无神论者的战斗

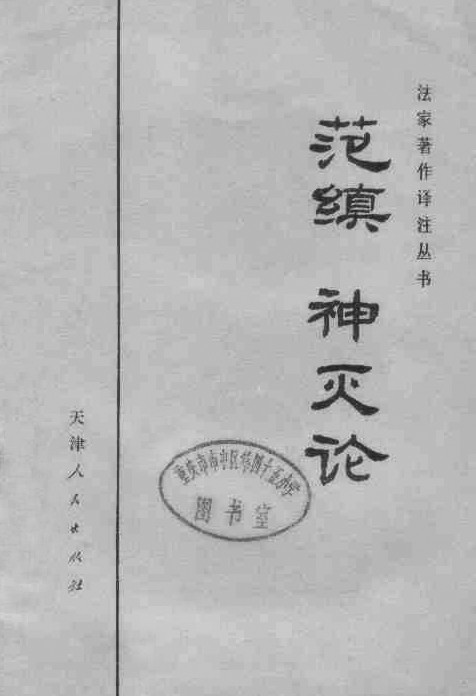

范缜画像

由于小说《三国演义》的精彩描写,更由于戏剧舞台上的大力渲染,历代的中国人几乎都熟悉诸葛亮过江东、舌战群儒的故事。然而,在诸葛亮之后的南北朝,有个人两度与众多王公、贵族、僧侣们展开激烈的辩论,而且见之于正史,却不怎么为人所知。这不能不说是历史的一个遗憾。那么,此人是谁?他为之辩论的问题又是什么?

此人姓范名缜,字子真,南乡舞阴(今河南泌阳县)人,大约生于公元450年(即南朝宋文帝二十六年)。因父亲死得早,范缜与母亲相依为命,过着清贫的日子,但从小“卓越不群而勤学”,并且师从沛国著名学者刘瓛。刘瓛是个有地位有名望的人,其学生绝大多数是官宦子弟,因此门前“多车马贵游”。家境贫寒的范缜自然没有车马,他天天穿着草鞋,徒步走路,来往于家庭与老师府第之间,但“聊无耻愧”。由于潜心读书,学问大进,博通经术,尤其是精于三《礼》(指《仪礼》、《周礼》、《礼记》)。学成后走上仕途,曾在齐、梁两朝任过宁蛮主簿、尚书殿中郎、尚书左丞等职,为人朴实爽直,不畏权贵,敢于发表不同见解(“好危言高论”)。

范缜所生活的时代,统治者大力提倡佛教,寺院遍布各地,僧尼多到惊人的地步。唐人杜牧诗中所说的“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,正是这种现象的写照。范缜对此不以为然,他认为“浮屠害政,桑门蠹俗”,不能任其泛滥下去,便以极大的勇气投入反佛斗争。齐明帝时,他出任宜都太守,在其管辖的夷陵(今湖北宜昌)地区,曾严禁寺院佛事活动。然而,他一生中最富传奇色彩的当数两次孤身与众多反对者展开论战。

范缜与众僧侣辩论

第一次论战是在南齐的时候。

南齐的竟陵王、太傅萧子良,笃信佛教,范缜在其府中任职,平日关系不错。然而在谈到佛的信仰上,两人的意见却明显对立。范缜“盛称无佛”,断言人死了精神灭,不可能成佛,也不存在所谓的因果报应。萧子良对这位部属的言论很不满意。有一天,他在家中大摆宴席请客,却当着众多宾朋的面向范缜发难,很不客气地问道,你不相信世上存在因果关系,可为什么有的人富贵,有的人贫贱呢?范缜回答,这就像树上的花一样,一阵风吹过来,有的落在茵席之上,有的坠入粪厕之中,落在茵席之上的,如殿下您,坠到粪厕之中的,则如下官是也,贵贱虽然不一样,但完全是一种自然现象,根本谈不上什么因果关系。萧子良自知理屈,却“深怪之”。过后,他又找了许多僧人、“学士”,让他们轮番与范缜辩论,但依然无法说服。于是又派王融对范缜进行威吓利诱。王融说,你这样大不敬佛,损伤名教,是很不应该的,如果从今以后,能改弦更张,何愁当不了中书郎。范缜听后不禁哈哈大笑,他对王融说,“使范缜卖论取官,已至令仆矣,何但中书郎邪!”意思是,你们也太小看我范缜了,如果我为了做官而出卖自己的理论,当宰相都没问题,何止是个小小的中书郎!

第二次论战是在梁朝的时候。

公元501年,时任雍州刺史的萧衍,乘南齐内乱,从襄阳起兵,攻进建康(南京),第二年建立了新的政权,国号为梁。不久,定佛教为国教。萧衍(即梁武帝)是个虔诚的佛教徒,曾三次舍身寺院,而且对佛学有很深的研究,《梁书·武帝本纪》说他“犹长释典,制《涅槃》、《大品》、《净名》、《三慧》诸经义记复数百卷”。范缜因为与萧衍有过交情,梁朝建立后被任命为晋安(今福建福州)太守,但他并不因为皇帝信佛而放弃自己的观点,而是继续宣传他的一贯主张。天监六年(507年),范缜奉调回到京城任职。萧衍为了消除其反佛思想在广大民众中的影响,亲自下了一道敕书,即《答臣下神灭论》,企图用权势压服他,让他改变观点。与此同时,又组织王公、贵族、僧侣60多人,发表70多篇文章,对他加以围攻。遗憾的是,参与反《神灭论》大合唱的人当中,也有著名的文学家、史学家(《宋书》的原著者)沈约。但是,这一切都动摇不了范缜坚持真理的决心,他虽然单枪匹马,却毫不畏惧,而是勇敢地接受挑战,正式发表《神灭论》,有力地驳斥了对方的奇谈怪论。作为一个臣子,敢于向至高无上的皇帝所组织的思想“围剿”发起“反围剿”的斗争,这在中外历史上可谓罕见。凭这一点,范缜就是一个了不起的人物。据史书记载,《神灭论》一出,“朝野喧哗”。可以想象,这部著作在当时社会上所产生的影响是多么的巨大。

范缜的《灭神论》

《神灭论》全文凡三十条,用宾主对话的形式写成,诘问的一方问题提得相当尖锐,被问的一方,回答得更加精彩,整个对话逻辑严密,语言生动,读来令人振奋。

首先,谈论形与神的关系。有神论者认为,人死后,灵魂(即“神”)可以离开肉体而单独存在,即形亡神不灭。范缜对此加以批驳,提出“形神相即”的观点。他说,“神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭。”也就是说,形体与精神的关系是不可分离的。这不仅强调了形神的一元论,而且指出了形是神的物质基础。为了让一般人明白这个深奥的道理,范缜用刀(刃)、利二者的关系做比喻,指出,“神之质,犹利之于刃,形之于用,犹刃之于利,利之名非刃也,刃之名非利也。然而舍利无刃,舍刃无利,未闻刃没而利存,岂容形亡而神在?”生动地说明了“用”对“质”即精神对物质的从属、依赖关系,从而给精神可以单独存在的观点以沉重的打击。

其次,论证形体物质是否都有精神作用。范缜认为,精神现象并不是所有的形体物质都有,它仅仅是人的形体物质产生的特有属性。即“木之质无知,人之质有知”。而且,活人与死人的形质也不一样,只有活人才有精神的作用。人的形体一旦死去,精神自然消灭,而且不能复生。“死者有如木之质,而无异木之知”。这就有力地否定了佛教形神分离、形亡神不灭的观点。范缜还指出“知”(感觉)与“虑”(思维)的区别,“浅则为知,深则为虑”。他认为,耳、目、口、鼻、手、足,只有痛痒之感,没有思维的功能。“是非之虑,心器所主”。虽然由于科学水平的局限,他还没能认识到大脑的作用。但他揭穿了“虑体无本”(思维可以没有物质基础)的谬论,给“神不灭”的观点予有力的驳斥。

《神灭论》的篇末谈到了“知此神灭,有何利用邪?”即回答写作此文的初衷和现实意义,作者慷慨陈词,一气呵成。他说,宗教毒害政治,僧尼侵袭民风,就像“风惊雾起,驰荡不休”那样惨烈。他痛感这一弊端的严重,因此不断地发表有关“神灭”的言论,想挽救社会,不使之沉沦。他说,为什么人们“破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮者”?原因在于个人的私心太多,帮助别人的意愿又太少。因此,给贫友一把米,“吝情动于颜色”,给富僧千钟谷,“欢意畅于容发”。他愤怒地揭发僧侣对人民大众的欺骗宣传——“惑以茫昧之言,惧以阿鼻(地狱)之苦,诱以虚诞之词,欣以兜率(天堂)之乐”,使得许多人“舍逢掖(丢弃宽袖的儒服),袭横衣(穿上僧人的袈裟),废俎豆(废弃传统的礼器),列瓶钵(摆上供佛的水瓶饭钵),家家弃其亲爱,人人绝其嗣续”。进而危及社会——“致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(粮食都让游手好闲的僧侣吃光),货殚于泥木(钱财因建造寺院花尽)。”这种祸害,如不及时制止,“其病无限”。因此,他坚决反对佛教,反对精神不灭,反对轮回报应等谬论。他说,倘若迷信得以破除,人们顺着自然法则生活,社会就会平安和谐。种了田然后吃饭,粮食是吃不完的;养了蚕然后织布做衣,衣服是穿不完的。人与人之间,在下者把多余的奉养在上者,在上者以宽容的态度对待在下者。这样,每个人都能得到满足,且“可以匡国,可以霸君。”

范缜的《神灭论》,是一篇宣传朴素唯物主义、反对宗教迷信的檄文,充满思辩性与战斗性。虽然它已经过去了1500多年,但今天读来,仍给人以极大的震撼,而且它的现实意义也没有因时间的流逝而丧失。君不见,社会上不是还有许多人甚至是高位者,相信“茫昧之言”,向往“兜率之乐”吗?