卢豫冬的为人和诗文

“文化大革命”进入“斗、批、改”的阶段,已是1969年12月。作为下放干部,我们遵从组织安排,挈妇将雏,来到戴云山区的大田县安家。当时,我们这些机关行政人员,一般都在三十来岁左右。有一天,却见到一位特出的老年人,个子不高,稍瘦,眼睛炯炯有神,对我们说:“我是泉州华侨大学来的,姓卢,也算下放干部吧。”于是很快就熟悉了,交往渐渐也多了起来。

不久,老卢来到我的住处,看到床头放着《毛选》合订本,还有下放前刚买来的《鲁迅杂文书信选》正编和续编各一册,神情兴奋地指着鲁迅的书,说:“借我看看吧。”我当然答应了。也许他考虑到我也想读,不几天就将书送回来。从此,我们有了经常的来往。

老卢年龄比我们都大得多,公社领导不会要求他去干农活,而是让他到卫生所“协助”。对于饱经传统文化熏陶的读书人来说,对中医药都有一定的了解,老卢忙着寻找药用野生植物,查阅书籍,按图索骥,跑遍田间山边,有时还找我商讨。他的工作热情十分感人。遇有收获,其喜悦犹如天真的儿童。

然而,平时的忙忙碌碌,掩盖着内心的极端痛苦。原来,前不久,横祸降临卢家:他们的独生子,高中学生,在泉州一场武斗中被流弹击中,不幸殒命。老夫妇俩痛不欲生,尤其是做母亲的如何承受这样悲惨的现实?卢老师挺住了,千方百计抚慰妻子,平定情绪,毅然带领她和女儿们,走上下放山区的道路。从这一重大变故中,我们深感卢老师的为人,他的品格和勇气确非常人可及,实在令人钦佩、景仰。

尽管我知道他们的悲惨遭遇,而此事绝不能作为谈话的题目,必须转移注意力,于是较多地谈起上世纪三十年代卢老师在上海时所熟知的文艺界状况,让我知道他曾经是左联的分支机构“左剧联”的成员。一次,偶然提到那时的二流影星蓝苹为什么上不了一流,他说:“她的camera face不行。”他淡淡地说,我只能淡淡一笑。这在当时是十分忌讳的话题,若非深交,不可能触及的。

1972年之后,形势有了变化,下放人员逐渐调回原单位,卢老师也较早接到调令。由于华侨大学还没有恢复,于是他被安排到福建师范大学,仍然教中国文学。

过了几年,我也从大田县调回省直机关;同住在福州,虽然经常来往,而内容与方式都有所变化。我向卢老师请教写作中的问题,比如,我为《福建科技史研究》(论文集)写的序,请卢老师修改过。他所写的文章,已在报刊上刊登的,或是还未发表的,都复印给我。还有些“文人馀事”:卢老师的书法很有功底,他给写了好几幅屏条,我都装裱了挂起来。他嘱我刻印章,除了姓名印,还有专用印,如“旅冈吟草”,以及闲章,如“大地假我以文章”、“心事浩茫连广宇”等,我都一一遵命。一见面,就忙着谈这些事,不可能像在大田那样闲谈了。

卢老师博学多才,他的著作涉及面很广,新闻学、军事评论等都是他的专长。到了晚年,写得较多的是诗一般的散文。我特别喜爱的是一篇深情地叙述少年时代骑马的经历。

卢老师的祖父、父亲都爱马、善骑,因而他的年轻时期也和马结下不解之缘。他家住在广西贵县的城里,要靠马匹奔跑在县城和圩场之间,经营商业以谋生。卢老师在《马系童心》一文,描述了他们一家人如何养马、爱马,当他们的一匹好马被野蛮的军阀部队强抢而去,他“小小的年纪,为此骏马流下辛酸的眼泪,至今不忘。”正由于和马有着如此亲密的关系,他们一家人“深知马性,善体马意”,他自己也学会骑在无鞍的马背上奔跑,从而体会到“善于策马,或张或弛,要有节奏,勿操之过急”的哲理。他更领会到“骑马是一种真正的训练”,“骑在马上令人感到精神抖擞,意气风发,无怪乎古人赞之曰龙马精神。”他深情地回忆:当他刚步入青年期的门槛,即将离家远行,最后一次骑马是同父亲一起,从圩场回家。“清晨一出圩镇,看到广阔的田野,顿觉心旷神怡,便开始纵马飞奔。父亲的马,也紧跟着快跑。我骑的是骊驹,他骑的是马,照理可以赶过我的马,可是他却始终保持平衡。他爱护我的心意我是体会得到的。”当然,作为读者,有过养马骑马经历的人大概很罕有,而共同能体味到的难道不是像朱自清《背影》中所吐露的那样的感情么?

到了他将近八十高龄,又以《梦里依稀》为题来写慈母泪:亲人的生死病痛,坎坷流离。午夜梦回,“恋所生兮泪不禁”!经历多少惊涛骇浪,最后回到母亲身边,而风烛之年的她老人家,不辞劳累,亲自磨粉、烹调,为儿子做他儿时爱吃的甜玉米粥!“内疚于心,恐怕是永远难以补偿的了。”这又是天下多少游子的共同心声!

卢老师擅长于序跋,所作颇多。他为福建师大涂元济教授校点注释的《闺中忆语五种》写了很长的序,考证其源流,而且指出,这些“忆语体”作品,不能仅仅看作缠绵悲恻的言情小说,应当看到其“客观的文学价值”,他分析了这五种著作相距270年间的时代变迁,作者和书中主角的心态也随着变化,反映了正在剧烈动荡变化的中国封建末期的家庭婚姻和男女关系等社会矛盾的某些侧面。可以看出,没有渊博的学问根柢和娴熟的写作技巧是不可能写出这样文章的。

他喜欢写诗,我读到的都是传统的格律诗。刊登于报端的是1978年写的《痛悼金仲华同志》:“国际论坛哭老成,沉冤十载此日伸。经霜劲节遗风范,坦荡胸怀照群伦。创业海陬栽桃李,振铎南天辟莽榛。忠贞自有千秋鉴,玉洁心丹为人民。”原注:“抗日战争期间,仲华同志曾在香港主编《星岛日报》,并继续主编《世界知识》,创办中国新闻学院”。

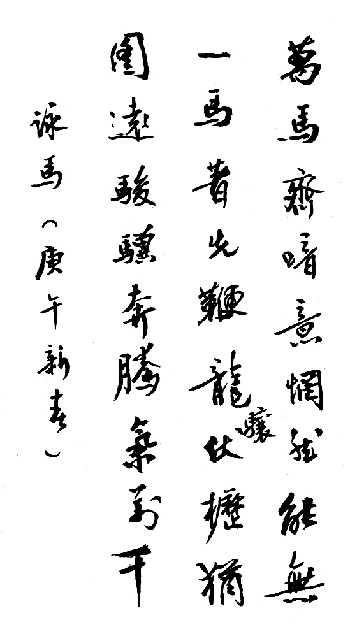

他所吟咏的必然有他时时留恋的马。如,庚午(1990年,马年)新春写的:“万马齐喑意惘然,能无一马着先鞭?龙骧伏枥犹图远,骏骥奔腾气万千!”

同年春天的另一首,不仅写马,而且包含对双亲的思念,题作《怀乡》:“年旧梦岂能忘!最是深情忆故乡。莽莽平川堪策马,声声汽笛断离肠。儿游早识辞亲苦,母在迟归每自伤。梦里依稀乡道近,醒来犹觉桂花香。”

卢老师念念不忘的是想把上世纪三十年代上海文坛的经历写出来。他对于自己的健康状况很有信心。到了83岁高龄,还在给我的信中说:“我仍天天一早登山散步,一切都好。”“我依然于漫步山林之余,在家读书写作,自得其乐。”另有一首诗写道:“满野春光入望迷,登临岂必与云齐。天怜坎为增寿,齿落犹令笔生稊。”充分体现了乐观精神。当我劝他动笔写上海文坛,他总是说,手头事情多,先做好,然后从容不迫地写。可是,1997年国庆节期间,我到医院探望他时,发现情况完全不同了,谁也没想到,此后他的健康就急转直下,不久即离开人世。

今年正值卢豫冬老师诞生一百周年,他的生平为人及其诗文,一直萦回于我心中,我有责任写出来,就正于读者们。