传播海外的建本图书

方彦寿

建本图书,指的是宋明时期在福建建阳一带以雕版印刷出版的古籍刻本。南宋时期,建阳的刻书业就已跻身于全国三大刻书中心(蜀、浙、闽)之列。其时,建本图书已逐渐流传到海外。南宋著名理学家朱熹对此有“建阳版本书籍行四方者,无远不至”的描述;宋末元初建阳学者熊禾有“书籍高丽日本通”“万里车书通上国”的诗句,都说明了建本图书流传海外的悠久历史。

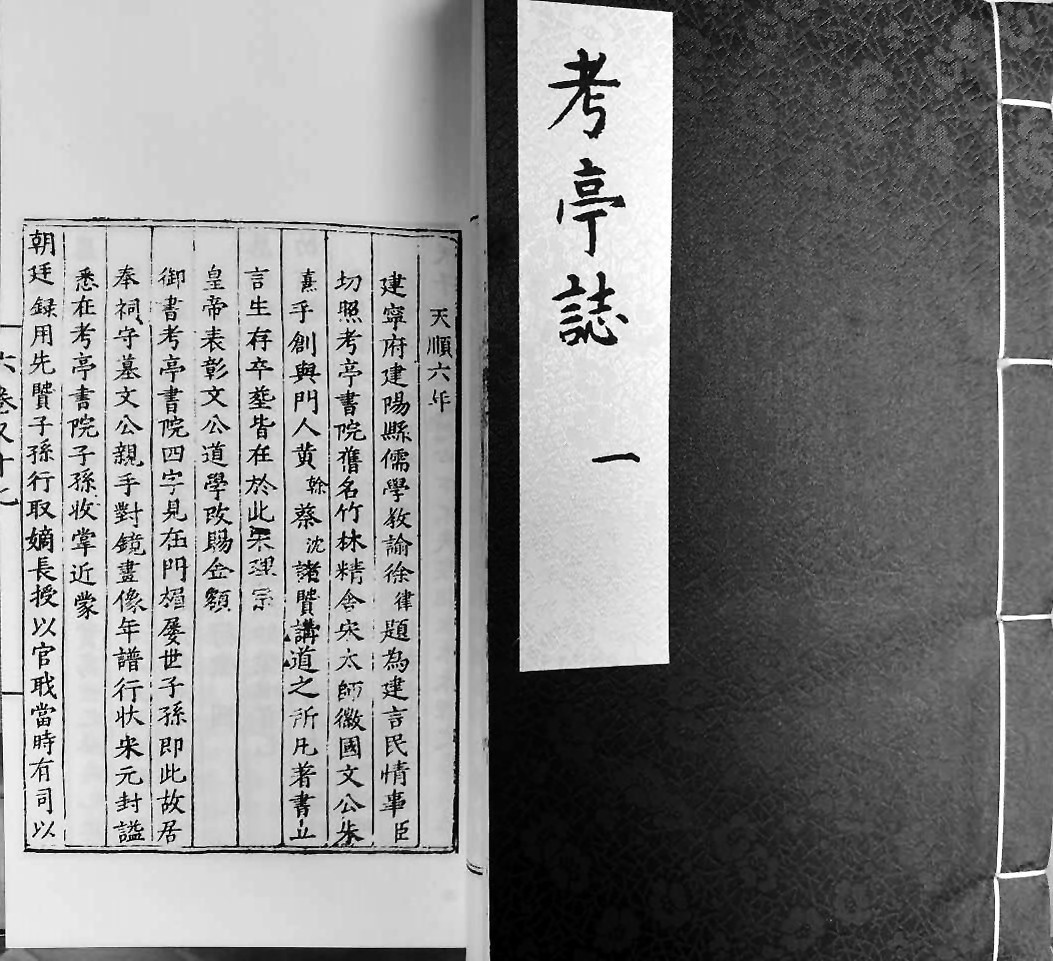

明代建本《考亭记》

据有关著述记载,建阳书坊刻印的古籍,至今在日、韩、美、英、法、西班牙、奥地利等国家的图书馆均有珍藏。据中国小说史研究专家孙楷弟所著《中国通俗小说书目》所录,明代建阳书坊所刻小说,仅《三国演义》一书在国外就有20多种。建阳古代劳动人民在保存、继承和弘扬中华民族优秀的文化遗产,促进中外文化交流方面,都做出了不可磨灭的贡献。

建本图书流传日本,大约始于南宋中叶,其时,日本已进入五山时代(公元十三——十六世纪)。这时,以宗教文化为核心的日本五山僧侣们,既钻研中国的佛学经典,对以程朱为代表的宋代新儒学也采取兼收并蓄的态度。派往中国的学僧,回国时都带回了大量的中国典籍。其中建本图书就有《纂图互注周易》、《六臣注文选》,王明清的《挥麈录》、朱熹的《四书集注》《文公家礼》《论语精义》,祝穆的《方舆胜览》寇宗奭的《新编类要图注本草》,以及类书《太平御览》等。

在现存日本的南宋建本图书中,有许多已被日本人列为“国宝”和“重要文化财”。如宋刊本《周礼》《类编增广颍滨先生大全文集》、宋刘叔刚刻本《附释音春秋左传注疏》、宋邵武朱中奉宅刻本《史记》、宋黄三八郎刻本《钜宋广韵》、元建安虞氏刻本《全相评话》五种等。其中最著名的是南宋庆元版“三史”,均为建本。即黄善夫刻本《史记》《后汉书》,刘元起刻本《汉书》,均被列为“国宝”。

随着中日文化交流的不断深入,仅靠从中国传入图籍已不能满足需要,因此,日本开始了对中国文化典籍进行大量的翻刻,侨居日本的福建刻工对此起到了积极的促进作用。最著名的有莆田人氏俞良甫,元末避乱到日本,刻印了十几种中国古籍,在日本书志学上被称为“俞良甫版”。俞良甫版中,就有一些刻本是翻刻宋建阳刻本。如《新刊五百家注音辨昌黎先生文集》《新刊五百家注音辨唐柳先生文集》,是宋建安魏仲举编刻本,通过俞良甫翻刻后,在日本大为流行,被日本人称为“儒书”。

日本翻刻汉籍最为有名的,是日本室町时代的“五山版”,刻工大多是侨寓日本的中国人。其中著名刻本如永和二年(1376)刊行的《集千家注分类杜工部诗》,也是翻刻宋建阳刻本。五山版《山谷黄先生大全诗注》,以延平知府黄埒绍定五年(1232)刻本《山谷诗注》为底本。大永八年(1528)日本医家阿佐井野宗瑞刊行的《名方类证医书大全》,是翻刻明成化三年(1467)建阳熊宗立刻本。这是日本翻刻的第一部中国古代医学典籍,对日本的汉医的形成和发展产生了重大的影响。

日本江户时代(1603—1867年),实行的是闭关锁国的政策,禁止日本人出海航行,但并不禁止中国船只进入长崎港贸易。当代日本学者大庭脩先生认为:

自浙江宁波驶向东南亚然后驶抵长崎的中国船,并不仅仅在起航地和长崎之间作往返航行,驶离长崎港的商船也同样如此。这就是说,无论日本怎样实行锁国体制,由于荷兰船和中国船可以自由航行,长崎在事实上就成了位于中国东海及南海沿岸贸易圈中最北端的港口。

从1612年起,中国每年均有数十艘船只往返于中日两国之间。据大庭脩的统计,最多的一年是1688年,入港的中国商船达193艘。其中福建最多,达86艘。商品以丝、纺织品、药材、砂糖、染料和书籍为主。

日本江户初期,我国已进入明万历时期。这时,建阳刻本内容以小说、戏曲、类书、医书等通俗读物为主,因此,流传到日本的刻本也多为这一类图书。如建阳刊行的《水浒传》《三国志演义》《二刻英雄谱》《新刊三台明律招判正宗》《百家公案》《杜骗新书》《万锦情林》等都在这一时期流传到日本。

即使是在入清以后,建阳刻书业逐渐走向衰微之时,仍有不少建本图书东传日本。如日正德元年(1711),已是清康熙五十年。这年六月,钟圣玉的卯十五号船抵达长崎,运来了大批图书。其中就有建本图书《纲鉴会纂》《袁了凡先生重订凤洲纲鉴世史类编》《纲鉴白眉》《皇明通纪》《删补颐生微论》《三国志》等。品种虽不是很多,但需知钟圣玉的船只是南京的商船,而不是福建的商船,在众多的图书中能有这么几种建本图书就已经是很难得了。

在清代为数不多的建本图书中,也有一些流传到日本。如顺治五年(1648)刻印的清熊人霖撰《地纬》二卷;康熙十四年(1675),潭水余明刻印的清游艺撰《天经或问》三卷;清书林熊维大集堂刻本,游艺撰《天经或问后集》不分卷等。

江户时期,日本也翻刻了不少建本图书。元和七年(1621),日本以铜活字排印宋麻沙刻本《皇朝类苑》,由天皇御敕造活字数万,印刷后分赐给幕府和各公卿大臣。此宋麻沙刻本今已不存,幸赖此日本铜活字本使此书得以保存。

宽永四年(1627)翻刻明建阳熊宗立中和堂刻本《勿听子俗解八十一难经》,此书熊氏原刻本已佚,也赖此日本翻刻本使此书得以流传。中医古籍出版社1983年据此日本翻刻本影印出版。

享保十五年(1730)大坂书坊翻刻清康熙余明刻本,游艺的《天经或问》三卷。王重民先生认为:“此必为从余氏原本翻刻,而原本行款当如是也。后二十年为宽延三年,日本东都书肆嵩山房又刻入江修注解本,可观日本流传之盛,而建阳原本,反极罕觏。”

建本图书传入朝鲜,也始于南宋。南宋赵汝括所撰《诸蕃志》卷上记载,由泉州赴新罗(高丽)的海船在途经四明(今宁波)时,“商舶用五色缬绢及建本文字博易”,即用五色缬绢和建本图书交换人参等各种药材。《诸蕃志》的记载虽然简略,但寥寥数字已为后人勾勒出了一幅建本图书通往海外的线路图。

高丽末期,朱子学开始东传朝鲜,其唯一的传播媒介就是图书,建阳刊刻的朱子学著作在此起到了主要作用。高丽忠烈王十五年(1289),高丽使臣安珦从元大都携归一批朱学著作,如《四书集注》《朱文公文集》《朱子语类》等。《高丽史》(卷105)载:“珦又以余赀,付博士金文鼎等送中原,画先圣及七十子像,并求祭器、乐器、六经、诸子、史以归。”安珦是一位崇慕朱子学的学者,因朱熹号晦庵,晚岁遂自号晦轩,以此表达景仰之情。安珦之后,又有其门人权溥(1242—1326年)刊行朱熹的《四书集注》,对朱熹学说在朝鲜的传播起到了重要作用。

明代,建阳书坊是我国古典小说的出版重镇,流传到朝鲜的建本小说数量甚多,产生了很大影响。韩国学者闵东宽认为:

从文化渊源上来看,韩国古代文化属于汉文化圈。自古以来,韩国本身无固有文字,乃借用汉字,虽然公元1446年世宗大王创造韩文,但是汉文仍长期为文人所采用。因此,中国文化,特别是文学方面对韩国的影响实在有不可分的关系。在两国长期的相互交往和文化交流中,中国古典小说流传韩国的数量并不少,而且早在1700年前已有开始传入韩国的记录。

它们流传韩国后,在韩国小说文学方面引起了很大的反响,特别是传入通俗小说后,在韩国古典小说的发展上有极密切的关系,而且产生了深远的影响。

从传入韩国的中国古典小说综合考察,其中属建本小说的数量不少。如瞿佑的《剪灯新话》、罗贯中的《校正古本大字音释三国志通俗演义》、熊大木的《南北宋志传》《武穆王精忠传》、余象斗的《新刻北方真武玄天上帝出身志传》《新刻全像五显灵官大帝华光天王传》,以及《包龙图判百家公案》等小说刻本。

除了直接进入流通领域的印本图书之外,朝鲜也往往以之为底本加以翻刻,其中也有不少建阳刻本。如宋建本《杜工部草堂诗笺》、元建阳余志安勤有堂刻本《铜人腧穴针灸图经》,朝鲜均有翻刻本。以铜活字印刷图书,在朝鲜印刷史上具有悠久的历史。建本图书传入朝鲜,也出现了以铜活字排印建本古籍的现象。如宋建阳魏齐贤刻本《圣宋名贤五百家播芳大全文粹》,元余志安刻本《铜人腧穴针灸图经》,明刘文寿翠岩精舍刻本《增修附注资治通鉴节要续编》等,均有朝鲜铜活字印本。

建本图书流传至西欧,其数量虽不如东南亚各国,然今存者多罕见之惊人秘笈,有的甚至是在中国大陆已经失传的孤本。如现存于法国巴黎国立图书馆的明余绍崖自新斋刻本《新刊韩朋十义记》,余象斗双峰堂刻本《全相插增田庆王虎忠义水浒全传》;现存英国伦敦博物院的明富沙刘荣吾藜光堂刻本《全相三国志传》;现存西班牙爱思哥利亚修道院的明嘉靖叶逢春刻本《三国志传》,西班牙圣劳宁佐图书馆的明詹氏进贤堂刻本《风月锦囊》等。

建本图书传入西欧各国,以明嘉靖、万历之后的刻本居多,其原因,与当时来华传教士的中介作用密不可分。

16世纪中后期,西方天主教开始向亚洲扩张。当传教士们一踏上中华的国土时,便强烈地感受到了一种与西方教派截然不同的中华传统文化。为了布道传教,以便在中国立足,西方传教士们都努力地学习汉文,以便熟悉和了解中国文化。图书,很自然地就成了他们在学习过程中着力搜访的对象。

西方传教士对中华典籍的传播主要有携带、邮寄和翻译这几种方式。如比利时神父柏应理(1624—1692年)于1682年随荷兰船舶抵达罗马,将随身携带的中国典籍和在华传教士们的汉文著作400多种献给教皇。这些图书后被收藏在梵蒂冈教廷图书馆中。法国神父白晋(1656—1730年),于1697年返抵巴黎,将康熙皇帝御赐的49册三百卷中国图书赠给法王路易十四。

法国神父马若瑟(1666—1735年)于1698年来华,通过学习,能用汉文写作。他极为留意搜访中华典籍,曾将数千卷图书寄给富尔蒙,转交法国王室图书馆(今巴黎国家图书馆)收藏。其中就有《元人百种曲》、《十三经》和一批小说、诗集等。他还将元杂剧《赵氏孤儿》译成法文,译本由一位传教士带回法国,1755年刊布于杜赫德主编的《中华帝国全志》中。此为传入欧洲的第一部中国戏曲。此剧后由伏尔泰改编成《中国孤儿》,在法兰西剧院公演,盛况空前。马若瑟所著《关于中国一神说之信札》,作于1728年。1862年在巴黎出版,并转载于《远东和美洲杂志》,以及博纳蒂氏之《哲学年鉴》第五辑。据考,“这些论著的资料来源主要是《性理大全》《朱子全书》《四书集注》,以及朱熹弟子蔡清的《四书蒙引》等。所以,马若瑟的论著实际上是间接地、有选择地介绍了中国古代哲学著作。”而这些著作的明刻本,主要刊行地就是建阳。

最早将中华传统儒学的著作加以翻译,介绍到西方的传教士是意大利的利玛窦(1552—1610年)。他于1583年来华。万历二十一年(1593),他以朱熹的《四书集注》为底本,将《四书》译为拉丁文,并寄回意大利。利玛窦翻译儒家经典,其本意是为了从中寻找有利于其传播基督教义的思想武器。为了证实基督教的“天主”与儒家经典中所说的“上帝”的同一性,他又著有《天主实义》一书。其中说:“吾天主乃古经书所称上帝也。《中庸》引孔子曰:‘郊社之礼,所以事上帝也。’朱注曰:‘不言后土,省文也。’”其中所谓“朱注”,指的就是朱熹的《四书集注·中庸章句》的注文。由此可知,利玛窦译《四书》所用的底本,就是朱熹的《四书集注》。葡萄牙传教士郭纳爵(1599—1666年),1664年曾在延平、建瓯、邵武等到地修建教堂传教。他曾把《大学》译为拉丁文,与意大利传教士殷铎泽(1625—1696年)所译《中庸》、《论语》一起在中国出版,被称为“《四书》译文首经欧罗巴人刊行者”。

比利时的传教士柏应理(1624—1692年),于1687年在巴黎出版《中国的哲学家孔子》一书。此书标题为《西方四书直解》,书中有中国经籍绪说,以及《大学》《中庸》《论语》的拉丁文译文。此为欧洲出版的第一部儒家典籍,所用四书中的三书,即殷铎泽、郭纳爵的译本。

《四书》的完整译本,是由比利时的传教士卫方济(1651—1729年)完成的。他把《四书》《孝经》,以及朱熹在武夷山编纂和出版的《小学》,总名为《中国六部古典文学》,全部译为拉丁文,于1711年在布拉格大学出版。此书又于1783年至1786年由普鲁克道院长转译成法文,题为《中华帝国之经典》在巴黎刊行。

儒家经典之外,西方传教士的译作也涉及包括建本图书在内的史学、医学等其他方面的著作。如法国传教士巴多明(1665—1741年),于1730年将朱熹在建阳撰写和出版的《资治通鉴纲目》中部分内容译为法文,名《中国史》。嗣后又有法国神父冯秉正(1669—1748年),以六年之功,译《通鉴纲目续编》,亦名《中国史》十二卷。书稿寄法国里昂图书馆,1783年在巴黎出版。此书同时又有罗以礼意大利文转译本。法国传教士殷弘绪(1662—1741年),则以法文节译《朱子文集》中的若干篇章,名为《使民安乐术》等。

南宋建阳的法医学家宋慈的《洗冤集录》,是我国也是世界现存最早的法医学专著。对其在海外的流传及其影响,刘通先生有过如下的概括:

在国外,该书从15世纪初叶首先传入高丽(朝鲜)之后,先后又从不同途径传入日、法、英、荷、德、俄、美等国。主要以改编本的形式传播,惟有美译本可能源于《宋提刑洗冤集录》。据不完全统计,该书在国外出版的汉文版本及外文译本有:朝鲜三种,日本八种,荷兰一种,德国二种,法国三种,英国一种,美国一种,越南一种,共计八国20种之多。此外,还有评论及介绍《洗冤集录》的英文和俄文书评文章公开发表。《洗冤集录》在国外的流传也是相当广泛的。

文中所说的“从不同途径传入”,根据我的理解,除了官方外交途径、民间商贸往来之外,也包括来华传教士的传播等方式。如1759年来华的法国传教士韩国英撰《说洗冤录》,收入其所著《关于中国之记录》一书中。《洗冤集录》的一个或若干个版本,曾通过他而传入法国应该是没有疑问的。

1750年来华的法国传教士钱德明,著有《用铜人习针术说》,此书内容详情缺考,但记载铜人腧穴针灸之术的文献均为建本图书,如元刻本《新刊补注铜人腧穴针灸图经》五卷,建阳余志安勤有堂刻印;明刻本《铜人腧穴针灸图经》三卷,明建阳书坊郑氏宗文堂刻印。

钱德明是在阅读了建本图书的相关内容之后而撰此说,这就间接地把建本古籍和中华针灸之术传播到了西方。

西方传教士在把中华传统文化介绍到西方的同时,也把西方的宗教和科学知识传到了中国。1620年,法国传教士金尼阁从西欧各国募集了7000多部西文著作带入中国,在中国的知识界引起重视,对建阳刻书业也产生了一些间接影响。如建阳书坊人氏游艺,字子六,号岱峰,著有《天经或问后集》,是我国现存较早的天文学普及读物。他师从明亡后隐居于建阳的学者熊明遇,“贯通中西之说,发为文章,亦明晰易解。”据王重民先生分析,熊明遇撰《格致草》一书,其中的西洋科学知识,就来自天主教的传教士。游艺受其影响,也开始阅读西方的相关著作。游艺所撰《天经或问后集》,“虽说很勤恳搜集材料,很用力解说,有许多地方,总是不能跳出旧迷信的范围,而走向科学的正道。如他论‘物之变化’一节,比较的明白一点,就是因为他先把汤若望的《主制群征》里的一些科学常识看懂了的原故。”而这个汤若望(1591—1666年),是1622年来华的德国神父。所著《主制群征》二卷,1629年在中国出版,是勒西乌斯《论神的智慧》和《论灵魂不灭》两书的译文。汤若望精通天文、光学、几何等,其著作也以这一方面的内容居多。《主制群征》之外,还有《浑天仪说》《古今交食考》《西洋测日历》《测天约说》等。

建阳刻书业对东欧各国也产生了一定影响。2003年9月30日发行的《图书艺术》邮票,其中有一枚是《匈牙利彩图编年史》,该书版式上图下文,与建本最典型的版式如出一辙,显然是受了流传于此的建本图书的影响。

近年来,有学者提出“海上书籍之路”的重要观点,认为比起传播华夏物质文明的“丝绸之路”来,传递华夏精神文明的东亚“海上书籍之路”也许具有更加重要、更为深刻的意义。以如是观之,以建阳为代表的福建刻书业作为我国宋以来古籍图书的重要生产基地,无疑是此“海上书籍之路”的重要源头之一。(原载《福州大学学报》2006年第二期)

刘通:宋慈与洗冤集录,武夷文化研究,福州:海峡文艺出版社,2003。

王重民:中国善本书提要·附录·天经或问跋,上海:上海古籍出版社,1983。

王重民:中国善本书提要·跋天经或问后集,上海:上海古籍出版社,1983。

王勇等:中日“书籍之路”研究,北京图书馆出版社,2003。

——————

注:

①朱熹:朱文公文集·建宁府建阳县学藏书记·卷七十八,四部丛刊本影印本。

②熊禾:同文书院上梁文,清道光建阳县志卷五·学校志。

③日·大庭脩、徐世虹译:江户时代日中秘话,北京:中华书局,1997,P9。

④参大庭脩、徐世虹译:江户时代日中秘话,P63、69—70。

⑤王重民:中国善本书提要·附录·天经或问跋,上海:上海古籍出版社,1983。

⑥韩·闵东宽:中国古典小说在韩国之传播·自序,上海:学林出版社,1998,10。

⑦法·费赖之著,冯承铎译:在华耶稣会士列传及书目,P528,北京:中华书局,1995。

⑧李瑞良:中国古代图书流通史,P390,上海:上海人民出版社,2004。

⑨刘通:宋慈与洗冤集录,武夷文化研究,福州:海峡文艺出版社,2003。

⑩王重民:中国善本书提要·附录·天经或问跋,上海:上海古籍出版社,1983。

⑾王重民:中国善本书提要·跋天经或问后集,上海:上海古籍出版社,1983。

⑿王勇等:中日“书籍之路”研究,北京图书馆出版社,2003。