深研强基,引领卓越

——唐国忠同志在闽工作二三事

华 林

2023年9月8日,秋风送爽,我有幸随南国书香团踏入广州这座历史与现代交融的城市。见到久违的唐国忠老部长。

岁月悠悠,三载未见,但唐部长依旧精神矍铄,那双睿智的眼睛里闪烁着对过往岁月的深刻记忆与对未来的无限憧憬。他对福建的深情厚谊,对部里同志们的亲切关怀,以及那份对宣传文化工作矢志不渝的热爱,都深深感染了在场的每一个人。

随着唐部长的话语缓缓流淌,我仿佛又被带回了那段难忘岁月……

1952年,唐国忠出生于哈尔滨这座充满历史底蕴的城市,自幼便与寒冷的气候结下了不解之缘。

年仅16岁的唐国忠,便踏上了人生的征途,于1968年9月远赴辽宁省昌图县双井子公社插队,青春的汗水在这片黑土地上悄然绽放。随后,他转战沈阳起重运输机械厂,以工人的身份锤炼意志,积累经验。长期的农村和企业生活,加深他的农村农民、工人和基层群众的感情,展现他的文字文学工作的才华,塑造了他坚韧不拔的性格和对读书学习的不懈追求。

谈及写文章的经历,唐国忠老部长的眼神中闪烁着回忆的光芒。他缓缓伸出右手,食指上那个凸显的厚茧仿佛在诉说着往昔的故事。那是一个关于冬日笔耕、不懈奋斗的故事。在那个艰苦创业年代,面对刺骨的寒冷,他夜以继日、伏案写作,一笔一划间,不仅是对工作的尽责,更是对理想的执着追求。

“那时天气冷得让人直打颤,但手中的笔却从未停歇。”他轻声细语,语气中透露出一种难以言喻的对事业热爱和坚定。草稿纸一张接一张,最终汇聚成了数个沉甸甸的麻袋,那是他心血的结晶,也是他对党的宣传理论工作的执着和深沉热爱的见证。

唐部长是边工作边学习、“终身学习”的行动派。在他丰富的履历中,学习的轨迹贯穿始终,与工作的磨砺相互交织。从辽宁大学哲学系的深邃殿堂,到华中理工大学新闻学专业的广阔天地,唐部长始终保持着对知识的渴望与追求。在繁忙的工作之余,他毅然决然地投身于学习的海洋,以不懈的努力和坚定的信念,探究哲学的奥秘,汲取智慧的养分,培养出了敏锐的思维和独到的见解。他将所学知识与工作实践紧密结合,不断创新工作思路和方法,取得了显著的成绩。

“深入调研,推出创新典型”

唐国忠认为,深入的调查研究是做好宣传思想文化工作的前提,是宣传文化工作者的基本功。他常说,好建议好经验好典型,都来自群众,来自基层。

上任之初,他便轻装上阵,率先垂范,深入基层一线,足迹遍布全省九市及其辐射的广袤区域,身体力行地践行着“从群众中来,到群众中去”的工作方法。

在实地探访与基层干群的心连心交流中,他不仅细致观察,更积极倾听,与大家一起剖析宣传文化工作中面临的瓶颈与挑战,共同探索破局之道。这一过程中,各地各部门在宣传思想文化领域的扎实努力与成功探索,如同璀璨星辰般涌现——他们秉持实事求是的原则,脚踏实地,勇于创新,不仅推动了工作的与时俱进,更在实践中孕育出了一批批富有时代气息的新典型、新经验。

唐国忠同志深刻认识到,这些来自基层的鲜活经验,是宣传文化工作生命力的源泉,对于提升工作实效具有不可估量的价值。因此,他积极推动并倡导对这些新实践、新经验、新典型进行广泛而深入的总结与推广,这不仅是对基层创新实践的充分肯定,更是对宣传文化工作本质规律的深刻洞察与精准把握。

在他的引领下,一场围绕中心工作、紧贴时代脉搏、服务改革开放和经济建设的宣传文化工作全面调研在全省范围内蓬勃展开。各级各部门在深入了解实际情况的基础上,群策群力,共谋发展,以务实的态度、以创新意识总结经验,发现典型,推广典型经验,共同推动宣传文化工作迈上新台阶,为实现更高水平的发展贡献力量。

经过全省上下一年多的调研总结,我们不仅摸清了全省的“家底”,更是认识了许多很好的典型。有福州市打造特色群众文化,厦门市社区普法教育,省群艺馆艺术扶贫,漳州市“城乡文化链”,泉州市民营企业,莆田市“孝亲敬老”,南平市坚持“成才榜〞等四榜,三明市共建和谐社区,龙岩市红色文化,宁德市畬族文化,平潭”三下乡“,还有省直机关、国有企业,学校、驻闽部队等,共推出68个先进典型。

这些典型涵盖了宣传思想文化工作的方方面面。回答了社会发生急剧,社会精神文化生态发生的变化?群众思想、舆情社情发生了哪些变化?宣传文化部门应当怎样引领时代的思想潮流?记得2007年9月,我们在长乐市召开了全省基层宣传文化工作经验交流会。主题是深入基层、研究基层、聚焦基层、服务基层。大家都认为会议开得好,会议之后。我们把这68篇先进基层经验,汇集成书,交由福建人民出版社出版。唐国忠同志任编委会主任,他确定书名《树魂强基求先行》。

全省基层宣传文化工作典型经验汇编《树魂强基求先行》

可以说,福建宣传文化各项工作取得的显著成效,重心在基层,创造在基层、活力在基层,经验在基层。

“实事求是展现长征四个出发地”

记得在筹备纪念长征这一伟大历史事件70周年的宏伟活动中,关于红军长征出发地的精确定位,成为我们工作的核心焦点。初期,部分党史研究的声音倾向于将出发地简化为于都、瑞金两地,无形中淡化了宁化、长汀等同样承载着厚重历史记忆的地名。唐部长敏锐洞察,认为要实事求是、认真研究。他亲自督导并要求溯史寻根,深入历史深处,以严谨的态度和确凿的证据,还原那段波澜壮阔的历史全貌。

接此重任,我们迅速集结力量,与各地党史研究专家并肩作战,广泛搜集并细致研读历史文献、档案材料及珍贵报道。通过不懈努力,我们达成共识:红军长征的出发地不应被片面简化,而应全面覆盖于都、瑞金、宁化、长汀四地,以此更为完整地展现这一人类历史上的壮丽史诗。

为了这一信念的坚守,我们重燃对党史的热情,不仅重温了诸多经典党史著作和当年鲜活的历史报道,更不惜翻箱倒柜,找出尘封已久的早年出版书籍及昔日部里组织重大活动累积的宝贵资料。特别是那些泛黄却依然清晰的革命领袖的著作,找到1996年10月《福建日报》与《闽西日报》报道。它们如同时间的信使,穿越回那烽火连天的岁月,为我们提供了无可辩驳的历史佐证。

在掌握了这些确凿无疑的证据后,我们信心倍增。在省委领导下,着手策划并实施了一系列丰富多彩的纪念活动。从学术研讨会到实地探访,从主题展览到文艺演出,每一个细节都力求精准还原历史,让长征精神在新时代继续闪耀光芒,激励着一代又一代人不忘初心,砥砺前行。

“富口袋,更要富脑袋”

在福建省南安市梅山镇的怀抱中,隐匿着一颗璀璨的文化与经济并蓄的明珠——蓉中村。这方仅一平方公里的天地,却奇迹般地承载着640户、共计2579名村民的幸福生活,他们凭借仅550余亩的宝贵耕地,书写了一部超越自然限制、令人瞩目的经济发展传奇。唐国忠同志利用周末时间,三度兴致勃勃地踏入这片充满希望的土地,微服私访、亲自调研,考察当地优秀传统文化设施,深度挖掘蓉中村乡村振兴,探索经济发展的内在动力与文化繁荣的奥秘。

唐国忠同志的调研之行,不仅是对蓉中村经济发展成就的肯定,更是对其文化内涵与精神风貌的深刻洞察。他深入各家各户,和村民们算账、谈心,鼓励他们保持优秀传统文化,弘扬好家风村风,继续发扬艰苦奋斗、勇于创新的精神。他敏锐提出,“富口袋更需富脑袋”,将弘扬中华优秀传统文化,推建农村文化建设作为新的增长点,作为农村宣传文化工作聚焦点,以文化引领发展,以文化凝聚人心,推动蓉中村在新时代的征程中绽放更加绚丽的光彩。

“富口袋更需富脑袋”,强调了经济富裕(富口袋)的重要性,也突出了文化繁荣(富脑袋)对于提升村民精神生活和可持续发展的必要性,蕴含了共同追求和实现的愿景。

在这一理念指引下,蓉中村迎来了文化设施建设的春天。传统文化设施得到良好保护,全省领先的农家书屋拔地而起,村综合文化中心和村民文化休闲活动中心相继开放,健身走廊与篮球场遍布村落,成为村民们精神文化生活的新地标。这些设施的完善,如同春雨般滋润了村民们的心田,不仅极大地丰富了他们的日常生活,更为他们搭建了一个学习新知、交流思想、享受闲暇的温馨家园。

尤为引人注目的是,自2007年起,蓉中村创意性地举办了首届村级文化节,这一盛事迅速成为展现村庄文化底蕴、弘扬乡村正能量的重要平台。文化节上,村民们自编自演的文化节目精彩纷呈,展现了他们积极向上的精神风貌和深厚的文化底蕴。这一活动不仅赢得了村民们的广泛参与和赞誉,更吸引了众多客户和投资者的关注与青睐。文化节后,不少企业纷纷与蓉中村的企业签订订单,实现了经济效益的显著提升。客户们表示,亲眼目睹了蓉中村的文化活力和村民们的精神面貌后,对这里的发展前景充满了信心。

“游客一定想看《印象大红袍》”

唐部长认为,创新是文化生命力的源泉,是文化不断前行的不竭动力。他积极引导在遵循文化发展规律的基础上,勇于探索,敢于突破,整合资源,推陈出新,致力于打造出既富创意又新形式的文化精品。

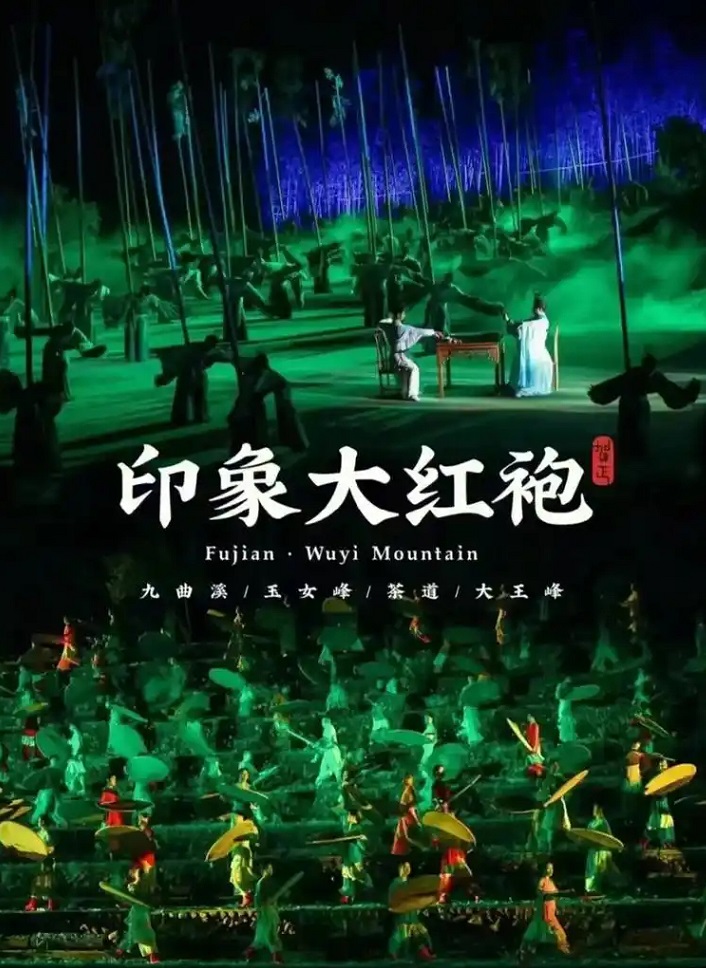

《印象大红袍》情景剧

《印象大红袍》正是这一文化创新理念的杰出代表。该项目灵感,源自省炎黄文化研究会采风之作《大红袍天下》,当张艺谋在飞机上翻阅此书时,一股创作的激情油然而生,随即决定将其搬上舞台,以大型实景演出的形式展现武夷山大红袍茶文化的独特魅力。

然而,在项目的初期,也遭遇了部分质疑的声音。唐部长以他敏锐的洞察力和坚定的决心,力排众议,对《印象大红袍》给予了高度关注和全力支持。他多次亲临武夷山,深入调研,坚信这片充满灵性的土地定能孕育出震撼人心的文化佳作。在一次重要会议上,面对各种担心和疑问,他强调武夷山旅游的重要性、文化娱乐对旅游发展的不可或缺性,他说,“文化创意产业,对象是群众是观众是游客。武夷山亟需群众性创新性大型节目。我相信,游客一定想看《印象大红袍》”。

在他的坚持推动下,武夷山市政府及相关部门积极响应,加大了对《印象大红袍》的投入力度,不仅在资金上给予充分保障,更在项目管理、团队建设等方面倾注了大量心血。经过精心筹备与不懈努力,最终呈现给世人的,是一场视觉与心灵的双重盛宴,它完美融合了武夷山的自然风光与深厚的茶文化底蕴,以独特的形式手段展现了文化的魅力与创新的力量。

往昔游客来武夷山后,常流传这样一句佳话:“不上天游,等于白游。不坐竹排,等于白来。”后来加上“不看印象大红袍,等于白跑。〞如今,《印象大红袍》已成为武夷山不可或缺的旅游亮点,吸引了无数游客慕名而来,成为了他们旅行中难以忘怀的记忆。而这一切,都离不开唐部长对文化创新的深刻理解和不懈追求,以及对《印象大红袍》这一项目的坚定支持与精心打造。

(部分图片来源于大武夷新闻网,如有侵权请联系删除)