·汪毅夫说两岸·

1895年公车上书的历史细节

汪毅夫

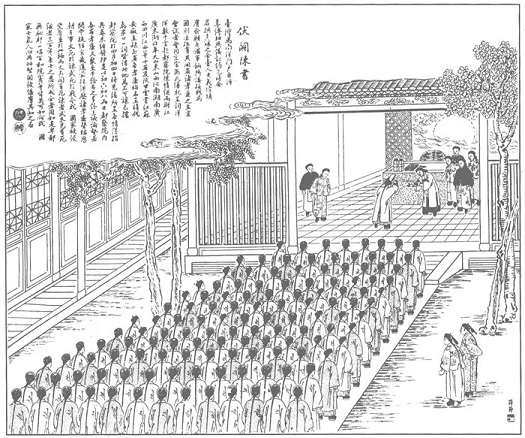

《伏阙陈书》图(陈冬挺供稿)

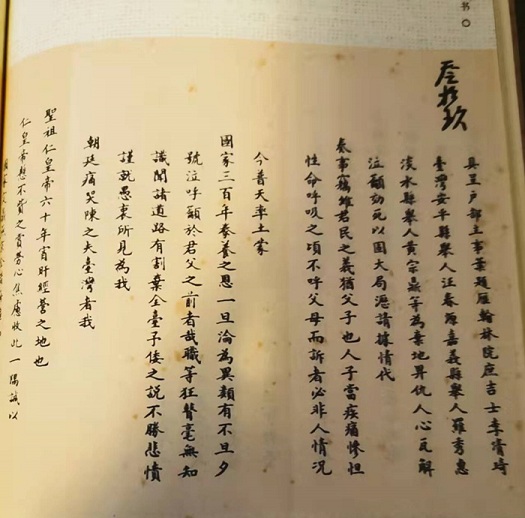

1895年四月初四日《都察院折(代递主事叶题雁等原呈)》(局部)(汪毅夫供稿)

上海《点石斋画报》1895年第3期刊有一幅《伏阙陈书》图(图一),描绘的是1895年公车上书的情形。图之上端有题记,其文曰:“台湾为南洋门户,自经李傅相与倭订约,允将全省拱手让之,全台人士义愤填膺,佥愿自备军饷与倭接战,为国剿除狂虏。其闽省诸孝廉之在京会试者,会同京官、商民缮就呈词,洋洋数千言,赴都察院陈情,继而浙江、广东、湖北、奉天、山东、山西、河南、湖南、广西、四川、江西等十省及陕、甘、云、贵、江苏、安徽、直隶七省各孝廉联名呈请代奏,众口一词,皆谓此地万不可让。已据都察院于四月初四日将先后所呈各情缮折具奏,未经发抄,是以初六、初八两日都察院内各省孝廉又聚,至千余名之多,纷纷议论,势若閧堂。旋经京畿道前往弹压。诸孝廉声称历朝有事,文死于谏,武死于战,今我国家被侵受辱至于此极,而文不闻有死谏者,武未见有死绥者,三百年养士之恩,所成全者固如是卑鄙无耻耶?一唱百和,院宪等皆莫可如何。我国家士气人心如此坚固,彼倭虏其知之否?”在我看来,此题记里有若干话题,虽属细节末枝,亦宜有说焉。

其一。举人、十八省之举人与公车上书。据清代闽人梁章巨《称谓录》,举人有公车、孝廉、贤书、乡进士等10余个别称。其中,作为举人别称的公车,其来由是举人赴考,官家给车马费的规定。我读康熙乙丑《台湾府志》,在《度支志》里看到“会试举人盘缠费30两”的记录,这便是台湾举人的公车待遇了。大凡举人上书,就叫公车上书。如,梁启超是举人,他的文集里有《公车上书请变通科举折》(1898)。不是举人上书,则不能称为公车上书。如,1895年,福建进士黄谋烈曾上书抵制《马关条约》,黄谋烈上书不被称为公车上书。1895年有十八省之举人参加公车上书,《伏阙陈书》图之题记详列了这十八省之名:福建加上浙江等十省(汪按,题记误将奉天作为一省列入,删去不计恰为十省)、陕西等七省,凡十八省。据近人徐珂《清稗类抄》,清代初年即顺治年间,全国设十五个乡试即省级考试单位:顺天(顺天府试也作为乡试,也考取举人。后以顺天为直隶省别称)、江南、浙江、江西、湖广、福建、河南、山东、广东、四川、山西、陕西、广西、云南、贵州。以省为乡试(省级科举考试)单位,清代初年有十五个乡试单位,也就有十五省举人。后来, 江南分为江苏、安徽,湖广析为湖北、湖南,陕西分出甘肃,成为清代的所谓“内地十八省”。以省为乡试单位(安徽和江苏分省后,虽有“江南汇考”例,但这属于两个乡试单位合办考试),十八个乡试单位便有“十八省举人”也。1895年以前,新疆、台湾已先后于1884年、1885年建省,但它们均未单独举办乡试、均未单独作为一个乡试单位。

其二。1895年公车上书之三阶段。诚如《伏阙陈书》图之题记所言,1895年先后三波公车上书潮:1.“闽省诸孝廉之在京会试者,会同京官商民,缮就呈词,洋洋数千言,赴都察院陈情”。据《都察院折(代递主事叶题雁等原呈)》(图二),1895年四月初四日,台湾举人(他们是从福建乡试胜出的举人,故被称为“福建诸孝廉”)汪春源、罗秀惠、黄宗鼎,“取具同乡京官”叶题雁、李清琦“印结”,到都察院联名上书,吁朝廷“勿弃”台地、台民“以予敌”;2.“继而浙江、广东、湖北、奉天(汪按,奉天府不是省级单位,应删去)、山东、山西、河南、湖南、广西、四川、江西等十省,及陕、甘、云、贵、江苏、安徽、直隶七省各孝廉联名呈请代奏,众口一词,皆谓此地万不可让”;3.“都察院于四月初四日将先后所呈各情缮折具奏,末经发抄(汪按,此即汪春源序《窥园留草》所谓“以公车诣阙,上书不报”)。是以初六、初八两日,都察院内各省孝廉又聚,至千余人之多,纷纷议论,势若閧堂”。我从《续修四库全书》读康有为《康南海先生自编年谱》,见其年谱记:“(京师)连日并递章都察院,衣冠塞途,围长官之车,台湾举人,垂涕请命,莫不哀之。时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,以一日二夜草就万言书,请拒和、变法、迁都三者”。又从《康有为全集》(中国人民大学出版社2007年版)附录“沪上哀时老人未还氏”《〈公车上书记〉序》读到:“书上数日不报,各公车再联十八省同上一书。广东举人康长素者,素有时名,尝以著书被谤议。于时主其事,草疏万八千余字,集众千三百余人。力言目前战守之方,他日自强之道,文既脱稿,乃在宣武城松筠庵之谏草堂传观会议”,“公呈拟于初十日在都察院投递”,不料清廷提前于初八日“将和约盖用御宝,发使赍行”,于是“议遂中寝”。据此可知,史书所称“康有为合十八省举人上书”,其实有一重要细节被忽略了:“议遂中寝”,并未“在都察院投递”也。

其三。《伏阙陈书》图之题记谓:“旋经京畿道前往弹压。诸孝廉声称历朝有事,文死于谏,武死于战。今国家被侵受辱至于此极,而不闻有死谏者,未见武有死绥者,三百年养士之恩,所成了全者固如是卑鄙无耻耶?一唱百和,院宪等皆莫可如何”。此亦不当忽略而被忽略了的历史细节。1895年公车上书冲破了“士子干政”的禁令,故当局有“弹压”之举;1895年公车上书完全出于民族大义,所以当局又“莫可如何也”。

其四。《伏阙陈书》图之题记落款处钤有两枚印章,一为阴刻“忠君”,一为阳刻“爱国”。这是值得研究者重视的历史细节:当1895年公车上书渐进尾声,《伏阙陈书》图之题记的作者记其全程,临末乃以“忠君”和“爱国”作为1895年公车上书的基调和关键词。

(作者系厦门大学台湾研究院讲座教授、全国台湾研究会会长)