那 盏 灯

向贤彪

近年来,到革命纪念地、纪念馆参观学习,时常与一盏盏灯不期而遇。穿过历史的烟云,那些看似普通的灯,至今仍温暖着我们的心,照亮我们前行的路……

那盏灯,给黑夜带来光明

贵州省遵义市播州区枫香镇苟坝会议陈列馆内,有一尊毛泽东身披外套、提着马灯疾步行走的雕塑,还原的是苟坝会议期间毛泽东连夜赶往周恩来住处共商大事的情景。

时间追溯到1935年3月10日,中央政治局在苟坝召开政治局扩大会议,主要议题是进攻打鼓新场。表面上看,打鼓新场只有黔军两个团把守,但敌人的碉堡工事坚固,更危险的是,在打鼓新场西北面的鲁班场,驻有国民党中央军周浑元部3个师近5万人。鲁班场距离打鼓新场仅30公里。此外,在距打鼓新场百公里外,还驻有国民党的重兵……

在会上,毛泽东认为,如果贸然进攻打鼓新场,势必使中央红军腹背受敌,极有可能遭遇全军覆灭的危险,坚决主张不能打。但毛泽东的意见却遭到了参会者的集体反对。会议决定,由周恩来起草进攻打鼓新场的作战命令,11日清晨下达。

毛泽东同志在苟坝期间用过的马灯

回到住所的毛泽东,心情久久不能平静。仰望着漆黑的夜空,他决定立即去找住在3里地之外的周恩来。在茫茫夜色中,毛泽东手提一盏马灯,深一脚浅一脚地走在山野的田埂小路上。当毛泽东来到周恩来的住所时,周恩来已拟好作战命令。毛泽东再次表达了自己的意见,要求暂缓下达作战命令。经过一番思考,周恩来不再犹豫,坚定地站在毛泽东一边。随后,两人又赶到朱德的住所,说服朱德放弃原先的意见。第二天,中央政治局召开第二次苟坝会议,毛泽东的正确意见被大家接受,会议放弃了进攻打鼓新场的作战计划。

后来,周恩来在《党的历史教训》中回顾:“别人一致通过要打……但毛主席回去一想,还是不放心,觉得这样不对,半夜里提着马灯又到我那里来,叫我把命令暂时晚一点发,还是想一想。我接受了毛主席的意见,一早再开会议,把大家说服了。”不谋私利才能谋根本、谋大利,从大局出发才能坚持真理、修正错误。在红军风雨飘摇、生死存亡之际,毛泽东以党和红军的前途为重,耐心说服持不同意见的同志,最终形成事关战略全局的共识。毛泽东黑夜中的那盏马灯,指引中国革命和红军化险为夷,照亮了胜利的征途。马灯闪耀的光芒,是人心之光,也是真理之光。

那盏灯,闪耀着信仰的光辉

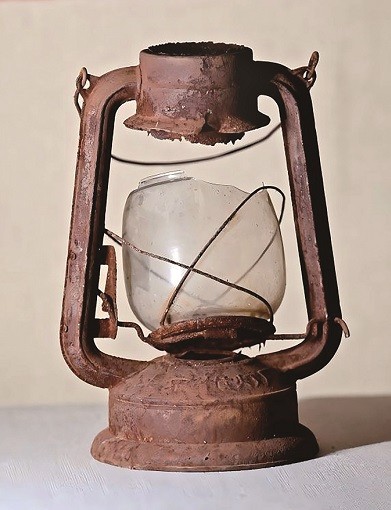

在福建省长汀县博物馆,一盏只剩下金属骨架的马灯静静地陈列在玻璃柜中。这盏马灯的主人正是党的早期创始人之一、中共一大代表何叔衡。透过锈迹斑斑的马灯,当年的战斗情景仿佛历历在目……

1934年10月,在中央红军被迫撤离中央苏区开始长征后,何叔衡因年老体弱,中央让他暂时留下,一面隐蔽休养,一面协助苏区地方工作。1935年初,何叔衡与瞿秋白、邓子恢等一批中央领导同志从江西瑞金转移到福建长汀四都区琉璃乡小金村。休整一段时间后,在国家政治保卫局福建分局派出的护卫队的护卫下,他们于2月21日从小金村出发,准备到永定同张鼎丞领导的红军游击队会合。为了确保安全,他们只能白天躲在深山密林里,夜晚摸黑行走。山高林密、道路崎岖,年近六十且高度近视的何叔衡,提着马灯走在前面为大家探路。

何叔衡牺牲前使用的马灯

2月24日凌晨,当他们来到一个名叫梅迳村的偏僻山村时,不慎被敌人发现并包围,经过激战,红军护卫队伤亡过半。于是大家决定分散突围,继续到永定找张鼎丞的部队。由于连续行军,年老体弱的何叔衡实在走不动了,只能由警卫员扶着或背着走。这时敌人又尾随上来,枪声、脚步声越来越近了。何叔衡对随行的邓子恢说:“子恢,你们走吧,我实在走不动了,不能拖累大家。你们快走,我会为苏维埃流尽最后一滴血的。”说罢,他举起手枪对准自己的头部。邓子恢眼疾手快,一把夺过手枪,并让警卫员架着他艰难地继续走。当走到一个山崖口时,何叔衡突然猛地推开警卫员,提着马灯纵身跳下山崖……何叔衡用自己的生命,掩护同志们脱离了虎口,践行了“为苏维埃流尽最后一滴血”的坚定信仰。

2月24日凌晨,当他们来到一个名叫梅迳村的偏僻山村时,不慎被敌人发现并包围,经过激战,红军护卫队伤亡过半。于是大家决定分散突围,继续到永定找张鼎丞的部队。由于连续行军,年老体弱的何叔衡实在走不动了,只能由警卫员扶着或背着走。这时敌人又尾随上来,枪声、脚步声越来越近了。何叔衡对随行的邓子恢说:“子恢,你们走吧,我实在走不动了,不能拖累大家。你们快走,我会为苏维埃流尽最后一滴血的。”说罢,他举起手枪对准自己的头部。邓子恢眼疾手快,一把夺过手枪,并让警卫员架着他艰难地继续走。当走到一个山崖口时,何叔衡突然猛地推开警卫员,提着马灯纵身跳下山崖……何叔衡用自己的生命,掩护同志们脱离了虎口,践行了“为苏维埃流尽最后一滴血”的坚定信仰。

“叔翁办事,可当大局”,毛泽东曾用这八个字称赞比自己大17岁的何叔衡。为了寻求救国救民之路,何叔衡不惜抛家舍业,为革命奔走,自称“忘家客”。在艰苦的斗争岁月,他以身许国、勇于担当,在中华苏维埃共和国临时中央政府检察、民政、司法部门担任要职,人称红色政权的首任“大法官”;在生死考验的严峻关头,他毅然选择以自己的牺牲掩护同志们脱险。那盏闪烁在黑夜丛林中的马灯,是共产党人的信仰之灯、奋斗之灯,至今仍闪耀着灿烂的光辉。

那盏灯,见证军民鱼水深情

在江西省信丰县新田镇百石村红军长征第一仗核心展示园历史陈列馆里,保留着当年红军留下的部分物品,其中的一盏制作精致的马灯十分显眼。这盏马灯是当年红军送给百石村村民刘声亮的。如今,马灯上虽有侵蚀的斑斑锈迹,但军民鱼水之情依旧熠熠生辉。

1934年10月,中央红军主力踏上了战略转移的漫漫征途,开始了艰苦卓绝的长征。为堵截红军,国民党设置了四道封锁线,其中第一道封锁线在信丰、安远、赣县和南康一带。其间百石村之战,是红军打破敌人封锁线的一场硬仗。百石村战斗打响前,百石村村民刘声亮一家主动让出老宅,作为红三军团临时指挥部。当时只有7岁的刘声亮喜欢看书写字,但由于家里贫穷,点不起灯和蜡烛,平时只能割松油点灯看书。红军搬进刘家老宅后,几盏马灯把房间照得通亮。红军官兵见刘声亮年小志大勤奋好学,便在马灯下教他看书写字,还给他讲革命道理。

红军军纪严明、爱护百姓的件件好事,被百石村百姓看在眼里、记在心里。为了支援红军打胜仗,当地群众主动为红军当向导、送物资、抬担架、救伤员,把自己的大米、南瓜、红薯送给部队作军粮,商户把店铺的门板拆下来给红军作床板,游击队和人民群众还主动与红军配合作战……在人民群众的大力支持下,红军在百石村首战告捷,突破了敌人的严密封锁线,打破了敌人企图将红军“扼杀在摇篮里”的妄想,为红军长征的胜利迈出了坚实的一步。

红军送给百石村村民刘声亮的马灯

在战斗结束撤离百石村时,红军将一盏马灯送给了刘声亮,希望他在马灯下好好读书,长大后做一个对社会有用的人。在之后的几十年里,刘声亮一直珍藏着这盏马灯,给后人讲述红军的故事。

后来,在百石村修建中央红军长征第一仗陈列室时,刘声亮和家人便毫不犹豫地将马灯捐赠出来。一盏普通的马灯,成为当年红军突破敌人封锁线、取得长征胜利的历史见证,更凝聚着浓浓的军民鱼水深情。从一盏马灯到半床棉被,红军遵纪爱民的佳话说不完;从一块门板到一双草鞋,百姓踊跃支前的故事道不尽。这牢不可破的军民团结,是中国革命胜利的无价之宝,更是我们开创未来、夺取新的胜利的重要保证。

那盏灯,寄寓着母亲的期盼

在江西省于都县中央红军长征出发纪念馆里,陈列着一盏马灯。它虽然锈蚀严重,但它的背后却隐藏着一个如诉如泣的故事,寄寓着一位母亲盼儿归来的无限深情与期盼。

1934年10月17日傍晚至20日傍晚,中央第一、第二野战纵队和中央红军主力5个军团共8.6万余人,先后在于都的8个主要渡口渡过于都河,开始了艰苦的二万五千里长征。

于都县银坑镇窖前村有一户钟姓人家,女主人名叫钟招子,生养了10个儿子。钟母虽然不识字,却深明大义,懂得红军是为老百姓打天下的队伍。在红军扩红时,她便毅然将8个儿子送到了部队,只留下年幼的曾林梅、曾林桃相依为命。就在那年10月,她的8个儿子同时从家乡于都出发,踏上了长征之路。临别时,钟母对儿子们说:“一定要打胜仗,妈等你们回来。”丈夫早逝,钟母独自挑起家庭的重担。每当夜深人静时,她就坐在老屋门前,点起一盏马灯,等待出征的儿子们回来。这一等就是好多年,钟母的眼泪流干了,青丝变白发,也没有等来儿子的身影。后来,钟母的眼睛哭瞎了,每晚仍摸索着点亮马灯。“我眼睛看不见了,但马灯不能灭,要让儿子们看清回家的路。”她想用微弱的灯光,照亮儿子们回家的路。

新中国成立后,钟母的8个儿子一个也没有回来。她心里明白,长征路上,豺狼当道、艰险莫测,儿子们一定是为革命“光荣”了。为了寄托对儿子们的思念之情,她在村后竹篙岭的一棵大树下修了一座空坟冢,让人刻下8个儿子的名字。弥留之际,她嘴里反复念叨:“把我埋在儿子们身边……”

于都中央红军长征出发纪念馆内这盏锈迹斑斑的马灯,见证了红军家属钟招子对8个儿子长征后的深深思念

长征路上,不知有多少母亲,为远行的儿女点亮一盏灯;也不知有多少儿女再也没有机会见到灯光下的母亲。

当21岁的黄继光挺胸迎向敌人机关枪喷吐的子弹,当19岁的董存瑞高擎哧哧冒烟的炸药包,当19岁的陈祥榕以“清澈的爱,只为中国”感动无数的人,他们的身后都有一位伟大的母亲,都有母亲盼望儿子归来而留下的一盏灯。这盏灯凝结着母亲的深情,更寄寓着生生不息的家国情怀!灯光里,我们看到千千万万个母亲的期盼,她们关心着同一个话题:“我儿战斗勇敢吗?”

(本文原载于《炎黄纵横》2025年第5期,作者为原福建省外经贸厅副厅长、纪检组长)