解放战争时期省立福州中学的党组织活动

林 哲

抗日战争胜利后,蒋介石反动集团一意孤行地执行内战、独裁、卖国方针,遭到社会舆论的强烈谴责,全国掀起了一场反内战、争民主的爱国运动,尤其是各中学、大中专院校反内战的学潮运动一浪高过一浪。这些都为各校的党组织发展提供了有利条件。

1946年,中共闽江工作委员会(以下简称“闽江工委”)所属学委系统通过秘密组织马列学习小组、读者会等形式,教育和培育党员,发展党的组织,福建农学院(今福建农林大学)、福建省立师范专科学校(今福建师范大学)等福州的大中专院校以及福建省立福州中学(今福州一中,以下简称“省福中”)等纷纷成立党组织,发展党员,秘密开展地下党活动。其中,省福中的党组织活动最为活跃,也最具影响力。

省福中的前身乃1817年创立的凤池书院,1902年更名为全闽大学堂,成为福建省最早的公立中学。1946—1950年间称福建省立福州中学,这一时期的省福中依托其较早成立的党支部,成为全市学生爱国民主运动的中心之一,不少学生运动都在这里首先发动,而后演化成全市范围内的大规模爱国民主学生运动。此外,省福中的党组织还采取兴办社团、地下报纸等多种多样的活动形式,发挥党组织战斗堡垒作用和人民群众的首创精神,给予国民党反动派当局以沉痛打击。

凤池书院文昌阁门楼

一、爱国民主学生运动

(一)1947年“三二三事件”与“三二五抗暴斗争”

1945年8月,中共福建省委为了利用和平民主运动发展党的组织、加强城市工作,成立了闽江工委。1947年2月,闽江工委召开城市工作会议,根据中共闽浙赣区党委的决定撤销闽江工委,成立闽浙赣区党委城市工作部(以下简称“城工部”);会议进一步明确城市工作“以学校为重点,为农村服务,为游击战争服务”[1]的方针,号召知识分子在校园内开展爱国民主运动。城工部的成立大大加强了中国共产党对城市爱国民主运动的领导,将城市群众斗争推向高潮,第二条战线蓬勃发展起来。

是年3月23日,省福中的两名学生在乘坐公共汽车时与汽车公司人员发生纠纷,汽车公司打手悍然将其中1名学生无端扣留、殴伤。省福中学生闻讯后,前往汽车公司交涉。汽车公司与国民党反动派警察勾结,又逮捕了3名该校学生,并押送至市警察局殴打致伤,制造了“三二三事件”。

为惩恶扬善,营救学生,省福中党支部因势利导,发动学生们上街张贴和散发《告全市各界人民呼吁书》,呼吁社会各界人士给予省福中学生支持和声援。城工部及中共福州第一市委立即指示各校党组织发动学生上街游行示威,迫使国民党反动当局释放学生。3月25日,全市大中专院校及省福中等校学生举行了声势浩大的示威游行暨爱国民主学生运动。学生们集中在南校场(今五一广场),要求保障人权、反对迫害。当游行队伍途经市警察局时,反动警察竟然鸣枪弹压,游行队伍遂到省政府(今省府路1号)门前静坐请愿,并派学生代表进见时任省政府主席刘建绪。迫于压力,刘答应赔偿损失、惩办肇事警察并向学生赔礼道歉,但学生运动并未停止。各校继续罢课,社会各界也表示同情与支持,致使汽车停驶,警察也不敢上街执法。直至市警察局局长亲自带上慰问品到省立医院向受伤学生赔礼道歉、赔偿医药费并惩办肇事者后,各校才于3月底复课。“三二五抗暴斗争”取得了初步胜利。

中共中央对福州学生爱国民主运动高度重视,于是年4月1日发出《关于发动平津等地学生声援福州学运的指示》:“据电讯,福州学生因反对蒋政府警察殴捕学生,师生千余人在我领导下包围警察局……此事已传至各地,望发动平津港穗及海外华侨学生声援,但平津宜多推动中间性学生出面,不要单以进步学生发动,免因暴露而受打击。”[2]这次运动进一步教育和锻炼了福州广大学生,促进了全市学生的团结。4月4日,福州大专学校自治联合会(以下简称“学生自治会”)也在此次爱国民主运动的推动下正式成立。

(二)1947年“哭民主墙事件”与1948年“反美扶日”斗争

省福中原大礼堂后侧靠近校长办公室处有片大墙壁,平时学生们会在上面写些对学校膳食、福利、教学管理等方面的意见,有时也会在上面进行书面时政、学术讨论。1947年,学生自治会将这面墙辟为“民主墙”,作为各班级和学生群众团体发表工作纲领和发扬民主的阵地。是年12月,因省福中校方不准学生在“民主墙”上发表学校的意见,学生们愤懑难当,便在“民主墙”前默哀以示抗议,并派代表与校方交涉。史称“哭民主墙事件”。

福州解放前省立福州中学的“民主墙”

在上级党组织的领导下,省福中的地下党员团结广大学生共同斗争。不久,受全国性的“反美扶日”斗争运动影响,福州各大中专院校和中学的爱国学生纷纷开展张贴“大字报”、爱国演讲、游行示威活动。1948年5月28日清晨,省福中举行完升旗仪式后,该校的学生自治会领导人、地下党员林道宏、陈淑瑜等上台演讲,慷慨激昂地号召爱国学生罢课游行,应者甚多,“团结就是力量”的歌声响彻校园。游行队伍很快就组成了,一时间内,宣传标语贴满了“民主墙”,队伍意欲冲破校门。校方为反对学生上街游行,便紧锁校门,军训教官亦持枪威胁学生。斗争在校内持续了一小时左右,省福中党支部一边组织学生与校方辩论,一边派学生将男厕通向校外的小门撬开,游行队伍迅速从小门冲向校外,经东街、南街等处,举行了示威游行。省福中的“反美扶日”游行本能得到学生自治会其他成员单位的响应,却因这些学校校方阻挠,队伍未能出校。但是,省福中的爱国示威游行仍在全市范围内造成较大反响。

(三)1949年“反饥饿斗争”

1949年,福州“国统区”政治、经济危机进一步加深,通货膨胀严重、物价飞速增长,百姓生活拮据,大多领不到薪水,贫困交加。是年3月,全市中小学教师因政府欠薪、生活失去依靠,派代表来省福中开会,研究向国民党当局“索薪”事宜。省福中几乎全体教师参加会议,学校已全面停课。省福中党支部也紧急召开会议,决定让学生作教师的后盾,控诉国民党当局无视民生的罪恶行径,将“索薪”升华为“反饥饿运动”。

3月28日,全市200多名教师在省福中礼堂开会,教师代表在会上慷慨陈词,声泪俱下地控诉当局不作为,上百名省福中学生在礼堂周围集会,为教师呐喊助威:“学生要读书、老师要吃饭”“支持老师的合理要求”“反饥饿、争温饱”“反独裁、争民主”。在教师大会召开的同时,省福中党支部也召集全市中学学生代表100多人在阶梯教室开会,会议由新成立的省福中社团联合会负责人萨本珪等主持,决定开展以罢课游行来声援教师的“反饥饿斗争”,并通过了声援教师“索薪”的《告全市人民书》。

会后,省福中学生在党支部的领导下开始了“反饥饿斗争”示威游行。队伍声势浩大,经三牧坊、东街、南街、南门兜直至南台(今仓山区),其他学校的学生也迅速响应,加入游行,“反饥饿、争温饱”“反独裁、争民主”等口号响彻云霄。游行过程中,队伍虽遭到当局部分警察的威胁,但大家齐心协力把这些警察轰走,继续前行向市民散发《告全市人民书》,并进行当街演讲。

“反饥饿斗争”持续了一个星期左右,在全市师生团结一致的声援和全市人民的强烈支持下取得了胜利,教师们领到了被拖欠的薪水,有的领到了代薪米。国民党当局随即宣布提前放暑假,企图把学生分散回家,以防学生运动再次兴起,教育厅甚至威胁毕业班学生将领不到毕业证书。经过交涉,最终100多名毕业班学生均领到了毕业证书。

二、“城工部事件”与成立社团

1948年初,闽浙赣区党委怀疑城工部组织被内奸特务所控制,由此错杀了一批党内精英骨干,并解散了城工部,使党的事业遭受了重大损失。“城工部事件”中被错杀的省福中党员有曹于芳(1926—1949)、彭开协(1917—1948)、真树华(1923—1948)、陈宗珪(1925—1948)等,致使省福中党支部随着福州市委的消失而失联,地下党城市工作骨干大量流失,一般党员与进步学生一时失去领导,但支部部分成员仍在失联的情况下开展地下党工作。

(一)“骆驼社”的成立

“城工部事件”发生后,福州高等工业专门学校(今福建理工大学)的一些地下党员迫切期待党组织复兴,便联系了一部分进步学生,研究决定成立一个新的战斗团体,取名“骆驼社”。1948年10月,“骆驼社”正式成立,社员很快就发展到省福中等校的进步学生,甚至在外省都有了自己的社员。到1949年初,社员已发展到70多人。“骆驼社”还兴办了社团刊物《骆驼月刊》,这是一个主要发表政论文章与文艺文章的综合性进步刊物,广受青年学生及人民群众欢迎。刊物后来不仅在福州发行,还传播到外省,对激励第二条战线斗争的发展起到了重要作用。

(二)“新青年学会”的成立

1948年夏,中共上海局派出由林南、杨宗禹、郑企琼、陈天祥、许平凡5位同志组成的小组在福州开展城市工作。他们与省福中联络员叶绍芬取得联系,并决定由5人小组中的杨宗禹、郑企琼指导省福中支部的工作。他们从党支部自身建设入手,协同开展群众工作,并通过学生运动培养考察进步学生骨干,以壮大革命力量。

1949年初,省福中党支部秘密接收到中共中央关于成立中国新民主主义青年团的电讯。鉴于支部暂时处于失联状态,郑企琼依照北京各大学的地下工作经验,与省福中党支部在省福中党员游通镛家中秘密集会,决定于是年1月成立秘密组织——省福中“新青年学会”,以党的秘密外围组织形式吸收学生运动中的积极分子作为党的助手进一步考察培养,为迎接福州解放做好思想和组织上的准备。

省福中“新青年学会”成立后,在省福中党支部的领导下,经常秘密组织传阅革命书刊和有关文件,学习《新民主主义论》《中国革命与中国共产党》等文件,开展批评与自我批评等。受学生运动的熏陶、革命胜利形势和党的宣传教育影响,“新青年学会”成立两个月内就发展了23名党员,并吸收了一批校外进步学生,这些成员大多都参加过福州爱国民主学生运动和“哭民主墙事件”,有热情、有觉悟,经过党组织一段时间的培养,很快就成了省福中地下党支部的可靠助手。

1949年,福州解放指日可待,省福中“新青年学会”趁势开展了一系列反对国民党反动派统治、迎接解放的斗争。在省福中党支部的领导下,“新青年学会”广泛组织各种群众团体活动,如成立民歌社、凤谊球队、“光与热”壁报社、“三牧集体学习会”和“大众学术社”等,从思想上动员和武装了大批青年学生。同时,为了发动群众救济部分经济拮据的同学,省福中党支部领导“新青年学会”发挥民歌社、民舞社等社团的作用,开展义卖公演等活动。

此外,为了向全市人民,特别是工商业家、著名知识分子和部分爱国国民党官员宣传中国共产党的城市政策、工商政策等,省福中“新青年学会”成员还积极参加了秘密制作和散发《中国人民解放军布告》(又称“约法八章”)和《中国人民解放军基本政策》(又称“八项政策”)的活动,并将它们秘密投寄到社会各阶层。值得一提的是,“新青年学会”会员陈德芳了解到市电讯局有人想拆机器准备逃到台湾后,马上将“约法八章”发给他,并写了警告信,及时制止了破坏设备事件的发生。福州解放后,市电讯局的设备基本保全下来。

三、兴办地下刊物

(一)《大众报》

1948年冬,辽沈战役即将结束,平津战役正在开展,解放大军所到之处势如破竹、锐不可当,但国民党反动派仍在负隅顽抗,不但通过反革命舆论工具搞假新闻报道,妄图煽动人民群众产生对我党我军的恐惧及不满心理,还对他们在战场上的一系列惨败进行消息封锁。在这种情况下,广大人民群众渴望得到确切的战场消息和解放区的真实情况,省福中党支部便决定兴办地下报纸传播解放军胜利的消息,取名《大众报》。

参与印制《大公报》的省福中成员

《大众报》以刊登解放区新华广播电台口语广播记录和转载中共党组织在香港办的《华商报》文章为主,同时也摘录香港出版的《文汇报》《大公报》文章,在当时国民党反动派白色恐怖统治下的福州,秘密传播了解放区的真理之声。它从创刊到结束,共印了12期。没有固定的办报地点,因为要随时躲避国民党特务的跟踪和追捕;没有先进的印刷工具,纯靠同志们一字字、一行行刻印出来;没有固定的出版日期,因为红色电讯——新华社的电讯不能轻易获得。尽管条件如此艰苦,但《大众报》像一阵春雷,把解放军胜利南下的讯息传播到福州城内地下党组织和进步群众中去。在黎明前黑暗中的福州,《大众报》的红色电讯给人民带来了光明和希望,还使广大游击队员增添了战斗的力量。

(二)《解放之声》

在“争民主、反内战”学生运动风起云涌的大好形势下,为了进一步宣传解放战争的胜利形势和中国共产党的方针政策,省福中地下党员徐心坦等人将晚上收听到的新华社广播新闻记录下来,再用蜡纸刻印成小传单,在学生中秘密传播,收到了很好的宣传效果。为了进一步扩大影响,省福中支部负责人唐文光等还将小传单正式改为地下报,定名为《解放之声》,并组织部分党员和“新青年学会”成员林炳文、吴徽元、蔡德敏等人在东街旗汛口的徐心坦家中筹办报纸。

《解放之声》是在十分艰苦的条件下办起来的,没有油印机,省福中的地下党员们就用自己制作的刷子、胶锤在玻璃板上刻印。徐心坦、蔡德敏、唐文光分成两组收听并记录新华社的广播。白天广播杂音大、干扰多,他们听不清新闻,就在夜深人静之时收听记录,常常工作到深夜12点。报纸的制作条件也十分简陋,第1、2期用毛边纸制作,第3期才启用由原地下党省盐务局支部负责人王绍芬、王实从国民党中央日报社内通过地下党员钟其松等取来的白报纸纸头。国民党反动派当局万万没有想到他们采购来的白报纸,一边印着《中央日报》,另一边却刊印着共产党的地下报纸《解放之声》。

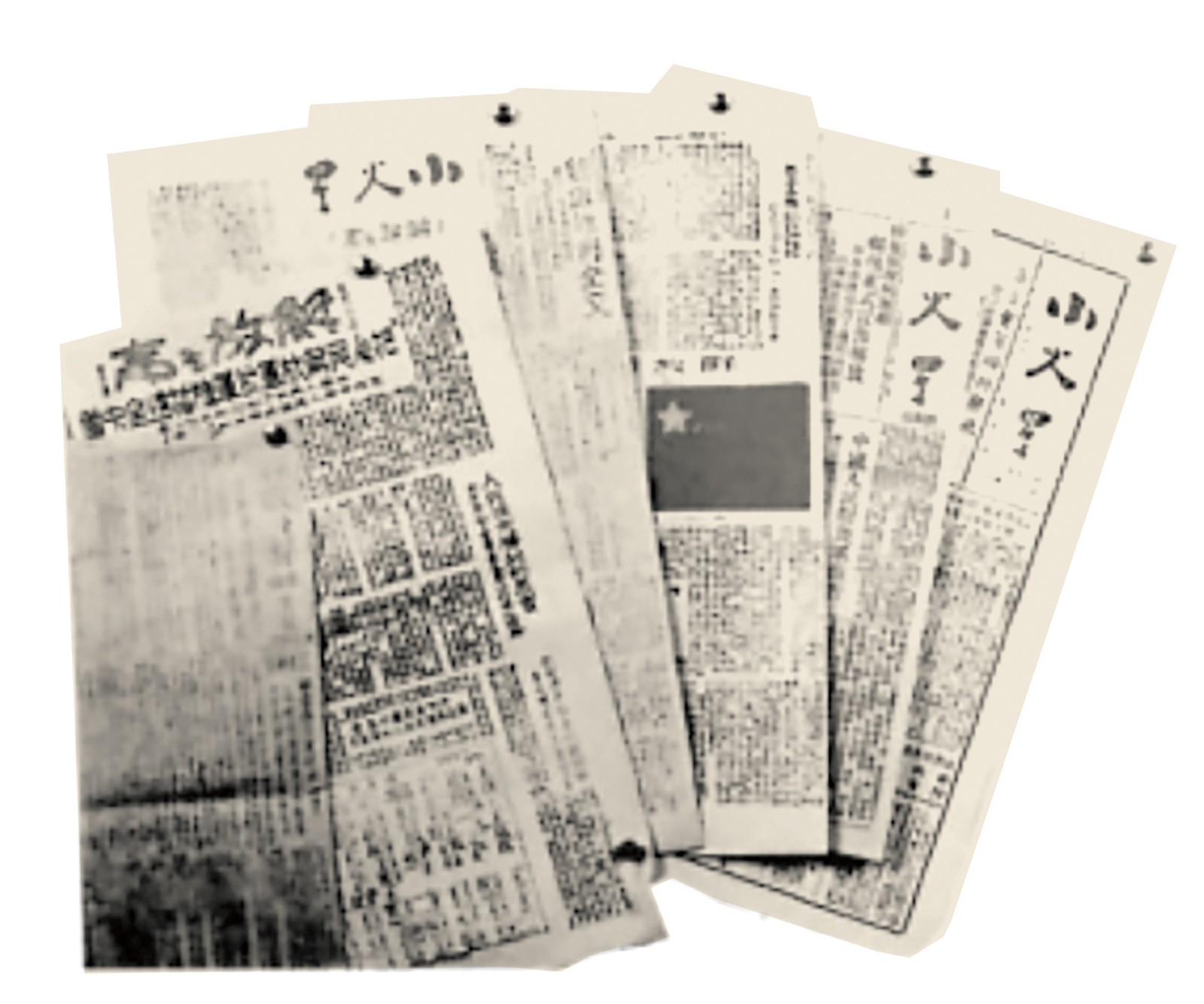

(三)《小火星》

随着解放战争的节节胜利,省福中党支部又决定将《解放之声》更名为《小火星》,扩大为4开4版,由新成立的福州市联合小组直接领导,并将编印地点秘密转移至大斗采巷9号唐文光家。报纸着重刊登中国共产党的整风学习文件和理论性文章,以帮助地下党员和进步知识分子提高马列主义、毛泽东思想理论水平。

《解放之声》与《小火星》报

随着《小火星》的影响力日益扩大,为满足广大党员和进步群众的需求,省福中党支部决定编印《小火星》丛书[3]。此外,省福中党支部的支委游通镛所联系的党小组成员萨本珪、卓宝镇以及“新青年学会”会员高振琛、吴瑞高、陈鸿博等同志,还利用城工部之前留下的油印机印刷出版小册子。《小火星》丛书翻印了《论人民民主专政》《反对自由主义》《论“左派”幼稚病和小资产阶级》等十余种小册子,对提高进步知识分子思想认识、理论水平及揭露国民党反动统治、发动民众活动起到了重要作用。

1949年8月17日,福州城喜迎解放。省福中党支部组织了以“新青年学会”成员为骨干的“迎接解放福中服务团”活动。学会成员放鞭炮、扭秧歌,走上街头尽情歌舞,欢庆福州解放,并设茶水站迎接解放军进城。当天,地下党秘密刊物《小火星》进驻福建时报社加量刊印,全市所有交通要冲、主干道口和各单位门前都张贴了八开双版全红铅印的《小火星》,人们不顾骄阳似火,争先恐后地在街头阅读着报纸上震撼人心的报道内容——“福州正式宣告解放”[4]!

四、结语

省福中悠久的历史、良好的民主精神传统,加上省福中党支部不断学习借鉴北平(今北京)中共地下党工作和学生运动的成功经验做法,充分尊重和发扬群众的首创精神,使得省福中在解放战争时期的党组织活动收效明显,沉痛打击了国民党反动派当局。同时,省福中不断强化党组织这个核心,充分发挥了党支部的战斗堡垒作用,并持续加强党组织的理论、思想、队伍、作风建设工作,使得党支部始终得民心、作风硬,领导的各类活动特别是爱国民主学生运动都取得了成功。这些党建经验,即使在半个多世纪后的今天,对我们仍具有很强的借鉴作用和现实意义。

(本文原载于《炎黄纵横》杂志2025年第4期,作者为福建省政协研究室理论和调研处干部)

注:

[1][2]中共福州市鼓楼区委党史研究室:《中国共产党福州市鼓楼历史》,中共党史出版社2015年版。

[3]唐文光:《“战斗堡垒”——解放战争时期的省福中党支部》,《福建党史月刊》2009年第15期。

[4]游德馨:《解放战争时期福州一中的爱国民主运动》,《福建党史月刊》2008年第7期。