《福建书院史》自序

方彦寿

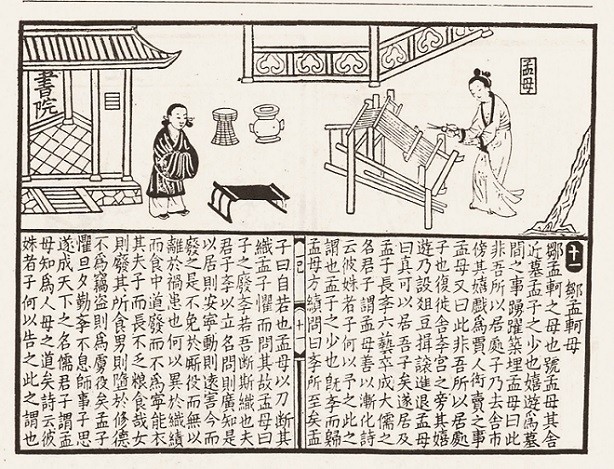

在元代建阳著名刻书家余氏勤有堂刻印的《古列女传》一书中,有一幅题为《邹孟轲母》[1]的版画插图。这幅版画上图下文,通过图文并茂的形式,讲述了孟母断织教子的故事,从而赞颂了孟母是一位培养了“亚圣”的伟大女性。

故事本身没有什么问题,但在画面的设计上,却出现了一个纰漏,即画家在孟子的读书之所,想当然地标上了“书院”两个字。这一小小的纰漏,至少透露出以下两条相互矛盾的信息:

《邹孟轲母》版画

一是陌生。所谓陌生,是说在朱熹创建了著名的考亭书院,南宋后期就被誉为“朱子故里”[2]的建阳,居然还有人,而且是一个出版图书传播知识的人,对书院的起源一无所知,以至于把书院的历史提前了一千多年,提前到了孟子所处的战国时期。

二是熟悉。所谓熟悉,是说书院发展到宋元时期,已经成为人们所熟知的教育机构,以至于一提到读书人,就自然而然地和书院联系到一起,乃至想当然地将远古的儒学亚圣也误以为是书院培养出来的学生。

这个故事提示我们,要了解书院的历史和发展进程,还得从书院的起源说起,否则就会犯前人同样的错误。

对于书院的起源,学术界公认的观点是,我国的书院制度滥觞于唐代,是一种约在唐中叶时出现的教育组织形式。据载,唐代“书院”之名始见于中央政府设立的藏书、校书之所,如丽正书院、集贤书院等。此外,还有一种是由民间设立的供人们读书治学的地方。这便是后来成为教育机构的书院的起源,属于私人讲学的性质。唐末五代以后,由于战事频仍,官学衰微,一些士大夫便选择远离战乱的山林名胜之地,筑屋建房,或研究学问,或聚徒讲学,这便是书院的原始形态。

就福建而言,隋唐以前,此地被视为未开化的蛮荒之地,教育事业总体上远远落后于全国;但由于书院的产生较晚,故在书院的发展上,福建取得了一次难得的、与全国各地保持同步发展的良机。其中有的书院如南朝梁陈时期(503—589)莆田郑露创建的湖山书堂,唐代中宗景龙年间(707—710)漳州陈珦创建的松洲书院,甚至还取得在全国领先的地位。早期的书院,多为私家办学的性质。南宋时期,对推动我国书院教育发展作出重大贡献的教育家朱熹指出:“予惟前代庠序之教不修,士病无所于学,往往相与择胜地,立精舍,以为群居讲习之所,而为政者乃或就而褒表之。”[3]这段话主要有这么几层的含义:

一是书院是由于官学衰微,学校教育制度不完善而产生的。故书院的创建者多为当地学者而不是官方机构,其中有的书院偶或也能得到当地为政者即官方的支持,这便是一些民办书院中往往有官方资助的原因。

二是早期的书院多“择胜地”而设,建置在风景名胜之区,有的甚至在名山大川之中,而远离市井的喧嚣。

三是有的书院往往命名为“精舍”,并不都叫书院。“精舍”一词,有人认为来源于佛教,这其实是个误解。“精舍”最早其实是儒家用语。朱熹就认为:“今有儒家字为佛家所窃用,而后人反以为出于佛者,如‘寺’‘精舍’之类,不一。”[4]在此,朱熹旗帜鲜明地提出“寺”和“精舍”等词汇本为儒学用语,后被佛家所窃用。以故,有为其正名的必要。精舍的本义是心,《管子·内业》云:“定心在中,耳目聪明,四枝坚固,可以为精舍。”《注》曰:“心者,精之所舍。”[5]古人常说的、至今还在使用的“正心”,其本义指的是提升道德修养,而不是为了修正、维护身体的某一器官。故早在汉朝,精舍就已被有的学者引申为讲学之所。如《后汉书》载:“(刘)淑少学明《五经》,遂隐居,立精舍讲授,诸生常数百人。”[6]到了宋代,精舍一词则往往被儒家学者广泛使用,成为一些规模不大的书院的同义词。如朱熹创建的寒泉精舍、武夷精舍、考亭沧洲精舍等就属于这种类型。

四是“群居讲习”,即聚众讲学,生员面向社会招收,不限于一家一姓。

应当说,比较成熟的书院都具有朱熹所说的这几个特征。其实,朱熹在此使用“精舍”一词,而不用书院,还有其另外一层更深的用意所在。

从唐代到清末,上下一千多年的历史发展进程中,福建书院经历了从早期的家塾、私学,到南宋后期的官学,从萌芽、发展、鼎盛,且中间几经反复,兴而复衰、衰而复兴等若干个不同的发展阶段;而贯穿其中的一条主线,则是研究、讲授和传播儒家传统学说。北宋洛学南传闽地之时,既是理学由北向南传入闽地的过程,也是发展和传播理学的阵地——书院的发展重心由北向南转移的过程。至南宋,出现了理学的集大成者朱熹,使这一时期成为福建书院历史上最辉煌的时期。以朱子理学为旗帜的福建书院,以闽北为中心,向全闽各地辐射并迅速扩张,广泛兴建,成为以朱子理学为代表的“闽学”产生和广泛传播的大本营。

朱熹对福建乃至中国书院发展的贡献是十分巨大的,以至于到后来甚至有人误认为,书院这种教育机构是朱熹所创造的。这个误解,与前面说的把孟子也误以为是书院的学生可以说有“异曲同工”之“妙”。如康熙《建宁府志》卷十《书院志》,内容专门记载建宁府(府治在今南平建瓯)的历代书院。修志者在卷端的小引中说:“书院之兴,昉于鹿洞,继以鹅湖,虽皆豫章之地,而实朱、陆二公相与论学之所也。建郡书院,肇基廌山、屏山,其后所在林立,则以流风所暨本于朱子,蔡、胡、黄、真各与见闻之知,故书院之盛,独盛建宁。”[7]从行文来看,修志者实际上只是从书院与理学,特别是与朱子理学的关系这一特定角度来说这段话的,所以他说“书院之兴,昉于鹿洞”,即起源于朱熹修复白鹿洞书院,假如我们不从书院起源这个角度来苛求,而只是从书院与理学的关系这一角度来认识的话,还真不好说他有多大的错。

南宋淳熙七年(1180),朱熹兴复白鹿洞书院,制定了流行千古的《白鹿洞书院学规》。此学规是朱熹从儒学经典《论语》《孟子》《中庸》和汉代大儒董仲舒、北宋大儒周敦颐的名言中择取而成。其中虽无朱熹本人的话,但贯穿其中的是朱熹教书育人以及如何教书育人的重要思想和内在逻辑,从而形成了一个严密的、完美的整体。《白鹿洞书院学规》是中国古代最能体现书院精神的学规,对我国书院的发展具有里程碑式的意义。其所涵括的范畴,包括教育目的、教学内容、教学方法等,被视为“书院制度化的主要标志”[8] 。故在此后的武夷精舍、考亭沧洲精舍的教学中,朱熹仍将其作为精舍诸生从学的基本规则。

武夷精舍

作为我国古代最伟大的教育家之一,朱熹在各地创建、修复和读书讲学的书院多达67所。[9]其中最重要的,在外地有经他修复的江西庐山白鹿洞书院和湖南长沙岳麓书院;在福建本土,则有由他亲手创建的四所书院,即建阳寒泉精舍、云谷晦庵草堂、考亭沧洲精舍,以及地处武夷山五曲隐屏峰下的武夷精舍。其中又以武夷精舍和考亭沧洲精舍最具代表性。

武夷精舍讲学时期,是以朱熹为代表的闽学派迅速壮大、学术活动空前活跃的一个时期,也是朱熹的学术思想走向成熟的时期。朱熹在此完成了《易学启蒙》《诗集传》《周易本义》《小学》等一大批论著。武夷精舍的学术和教育实践,促成了朱熹理学思想体系的形成。考亭沧洲精舍则是朱熹晚年创建的最后一所书院。朱熹先后有近20年的时间在这两所书院中讲学和著述。当时,来自南方各省的一大批门人弟子聚集在此。他们都是当时学术界、文化界的精英,在导师朱熹的率领下,积极开展各种学术文化活动,使当时的武夷精舍和考亭沧洲精舍成为继承和发展孔孟原始儒学、开创朱子新儒学的大舞台。中国理学史上著名的“考亭学派”由此形成,并走向成熟。以朱熹为代表的“考亭学派”及其创立的理学思想体系,致广大、尽精微、综罗百代,并从此影响中国封建社会数百年,在中国哲学史、思想史、教育史上树立起一座巍峨的丰碑。因此,朱熹所创建的书院,其意义和影响范围已不仅限于闽北、福建,而是在全国都产生了重大影响,成为当时全国的学术研究和教育中心。

理一分殊,是朱子理学的一个十分重要的命题。朱熹晚年在建阳考亭,以理一分殊理论来反思其教育理论,形成了分科教学的思想,从而弥补了《白鹿洞书院学规》仅强调明人伦而忽视分科教育,只重视“道”而忽视“艺”的不足。这一思想主要见于朱熹晚年在考亭所撰的《学校贡举私议》一文中,其中有云:“若夫三代之教,艺为最下,然皆犹有实用而不可阙。”阐明德行与诸科的关系:“立德行之科以厚其本”;在强调德行的重要性的同时,也不能忽视诸科,故须“分诸经、子、史、时务之年以齐其业”。在解读这一认识的原因时,他指出:“理之载于经者,则各有所主而不能相通也。”[10]故不可能只读经就能通子、史及时务。这些均需逐一学习,即从分殊之处体认,此为分科教学理论的理学来源。

祭祀、讲学、藏书刻书通常被视为书院的三大基本功能。考亭沧洲精舍之祭祀先贤,与讲学关系甚为密切。

淳熙六年(1179),朱熹在江州立濂溪祠于学宫,以二程配祀。绍熙五年(1194)十二月,竹林精舍经扩建,改名为沧洲精舍,又将此做法引入沧洲精舍。其时,朱熹举行了一次规模较大的祭祀先圣的活动,目的是为了使其门人从这些先圣先贤的身上吸取教益,受到文化、道德的熏陶。同时,能使儒家的道统学说得到生动活泼的、立体的体现,从而使门人容易接受,取得比讲学更好的效果。

除了在他所创建的书院之外,朱熹还在福建各地如福州、泉州、漳州、延平、邵武、同安、古田、福安、宁德、闽侯、福清、尤溪等府县讲过学。他所经履之地,后人纷纷创建书院。朱熹用他讲学的足迹,为福建各地的书院建设广泛地播撒了良种。此外,朱熹的及门弟子来自南方各省区,其中又以福建为最。其门人弟子学成后,又在家乡创建书院,这就使南宋福建的书院建设,很快传遍八闽各地。

南宋后期,随着朱子理学逐渐上升为治国理政的主流意识形态,朱熹所钟情的书院这一教学机构也取得了与官办学校同等的政治地位。同时,伴随着朱熹逝世数十年后敕封追赠和政治地位的不断提升,他的一批弟子们创建的书院也得到了相应的表彰,并逐渐被纳入官办儒学的系统之内。最早获得此殊荣的,是南宋陈宓在延平九峰山创建的延平书院。由于书院教育受到官方的支持和资助,因而起到了替代和补充官学的重要作用。延平书院在福建书院发展史上的特殊意义在于,它结束了福建书院此前均为私家创建的历史,并为此后福建书院官学化的历史进程拉开了序幕。

到了元代,蒙元政权为维护其统治,采取了汉化的文化政策,尊孔崇儒,对书院采取保护的政策,推行书院官学化。可以说,有元一代对朱子学的尊崇,并不比晚宋逊色。表现在书院上,无论是官办还是私创,无不以朱子闽学为宗,由此也推动了福建书院的发展。从历史进程来看,元代的福建书院,基本上是沿着宋末形成的私学与官办两条路径发展的。

元代福建朱子学的传人,最重要的代表有建阳熊禾和宁德陈普。这两位儒者除了在学术上继承了朱子学,对书院讲学的偏爱,对福建书院建设的执着,对书院礼仪、祭祀制度的建构,对书院藏书刻书等,都有不少杰出的贡献。

到了明代,由于明初只重官办儒学,非官学出身不得应试,使书院建设陷入低谷,明前期的书院出现了长达一百多年无人问津的现象。明中叶以后,官学制度弊端日益显现,书院讲学之风又随着王阳明心学的崛起而悄然升温,并逐渐席卷中华大地,福建书院的建设又呈高潮之势。

明代福建书院的数量远超宋元时期。泉州一带因有蔡清、张岳等诸位理学名家倡道讲学,俨然成为全闽的理学和书院发展的中心。

明中叶以后,王阳明学派兴起。与南宋朱子学的传播类似,王阳明心学的传播也是借助于王阳明在各地书院讲学和广招弟子结合在一起的。其学说对福建也产生了巨大的冲击。特别是在明后期,随着一批阳明后学走向政坛,其影响也从漳州走向武夷山和福州等地。此外,与阳明学关系密切的李材所创立的“止修学派”,对明后期的福建书院发展也产生了一定影响。

王阳明学派兴起,促使福建讲学之风重开。王阳明所倡导的“良知即天理”的心学思想,对奉朱子学为正宗的闽中学者而言,是一种“挑战”;但对书院建设来说,则可谓天赐良机。正德、嘉靖年间的福建新建的书院不断涌现,从而出现了坚守朱子学的书院与传播阳明学的书院二者并存的现象。

清代,福建书院的发展经历了前期的低潮到中后期的高潮,再到光绪年间书院改学堂的突变,延续了千年之久的书院教育至此戛然而止。其间有两个亮点值得引起重视。

其一,以鳌峰书院为首的福州四大书院先后崛起,为福建书院的发展续写了辉煌。由此而显现的最显著的特点是,书院由私学向官学转化的同时,从唐代以来学者所推崇的“择胜地,立精舍”的恋山情结至此得到根本扭转,从而使原本具有浓郁的山林文化特色的书院文化,重心向都市文化转移。清代福州四大书院的崛起,特别是鳌峰书院的崛起及其在全省最高学府地位的确立,既是福建书院文化的重心向都市转移得以确立的标志,也是历代闽学重镇、书院重镇均在闽北,至清初终于向省会福州转移的标志。

其二,以海东书院为代表的一批台湾书院的出现,在以闽学治台的政策导向中,起到了振兴纲纪、教化民众、改善社会风气、培育社会人才、促进台湾经济文化和教育事业发展的重要作用;同时也从书院教育这一独特的角度,起到了维系两岸同根同源和血脉相连骨肉亲情的巨大作用。

由此,本书特辟《朱子学与台湾书院》一章,全面论述福建书院文化对台湾文化的形成与发展的影响。通过考察闽台书院的发展,可知二者之间所具有的同源性。参与台湾早期书院建设的,大多是来自福建的官员和学者。他们有的已经积累了在福建从事书院教育的丰富经验,有的则比较了解书院教育的运作模式,这就使台湾书院从其诞生之日起,就以一种基本参照和模仿大陆,主要是福建书院的教学模式来运作。

除了对书院的教学活动、祭祀活动、藏书刻书活动这三大功能进行全面的研究之外,本书还对以往被人们忽视的福建书院历代山长、历代书院学规的推广、历代书院的学田、历代书院志书的编纂与刊刻等,进行了全方位的研究和考述。

本书最后一章,则探讨了福建书院的文化遗产,并总结出书院讲学的爱国主义传统和民族精神,执政为民、反贪倡廉的廉政精神,以书院教育促进社会教化的担当精神,安贫乐道、清廉俭朴的“菜根精神”,进德修业、致知力行的践履精神,答疑解惑、博采众长的创新精神等福建书院十大精神文化遗产。作者希望借此能够抛砖引玉,引发时贤对此更深层次的思考。

从晚宋至元明以降,官学化成为其时书院发展的主要趋势,虽然其间曾出现过反复,在明后期甚至还出现过禁毁书院的逆流,但从总体而言,福建书院的发展在其时已成为一种不可逆转的潮流。而且,随着朱子理学沿着海上丝绸之路向外传播,书院这一教学机制、学规及其教学方法也越过海峡,走进台湾;甚至越出国门,走向海外,如日本、韩国,以及越南等东南亚国家,乃至欧美的一些国家和地区。

《福建书院史》

“此志未可量,见之千载后!”[11]这是闽籍著名史学家袁枢当年为庆贺朱熹武夷精舍建成之时所写的诗句。当我们回首福建书院一千多年的历史发展进程时,我们所“见”到的一个最重要的基本史实是:以朱熹为代表的朱子学派,包括他的前承与后继,以福建书院为研究阵地,对孔孟原始儒学进行改造和创造性的诠释;又通过书院这一教学基地,将这种改造和诠释的最新成果借助于当时最先进的雕版印刷术向社会发布和普及,从而使朱子学在当时充满了生机与活力,也使南宋时期的福建书院在中国教育史、书院发展史上熠熠闪光。朱熹及其后学在福建书院创造的教学与研究紧密结合的教学实践,以及重自学、重践履等一系列教学方法,即使对于发展当代的教育事业,仍有借鉴价值。

“此志未可量,见之千载后!”[11]这是闽籍著名史学家袁枢当年为庆贺朱熹武夷精舍建成之时所写的诗句。当我们回首福建书院一千多年的历史发展进程时,我们所“见”到的一个最重要的基本史实是:以朱熹为代表的朱子学派,包括他的前承与后继,以福建书院为研究阵地,对孔孟原始儒学进行改造和创造性的诠释;又通过书院这一教学基地,将这种改造和诠释的最新成果借助于当时最先进的雕版印刷术向社会发布和普及,从而使朱子学在当时充满了生机与活力,也使南宋时期的福建书院在中国教育史、书院发展史上熠熠闪光。朱熹及其后学在福建书院创造的教学与研究紧密结合的教学实践,以及重自学、重践履等一系列教学方法,即使对于发展当代的教育事业,仍有借鉴价值。

笔者的书院研究始于上世纪八十年代末,因研究建刻而开始关注书院刻书。相关论文陆续有《闽学人物对建刻发展的影响》《闽学人物与书院刻书的影响》《福建书院刻书述评》《前朱熹时代的福建书院》《闽台书院刻书的传承与发展》等;论文集有《朱熹学派与闽台书院刻书的传承和发展》;专著有《朱熹书院与门人考》《朱熹考亭书院源流考》等[12]。而本书的出版,则是对我数十年来关于福建书院研究的一次拓展、总结和提高。

限于学识,本书不足之处,祈请方家不吝赐正。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第3期;作者为福州理工学院朱子文化研究中心主任、研究员)

注:

[1](汉)刘向:《古列女传》卷一《邹孟轲母》,清道光阮元文选楼翻刻元建安余氏本,叶11B。

[2](宋)吴革:《周易本义序》,朱熹《周易本义》卷首。吴革序称:“昨刊《程传》于章贡郡斋,今刊《本义》于朱子故里。”《中华再造善本》,叶2 A。

[3](宋)朱熹:《朱文公文集》卷七十九《衡州石鼓书院记》,《朱子全书》第24册,第3783页。

[4](宋)黎靖德编:《朱子语类》卷一二六,中华书局1986年版,第8册,第3025-3026页。

[5](汉)刘向校、(清)戴望校正:《管子校正》卷十六《内业》,蔡元培编《诸子集成》六,岳麓书社1996年版,第334-335页,注12。

[6](宋)范晔、唐李贤等注:《后汉书》卷六十七《党锢列传·刘淑传》,中华书局1965年版,第2190页。

[7](清)张琦主修:(康熙)《建宁府志》卷十《书院志》,《中国地方志集成·福建府县志辑》第5册,第107页。

[8]毛礼锐,沈灌群主编:《中国教育通史》第3卷,山东教育出版社2005年版,第61页。

[9]参拙著《朱熹书院与门人考》第一部分《朱熹及其相关的书院考述》,华东师范大学出版社2000年版,第2-6页。

[10](宋)朱熹:《晦庵先生朱文公文集》卷六十九《学校贡举私议》,《朱子全书》第23册,第3359页。

[11](宋)袁枢:《武夷精舍十咏·隐求室》,《全宋诗》第四十五册,北京大学出版社1991年版,第27719页。

[12]《朱熹学派与闽台书院刻书的传承和发展》,福建教育出版社2015年版;《朱熹书院与门人考》,华东师范大学出版社2000年版;《朱熹考亭书院源流考》,中国文史出版社2005年版、海峡书局2018年增订版。