乡贤古今谭

戎 戒

乡贤,是中国农耕文明赖以维系的一个产物,也是乡村振兴不可或缺的一支力量。

“乡贤”乃德泽乡里、行范四邻者。乡贤文化是士阶层文化在中国乡土的一种表现形式。由于中国古代的行政只管到县一级,县以下的乡村治理主要靠士绅。如解甲归田的官吏、科举士子、宗族元老等,通过品学或声望参与地方事务,推动乡风教化与文化传承。这批饱学之士、贤达之人,古代称之为乡贤。乡贤治理是维系中国乡村社会正常运转几千年的基层力量。

日前到访永泰县大洋镇珠洋村,一座新落成的珠洋文化中心,这是融传统文化与庄寨风格于一体的建筑,犹如一颗明珠在青山田园间绽放璀璨的光芒。其中以余潜士文化为主题,冠以耕村书院,最引人瞩目。

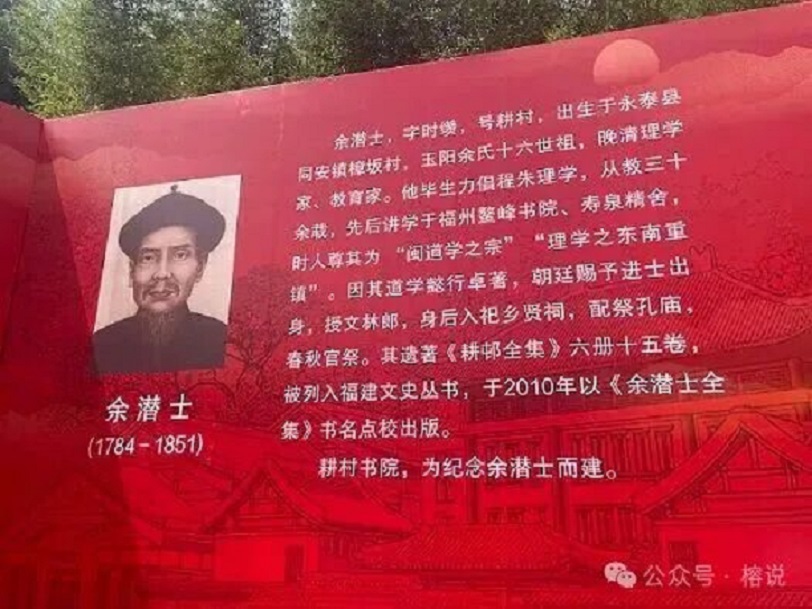

明永乐二年(1404年),玉阳余姓始迁祖千七公奉旨入闽,屯垦于永福玉阳里(今永泰县大洋镇宵洋村),开基创业。其后人逐渐向邻近的珠洋村、荣兴村以及同安镇樟坂村开枝散叶,形成了“玉阳余氏”宗族群体。余潜士(1784—1851年)是玉阳余氏第十六世祖,字时缵,号耕村,这座“耕村书院”就以他的号命名的,门额四个字也是从他遗留手稿中集字。

余潜士是晚清著名理学家、教育家,一生立志圣贤之学,“数十年濡学载籍”,其学问与品德矜式后学,被称为“闽道学之宗”“理学之东南重镇”。因其道学懿行卓著,获朝廷赐予进士出身,授文林郎,入祀乡贤祠,配祭孔庙,享春秋官祭。其遗著《耕邨全集》六册十五卷,被列入福建文史丛书,以《余潜士全集》为书名点校出版,于2010年公开发行。

耕村书院是为纪念余潜士而建。院内功能分区丰富,设有展现余潜士文化及其传承脉络的“史迹展”“家风馆”“积善馆”、“博士馆”(目前玉阳余氏已有 9 名博士、4 名在读博士生)等五个展馆,另设 “藏书阁”“晞圣堂”(祭祀孔子与朱熹的地方)。带领我们参观书院并作讲解的,是余氏宗亲中退休的正厅级干部,一头白发,一腔赤忱,其展陈大纲早已了然于心。讲起四层书院布局,娓娓道来,头头是道。给人印象最深的是,书院一层正中的乡贤堂,安座余潜士坐姿铜像,设置祭祀牌位。这是传承旧时书院祭祀、讲学、藏书的三大功能,更是参照史料记载的当年同安镇樟坂乡贤第的复原。书院内壁画、木雕、石刻等装饰工艺精湛,寓意深刻,散发着浓郁的乡土文化气息;所有楹联均摘录自余潜士诗句,由其宗亲后人亲笔书写,字里行间弥漫着淡雅的翰墨书香。

余老先生深情地讲述,让我们眼前仿佛浮现生动的画面。穿越时空,慎终追远,与古人同堂,与圣贤对话,让余潜士文化在新时代焕发新活力。农耕文明是中华优秀文化的重要源头。中华文明根植于农耕文明,从耕读传家、父慈子孝的祖传家训,到邻里守望、诚信重礼的乡风民俗,都蕴含着中华文化的基因密码,彰显着中华民族的思想智慧和价值追求。

参观耕村书院内生感慨,旧时的乡贤被请回来了,余氏宗亲以书院为载体将余潜士先贤请回来,不只是塑一个坐像,立一个牌位,而是让今天之族人、乡亲知贤、敬贤、学贤、做贤,以期达到“知贤以明德,敬贤以正心,学贤以修身,做贤以济世”。

新时代乡村振兴需要请回“老乡贤,”更需要新乡贤的参与。所谓新乡贤,是指从乡村走出去的人才,或致仕,或求学,或经商,回乡后以他们的经验、学识、专长、技艺、财富以及文化修养和道德力量参与乡村建设与治理。建设珠洋文化中心,项目投资1800多万元,资金来源广泛。先由两位余氏乡贤企业家发起成立永泰县余潜士基金会,广募善款,勠力同心,有4位乡贤企业家每人捐款300万元以上。还有前面提到的那位余老先生,年届八旬,与同乡的几位退休干部一起,为书院建设操心奔走。其念兹在兹、所作所为是褪尽功利之心的纯粹奉献,超越能力边界的竭诚付出。有感于新乡贤的义举,该项目还获得了一笔政府专项债券资金。乡村振兴需要更多的新乡贤参与,成长于乡土、反哺于乡里,才有可能涌现出更多像珠洋村一样的璀璨明珠。

从一座耕村书院,从一尊余潜士塑像,看到的是优秀传统文化的回归,引发却是对乡村治理的深层次思考。乡村作为最基层组织,是社会和谐稳定的基础。村民自治,不是放任自流;乡贤治理,是乡村治理方式的一种有益探索。实现国家治理体系和治理能力现代化,乡贤治理理应纳入体系建设的范畴,这是实施乡村振兴战略可资借鉴的一条重要路径。