福建船政文化深化闽台民间交往的脉络渊源和发展根基

周 琰

一、前言

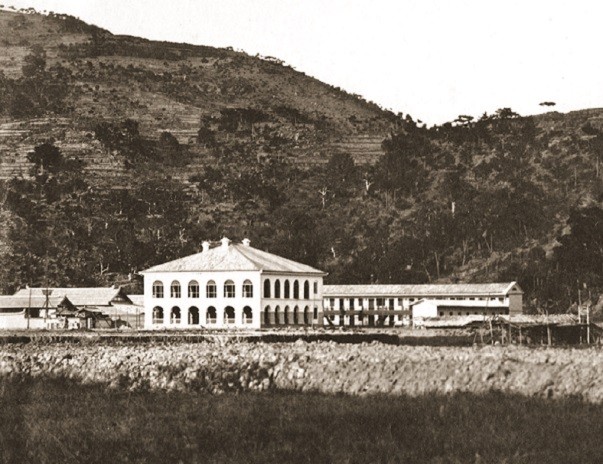

2024年5月,国家主席习近平对法国进行国事访问期间,两次提及福建船政学堂的故事。福建船政是晚清洋务运动的一部分,以“爱国、科学、创新、图强”为文化核心。福建船政文化是解读闽台之间行政隶属发展的“活”的历史样本,展示出鲜明的文化地域特征。

船政学堂

福建船政文化是海上贸易的片段缩影,不仅见证着闽台间海上贸易的兴衰演变的历程,更对闽台间文化的探源发挥着重要的作用。“船政创办者所追求的坚船利炮事实上决不只是‘器物’,而是实实在在的‘精神’的媒介:对‘器物’必不可免地导向对文化整体的追求,甚至本身就是对整体上的‘文化’的追求。”因此,通过民间交流、民间贸易视角探究福建船政文化的历史背景和时代新貌,有利于深化闽台间的血脉亲情,为早日实现国家统一提供文脉支撑。

二、福建船政文化内涵及其历史成就

1840年鸦片战争打开了中国国门。为了寻求救国之道,一大批仁人志士发出救国呐喊。“今者欧洲诸国日臻强盛,智慧之士造火轮舟车以通同洲、异洲诸国,……夫形而上者曰道,形而下者曰器。道不能既通,则先假器以通之,火轮舟车所以载道而行也。”[1]

(一)福建船政文化的内涵

船政文化是洋务运动的产物,福建船政(包括造船厂与船政学堂)是船政文化的基础,是中国近代先进人物强烈呼吁和倡导的结果。船政文化是海上贸易殖民统治的重要事件,是中国造船业从木帆船走向蒸汽船的重要缩影。第二次鸦片战争的失败,进一步加深了中国的半殖民地半封建社会程度,许多有识之士莫不为之痛心疾首,开始反思失败原因,谋求富国强兵之道,如林则徐提出“应另制坚厚战船,以资制胜”,魏源主张“师夷长技以制夷”,左宗棠指出“师其长以制之”等,并通过编撰系列书籍介绍西方的科技与民主政治,从而催生了19世纪60年代学习西方先进科学技术和思想文化的潮流,史称洋务运动。

福建作为海上丝绸之路的重要起点,是东西方文化交流的重要桥梁和纽带。而福建马尾作为船政文化的发源地,在物资、技术、人才等方面为船政文化的兴起、繁荣和发展提供了极为宝贵的支撑和保障。船政文化是船政人物(管理者、技术人员、工人)在学习西方先进科学技术和文化知识,建船厂、办学堂、培养人才的实践过程中所形成的中国近代造船技术、海军海防、科技教育文化等多领域的重要成果,其核心为“爱国、科学、创新、图强”,其实质为“科学举国、裕民图强”。船政文化首开变革之风,与闽台之间传统的“地缘近、血缘亲、文缘深、商缘广、法缘久”特殊渊源一脉相承,又独具胆识和智慧,是中国近代先进文化的旗帜,是海洋文化国际交流的重要桥梁和纽带,为中国近代科技文化发展、思想解放开辟了先河,引领当时的社会潮流和风尚。

(二)福建船政的历史成就

福建船政通过建船厂、造兵舰、制飞机、办学堂、引人才、派学童出洋留学等一系列“富国强兵”的活动,培养和造就了一批活跃在近代中国的军事、文化、科技、外交、经济等各个领域的优秀的近代工业技术人才和杰出的海军将士,推动了中国造船、电灯、电信、铁路交通、飞机制造等近代工业的诞生与发展,并涌现出一批让世界了解福建的新一代民族精英和爱国志士,如林则徐、严复、詹天佑、邓世昌等。

福建船政制造出中国近代海军的第一批军舰,组建了中国近代第一支海军舰队,创办了中国第一所海军飞潜学校,提升了中国军事战备力量,培养了大批海军和空军军事人才。福建船政所造船舰即作战武器堪称“卓于一时”,所培养的仁人志士及所形成的“爱国、科学、创新、图强”精神影响深远,“辟中华未有之奇,裕滨海自强之本”。福建船政学堂前后共有毕业学生629名,送出留学生106名,留学生在学习轮船制造和驾驶的同时,还学习天文、航空、铁路、机械制造等技术,推动了蒸汽机、鱼雷、水雷、潜艇、飞机等的研发生产,使得福建船政成为先进科技和先进产品的研发基地,当时欧美游客以游览马尾船厂为幸事。福建船政还催生了中国早期无产阶级和一批熟练的技术工人。

福建船政极大推动了中华民族的思想解放、对外开放和中国的近代化进程。中国近代启蒙思想家严复发表文章、翻译著作,提出“救亡图存”“不变法则必亡”“以自由为体,以民主为用”“鼓民力,开民智,新民德”等思想主张,极大地激发了民众的爱国热情。《巴黎茶花女遗事》《格致正轨》《八十日环游记》《海外名贤事略》《贝斯福游华笔记》等西方小说和文化著作不断被介绍到中国。《中国人的社会生活》《中国人的自画像》《中国人的戏剧》《中国人的娱乐》等中国传统文化也不断被介绍到西方。福建船政培育了许多优秀的仁人志士,展现了福建人特有的谦逊开放、博采众长、砺志进取、勇于创新、忠心报国的传统文化神韵。

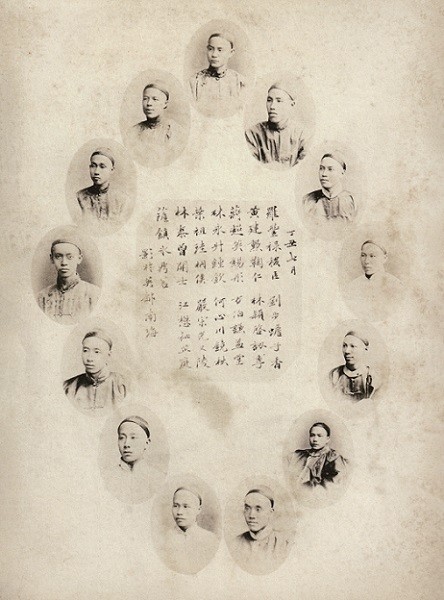

首届留学生群像

福建船政文化开启了中国近代教育改革的先例,培养了一大批工程技术人才、社会科学人才。船政新式学堂的创办实现了旧学到新学、西学到中学的过渡,培养造就了大批具有爱国精神和革命情操的专业技术人才和革命家。福建船政学堂在专业设置、课程体系上更符合18—19世纪西欧所形成的近代性质的高等教育特点,大获各界好评,并在全国范围内广开学堂之风。

(三)福建船政文化的当代意义

福建船政文化是以福州马尾船政局为主要载体,以造船工业先锋和近代海军摇篮为主要特色的船政文化。海上丝绸之路之于福建,不仅是一条海上贸易大通道,也是一个具有丰厚内涵的文化载体,更是一条沟通海内外民众情谊的友谊之路。福建船政文化极具海洋文化特性,是以船文化为核心,融合海洋政治、海洋军事、海洋工业、海洋科教、海洋建筑以及海洋宗教等海洋文化的传承和发展。船政文化是在特定历史条件下谋求民族复兴的一种伟大壮举,通过左宗棠在福建马尾创办福建船政为契机,掀起新一轮产业变革动力。在船政发展过程中,涌现出左宗棠、沈葆桢、丁日昌等保卫台湾并开创台湾现代化的杰出代表。船政先贤的高尚品格,激发了振兴中华的豪情壮志,在新的历史条件下推动了两岸交流合作,为闽台两岸现代化建设奠定了重要的文化根基。

三、福建船政文化深化闽台民间交往的脉络渊源

福建船政通过文化交流交融和经贸往来,深化船政文化内涵,让闽台间的血脉亲情历久弥新。

(一)闽台特殊地理位置造就海洋文化盛行

“过咸水”“渡海”是福建沿海和台湾居民的深层次集体历史记忆。福建海岸线曲折漫长,多海湾、半岛和岛屿,拥有丰富的港口资源,对福建的经济发展产生深远的影响。台湾是中国东南沿海的“藩篱”和“锁钥”,在地缘战略中是中国集攻防于一体的战略要地。数千年来,台湾以岛为家,以海为路,具有高度的开放性及包容性,其历史发展与海洋更是密不可分。明朝末叶,中国大陆(主要是福建)大规模移民台湾,推动了台湾经济社会的发展。“今日台湾是一个汉民族殖民建立的社会,是中国人向海洋发展所造成的历史事实。”[2]

(二)福建船政对维护台海和平和促进台湾经济社会发展做出了重要贡献

由于闽台两地隔海相望,航运是闽台之间沟通的唯一途径,“东南滨海之地,以贩海为生,其来已久,而闽为甚”[3]。特别是在船政运动时,加强闽台两岸信息沟通、经济交流、海防保障、商贸往来,成为福建船政大臣沈葆桢、丁日昌、刘铭传等人的重要事务。在各位船政大臣的共同努力下,不仅组建了清朝第一支海军保卫台湾,还通过福建船政学堂培训了一批电话电报、机械加工、外语翻译等人才,促进了台湾的经济开发和发展。历代船政大臣都积极主张加强台湾防务建设,加强台湾内陆资源安全,促进台湾内陆经济发展。福建船政不仅提高了台湾海洋运输能力,加强了闽台经济交流与往来,还积极参与台海海难救援,保障了台湾海峡的航海安全。

(三)民间舟船商贸往来夯实船政文化的民众根基

福建和台湾隔海相望,两岸同属于一家亲,同样的文化信仰通过闽台居民之间的舟船往来日益深化。福建背山临海,海岸线狭长,正如《山海经》所写“闽在海中,其西北有山,一曰闽中,山在海中”。史书所载越人“水行而山处,以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从”。自古造船业发达,如“福州地瘠民贫,谋生不易。自有船厂,趋之若鹜,仰食者不下万家”。出海谋生成为民众的生活常态,即便明清两朝实行严厉的海禁政策,依旧阻挡不了泉州沿海一代的闽南人向海谋生。

福建船政文化既受到文化信仰的推动,又受到闽台两岸商贸往来的推动,两岸频繁的商贸往来加强了闽台之间的经济、政治、文化的交往交融。台湾的地理环境和气候条件更适合吃水浅的民船,同时民船关税较低,适合内陆河海之间的运营。闽台之间的民船在运输日用品、杂货,以及大陆内部之间的交往流动方面具有显著优势。随着台湾经济的快速发展,形成了台湾对大陆农产品输出、手工艺品输入的局面。

四、福建船政文化深化闽台民间交往的发展根基

福建船政文化作为闽台间海洋文化的遗产,其发生、衍生以及遗留下的各种自然文化、物质文化、精神文化丰富多彩。作为解读闽台之间的地方文化和历史的“文本”,其发展根基在于闽台间血脉相通、文化相融、信仰相随、贸易相伴。

(一)闽台血脉相通,有助于夯实闽台之间“一家亲”的宗族信念

血缘文化和宗族文化迁徙使得闽台两岸文化脉络相互更迭。福建和台湾早期都是移民社会,都在战天斗海、移民迁徙、本地活化中形成独具特色的地域文化。福建历史文化以泉州(闽南)文化为重要组成部分,是由土著文化(闽越文化)、中原文化(汉文化)、海洋文化融合而成的具有鲜明特色的地域文化。从历史、文化、语言、习俗、建筑风格等方面来说,台湾都能在福建找到知音,如孔庙—儒家文化、寺院—宗教文化、妈祖庙—海洋文化、关帝庙—民间信仰文化、宗祠—血缘文化、会馆—地缘文化[4]。

福建和台湾都是从移民社会过渡到定居社会,在这个转变过程中,宗族意识和组织发挥着重要的作用,并影响闽台居民的日常生活。宗族在移民社会中主要发挥族别认同和文化内聚的功能,在定居社会中则主要是为了维持宗族秩序和社会稳定。福建移民台湾是通过“因渔而暂住兼事农,由暂住而常住再定居”的方式,因此其宗族出现了两种类型,一种是血缘宗族,一种是契约宗族(仅以同籍同姓原则组成以祭祀公业为基础的宗族)[5]。

(二)闽台文化相融,有助于夯实闽台民间文化交流

福建早期是移民社会,自两晋到宋朝时期,前后有四次大规模中原汉族迁徙入闽,成为福建居民的主体。直至南宋末年,福建才由移民社会转为定居社会。唐宋年间,中原战乱不断,福建相对稳定。中原移民入闽之后,在利用海洋资源、拓展海外贸易方面取得重大发展,经过多年的不断冲击、融合,形成独具特色的福建文化。历史上,台湾作为泉州的外府,隶属福建管辖。闽南人三次大规模的移民潮中,著名的郑芝龙、郑成功、施琅等都来自泉州。“台民皆徙自闽之漳州、泉州,粤之潮州、嘉应州,其起居、服饰、祭祀、婚丧,悉本土风,与内地无甚殊异。”[6]闽台的方言、宗教、民俗、音乐、戏剧、建筑和传统技艺等大量的优质文化遗产,展现了闽台经济、社会、文化的发展和变化,见证了两岸人民文化交流的轨迹。

(三)闽台信仰相随,有助于夯实闽台民间交往根基

宗教信仰和宗教意识对闽台居民的日常生活起到了积极作用。台湾移民主体是闽南人,闽南人的移居为台湾文化的奠定发展提供了重要基础,如教育制度、科举制度、语言文化、礼乐器皿、地方戏曲等。文化交融为闽台两岸相交相亲奠定了重要基础。台湾的商业习俗也具有浓厚的闽南特征,台湾人也信奉关公、妈祖,并在节令时节进行祭祀等活动。在日常交往中,语言、风俗习惯、商业习俗、民间信仰等方面也具有相似性。在行政管理、军事编制、科举制度、思想文化上,闽台两地具有相通性。

如今,依托“海峡两岸交流基地”和“海峡两岸船政文化交流周”等平台交流品牌,闽台两岸的文化旅游交流日益频繁。“两岸一家亲,闽台亲上亲”。通过客源互送、信息共享、线路互推、市场对接、标准互认等系列政策,深化两岸艺术展览、“非遗”交流和旅游推介等各方面交流,推动“福建达人说台湾”“台湾达人说福建”,讲好闽台文旅故事,探索海峡两岸文旅融合发展新路。根据国家移民管理局数据,2024年上半年,福建公安出入境管理部门共签发五年期台胞证17万人次,同比增长47%;签发一次性台胞证1.8万人次,同比增长66%,青年台胞占比达53%;自福建口岸入境的台胞达42万人次,同比增长1.2倍,10.6万人次来闽台胞使用便捷通关服务,8400余艘往来闽台船舶享受7×24小时全天候快捷通关服务。从2010到2022年台湾入境人数以及占比可知台湾是福建最为依赖的境外客源地。

2010—2022年福建省接待台湾地区游客情况

年 份 | 总人数 | 台湾同胞 | 占比(%) |

2010 | 3681353 | 1569186 | 42.63 |

2011 | 4274232 | 1850715 | 43.30 |

2012 | 4936738 | 2111586 | 42.77 |

2013 | 5121304 | 2136279 | 41.71 |

2014 | 5449833 | 2253899 | 41.36 |

2015 | 5914501 | 2381467 | 40.26 |

2016 | 6807912 | 2671983 | 39.25 |

2017 | 7754066 | 3132741 | 40.40 |

2018 | 9012403 | 3634961 | 40.33 |

2019 | 9582756 | 3876409 | 40.45 |

2020 | 2296740 | 830244 | 36.15 |

2021 | 651054 | 177457 | 27.26 |

2022 | 482553 | 154395 | 32.00 |

(资料来源:福建省统计局)

(四)闽台贸易相伴,有助于夯实闽台经济发展根基

福建的经济从来不是依赖粮食和纺织品生产,而是依赖商品销售生产与和交换,而商品销售和交换在很大程度上仰仗海外市场。福建作为海上丝绸之路的重要起点,不仅连接着海峡两岸的贸易往来,还连接着太平洋、印度洋以及波斯湾的货物贸易往来。贸易往来加强了闽台两岸的人员往来。闽台两地的商贸往来属于海上丝绸之路东线。福建的福州港同台湾的基隆港、福建的湄洲港同台湾的台中港、福建的厦门港同台湾的高雄港隔海相望,闽台之间交往十分便利[7]。目前,福建所有出入境服务大厅均设置“台胞台企专窗”,并在10个台商台企协会设立“出入境服务站”,提供出入境政策咨询、证件办理、个案协助等上门服务。“12367”服务平台全天候提供“一键式”出入境政策咨询、办事指引等服务,并使用闽南话服务。

五、结语

船政文化历久弥新,岁月洗礼让船政文化更显时代气息。福建船政文化是近代“海上丝绸之路”重要的节点,是闽台人民“战天斗海”的不屈精神和“和平包容”的妈祖文化的真实写照,对闽台之间人文交流的探源具有重要作用。福建船政文化是闽台间海洋文化的重要内容,在社会历史长河中通过闽台间的民间交往影响着闽台间的生活方式、物质生产和精神面貌。一方面形成闽台间民间交流文化的多元性,另一方面也形成闽台间民间交流文化的厚重感。探索福建船政文化的文化内涵,解读福建船政文化的文化根基,有利于窥见闽台民间交往的独具地方特色的民俗风情,了解闽台人民所共有的文化精神和民族感情感;有利于推动闽台两地经济社会互鉴互学,共同发展,促进祖国早日统一。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第3期;作者为中国人民大学经济学博士、金融学博士后,中国旅游研究院战略所助理研究员)

注:

[1]王韬:《弢园文录外编》卷一,上海书店出版社2002年版,第2页。

[2]中国海洋发展史论文集编辑委员会主编: 《中国海洋发展史论文集》引言,“中央研究院”三民主义研究所1984 年版,第Ⅰ页。

[3]陈子龙等编:《皇明经世文编》卷 400,《续修四库全书》1661·集部·总集类,上海古籍出版社1995 年版,第190 页。

[4]林徽:《闽南地区传统建筑装饰研究》,《南京工业大学学报》2012年6月。

[5]林国平:《文化台湾》,九州岛出版社2007年版第5-12页。

[6]丁绍仪:《东瀛识略》,成文出版社1990年版。

[7]曾燕芳、梁海燕:《基于共生理论的闽台旅游产业竞合模式》,《重庆理工大学学报》2012年第2期。