千年湛蓝抱铜山

林登豪

漫步在铜山古城墙边的大道上,一连串的疑问追寻来了:铜山就是铜山岛吗?铜山岛就是东山县吗?

铜山地处闽粤之间,它犹如航空母舰,或漂泊于闽地,或漂泊于粤所,曾经一岛两属。早在秦代,秦始皇平定百越,铜山属南闽郡。到了东晋,铜山属义安郡绥安县。隋代,绥安并入龙溪县,铜山又随之并入该县。到了唐代垂拱二年(686年),铜山属于漳州下属的怀恩县。唐开元二十九年(741年),由于怀恩县并入漳浦县,铜山也就属于漳浦县了。到了明代嘉靖九年(1530年),东北角的铜城,既是军事重镇,又是人口密集地区,就划归漳浦县;其他的地方,因诏安建县而划归诏安县。

进入铜山北面的九仙山,铜山水寨闯进我的视线。历史曾记载,铜山水寨是闽海五大水寨之一。明代初期,此山是军事要塞,戚继光、郑成功曾屯兵设防。这里又是秀丽的风景区,如今已被列为省级文物保护单位。

九仙山山势险峻,曲径萦纡,榕荫蔽日,郁郁苍苍。半山腰硕大的古榕下,有长年不涸的“燕泉”,虽是匆匆路过,我的心扉顿开。不远处又有几棵大榕树相为邻,棵棵盘根错节,长须垂挂,仿佛听到它们轻盈的呼吸。

沿着明代开拓的“石磴云梯”登顶。此梯仅有数十级,蜿蜒在岩隙间,石阶又陡又窄,只好手扶铁栏杆,气喘喘而上攀。回首一望,石壁上镌刻“必喘”二字,果真道出此时登攀人的状况。

视野豁然开阔,只见山顶有一天然石洞,取名“铜山石室”,为东山八景之一。该室由几块巨石合拢而成,室内清爽幽静,令人浮想联翩——该有人在此隐居过吧?伫立石洞前,我极目远眺:帆叶过后,浪花起伏,长堤一线,沙滩灿黄;大海中峰峦耸立,云雾飘浮,渔村散落,千舟待发。山下耸立九层的华福酒店,俏丽的高楼与悠远的山峰竞秀,是谁与大自然共同创造了过去与未来?

一座声名四播的山,免不了要留下不少名人的踪迹。明嘉靖五年(1526年),福建右参政蔡潮巡海留驻铜山,在九仙山留下“宦海恩波”的摩崖石刻,这四个大字落笔端严,沉浑敦实。明万历三十年(1602年),水师提督施德政率军渡海到澎湖与倭寇激战,凯旋归来之时,特在山上摆宴庆贺。席间,他挥毫写下300多字的《横海歌》,并镌刻石壁之上,歌词满溢壮士豪迈之气,弥漫平倭战绩显著的喜悦之情。明代武英殿大学士黄道周的《铜山室记》,这般描述此山:“壁立南向,下俯十仞,虽井泉未回,洞壑简鲜,亦灵宰所直,宿真人之游邸也。十仞之下,旧环诸刹,钟磬余铿、浮于木末。左裂石窦,飞泉下滴,夏冬不枯……”称赞九仙山可与苏州的虎丘山斗美。

明万历九年(1581年),戚继光派遣浙江义乌军450人镇守铜山,设把总一人,时称“浙江营”,负责协调铜山至悬钟、诏安、凤山等地军队同心协力抗击倭寇的入侵。明万历十年(1582年),戚继光特意来铜山巡察海防详况。南明永历年间,郑成功曾把铜山作为屯兵、募兵、练兵、造船的军事基地,山上尚有郑成功练兵的水操台。1982年在铜山石室内发现一块《仙峤记言》石碑,高171厘米,宽69厘米,碑文记载南明永历六年(1652年)郑成功部将洪旭、张进、甘辉等43人捐银修建观音堂纪事。1661年,郑成功收复台湾时,铜山500多名热血青壮年,随其渡海作战,出生入死。收复台湾后,他们又为台湾的安定与开发,作出不少贡献。屹立山巅,我凝视台湾海峡,一股浩然之气回旋胸臆,不知不觉地涌出文天祥的《正气歌》:“天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星……”

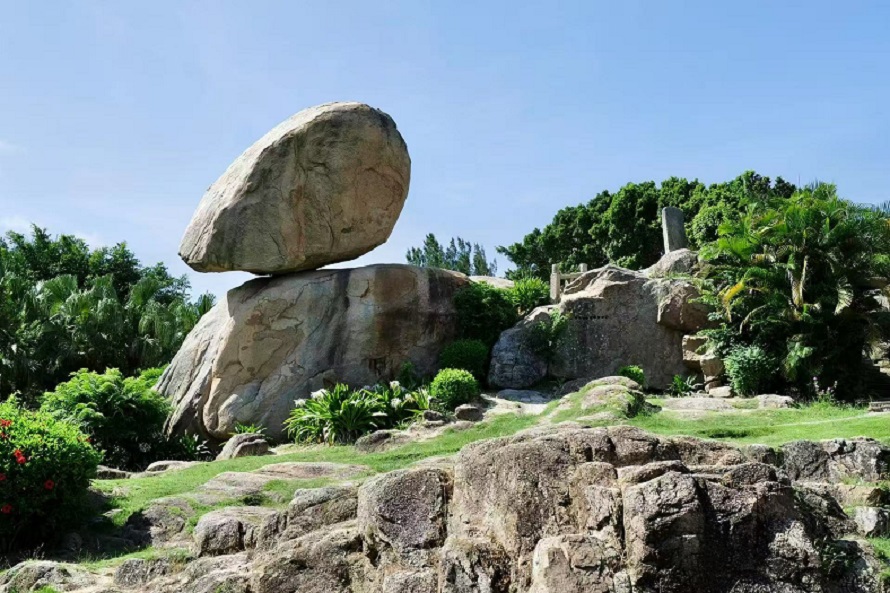

风动石(薛瑜婷 摄)

下山的半路上,我发现离古城墙不远处有一巨型俊俏的岩石,一打听,才知道它就是赫赫有名的东山风动石。矗立在海崖上的奇石高4米多,宽4米有余,重达200吨,似巨桃斜倚。《东山县志》记载它“卓立于磐石之上,四面皆空,两石相接,间不数寸,风至则动……”这奇石与卧地的磐石吻贴面只有20多厘米,每当海风劲飚,巨石摇晃欲坠。我站在巨石的侧面,它下部的接触面不过是几寸方圆凸型且光滑的磐石,真令人拍掌称绝。我站在它的背面,只见它悬吊蓝天白云间,天地虽宽阔无垠,却唯恐它一不小心跌倒,自家性命难保。我转了一圈站在它的正面,在巨石陪衬下,自己一米七的身高却成为“侏儒”,在大自然面前,人是何等的渺小……

明万历年间,督抚程朝京和诗人李楷,仰慕风动石的盛名,专程到此游览,接待的官员在巨石下设一宴席。酒足之余,灵感勃发。李楷借景抒情:“鬼斧何年巧弄丸,凿得拳石寄层峦。翩翩阵阵随风漾,辗转轻轻信手抟。潮撼孤根危欲坠,雨余苍苏秀堪餐。五丁有意留奇迹,特为天南表大观。”程督抚应声和之:“文昌祠边大石球,神仙蹴戏灵山头。万夫欲举移不动,天风撼之动不休。五丁欲举难为力,一卒微推不用餐。鬼神呵护谁能辟,动定机宜在此观。”吟声刚落地,猛然一阵海风劲吹,巨石摇晃剧烈,似要坠落,满座文武官员皆惊,人人自危,仓皇避之。这次有惊无险的事件,给后人留下“石下难设宴,吟唱不出三”的传奇。

1918年2月13日,铜山发生7.3级大地震,泥石流接踵而至,山石滚落,房舍倒塌,人员伤亡,唯有风动石轻轻松松地点了几个头,依然屹立磐石上。

据传,当年侵华的日本兵曾动用军舰的钢索围系风动石,妄想将巨石拉倒,结果是猴子井中捞月一场空。著名女作家霍达的《奇石记》曾赞它:“凛凛然大节,中华民族,一山一水,皆有此无尚尊严!”据有关材料显示,我国风动石屈指可数,唯有铜山风动石最险峻、最奇特。科普出版社出版的《中国地理之最》,称该石为“天下第一奇石”。

风动石宛若巨人,坐在海崖上,洞察铜山的是是非非,时光打了几个盹,古城也感觉到地老天荒的分量。

在风动石几十步开外,就是大名鼎鼎的关帝庙。由南面关帝庙入口处北望,有巨石如和尚躬身合十,是在引人遁入空门吗?这天然巨石,高约四米,形状犹如身披袈裟的僧人,虔诚地匍匐在地,俯首弯腰屈膝,合掌揖拜东门屿上的文峰塔,巧成绝妙奇景——石僧拜塔。东门屿的文峰塔,是巡海道蔡潮于明嘉靖五年(1526年)建成的,是用花岗石砌成的八角七层实心塔,为这一带海域航行的标志。此石又被称为“礼僧石”。铜山的晚清诗人、书画家马兆麟曾做《五律·石僧拜塔》,诗曰:“怪石立山门,岿然道貌尊;折腰如合什,低首却忘言。发秃寒花白,衬衣缁藓皴,九年面壁者,应是汝前身。”

作为过客,也能感觉到铜山的古朴中浸染了几多现代气息。古城墙、九仙山、俏石头使人沉醉在视觉的盛宴中,更令心海悸动和震撼。悄然于城垛边,抬头仰望,长空慢慢地延伸着浮动的湛蓝;低头俯视,大海涌动着深邃跌宕的湛蓝;一瞬间,就连传说与典故也湛蓝了。

(本文原载于福建省炎黄文化研究会、省作协“走进八闽”文化采风系列之《走进东山》)