叶文炳是朱熹理学的实践创新者

——读真德秀《通判和州叶氏墓志铭》有感

叶树福 叶欣妍

真德秀(1178—1235)撰《通判和州叶氏墓志铭》所呈现的奉议郎叶文炳(1150—1217)形象,堪称南宋中期理学官僚的典型标本。这位淳熙甲辰科(1184年)进士的仕宦生涯,恰似一面多棱镜,不仅折射出朱子理学从书院讲章向州县衙署渗透的转型轨迹,还折射出南宋中期理学思想如何从学术理论转化为具体的政治实践。墓志铭记载的叶文炳,不仅是朱熹理学的忠实追随者,更是一位将理学精神贯彻于日常政务的实践者、创新者。在他的身上,我们看到的是一种独特的为官之道——既恪守儒家道德准则,又具备解决实际问题的政治智慧;既坚持原则不妥协,又能灵活应对复杂局面。

叶文炳画像(作者供图,下同)

叶文炳与朱熹的师承关系,构成了理解其政治行为的思想基础。墓志铭记载:“迟次家居,数致书请益于文公朱先”“文公自漳浦还,以居官临民之法告语甚悉”,这二段文字说明了叶文炳与朱熹大师的交集,揭示了其政治生涯的理学底色。朱熹的教导不仅仅局限于抽象的道德说教,更是包括了具体的“居官临民之法”,这种实用性的传承表明了当时理学已经发展出一套完整的政治操作理论。叶文炳在晋江主簿任上前后“数致书请益”,显示其求师态度之诚恳,求学作风之严谨。朱熹学说中“格物致知”“正心诚意”的理念,在叶文炳的政治实践中转化为一种实事求是的办事风格。比如,在处理汀漳豪族仇杀事件时,他“折之以理”,不是简单依靠行政强制,而是通过理性说服达成和解。正是对《大学》“格致诚正”的具象演绎。

叶文炳的为官之道中,最为突出的特点是对司法公正的坚守,这构成了其政治实践的核心支柱。墓志铭记载的两个案例极具代表性:外国巨商“寅缘纳赂”脱罪,叶文炳“一拒绝”;海商犯罪托同乡求情,他不仅拒绝,更是“斥里人不复通”;其正色拒绝的姿态,以及他对司法案件的审慎态度——“狱事至重,当顾理是非,不敢以上官喜怒为轻重”,都是朱熹理学思想重要观点之一“存天理,灭人欲”的剧场化呈现。在权贵云集的泉州,一般官员“例承迎不敢忤”,而叶文炳“遇事问理如何,不以执故有所迁就”。这种不畏权贵的态度,在官场实属难得,刻画出叶文炳是一位恪守理法、清廉自持的儒吏形象,展现其刚正不阿的品格。更为难得可贵的是,他的司法公正并非简单的道德洁癖,而是建立在深入调查和理性分析基础上的专业判断。比如,在处理工匠死亡案时,其司法过程合规合理,“研问数四”的审慎态度,以及“聚官覆验”的制度设计,最终推翻误判,还无辜者清白。他不满足于表面证据,而是“疑之,研问数四得其情,请聚官覆验”。这事例说明叶文炳在办案过程中认真并且坚持审慎原则,坚持证据至上、坚守司法公正原则。这种审慎态度,不仅体现叶文炳是一位勤政爱民、坚守司法公正原则的良吏,还体现了理学“格物致知”精神在司法领域的应用。他对监狱条件的改善——“白郡一新之,由是无病死者”,更显示其司法理念中的人道关怀,将“仁政”思想落实为具体政策,再度刻画出叶文炳是一位仁政爱民的良吏形象。

叶文炳在地方治理方面还展现出一种务实创新的政治智慧,使理学理想与现实政治达成有效结合。比如在“边事作,调兵于州,营卒惮行”事件上,叶文炳就展现出三重政治智慧:在心理把控上,准确抓住士兵“畏战求利”的双重心理(既怕死又贪赏);在语言技巧上,先以“国家豢养”建立道德制高点,再用“厚赏”满足物质诉求,最后以“何鬨为”的质问施加压力;在程序正当性上,承诺“白州”既避免越权承诺,又保持制度合规性。在仙游县任上,其改革图谱涵盖三个维度:司法革新——仅用“旬月间”便清理了积压多年的诉讼;教育资源重组——将废弃寺庙田地扩充为学田;地方文化认同——为叶颙(本地名相)与蔡襄(文化典范)并列祭祀。这种综合治理模式,实为“理治”的地方样本。在面对豪强侵占官田、破坏水利的事件,他不同于前任的无所作为,而是“以闻于部使者,穷治之”,最终“以复灌溉,为农人利至今。”这种敢于碰硬、解决实际问题的作风,打破了人们对另类理学官员“空谈性命”的刻板印象。他推行的义役制度——“劝立义役,均产通差”,通过经济手段调节劳役负担,更是一项制度创新,将《周礼》“均平”思想转化为赋役改革方案,为南宋乡村治理提供新范式。通过以上诸项改革与推进,表明以叶文炳为代表的南宋理学官员并非都是脱离实际的书呆子,打破了“儒者(另类)迂阔”的刻板印象,展现出惊人的行政创造力。这些官员中的优秀者能够将道德理想转化为切实可行的治理方案。在人生的终点前,叶文炳还向朝廷进言“公条才臧否、战舰奸弊、楮券便宜三事”,也就是说在人才、廉政、金融等领域提出系统性的改革方案。

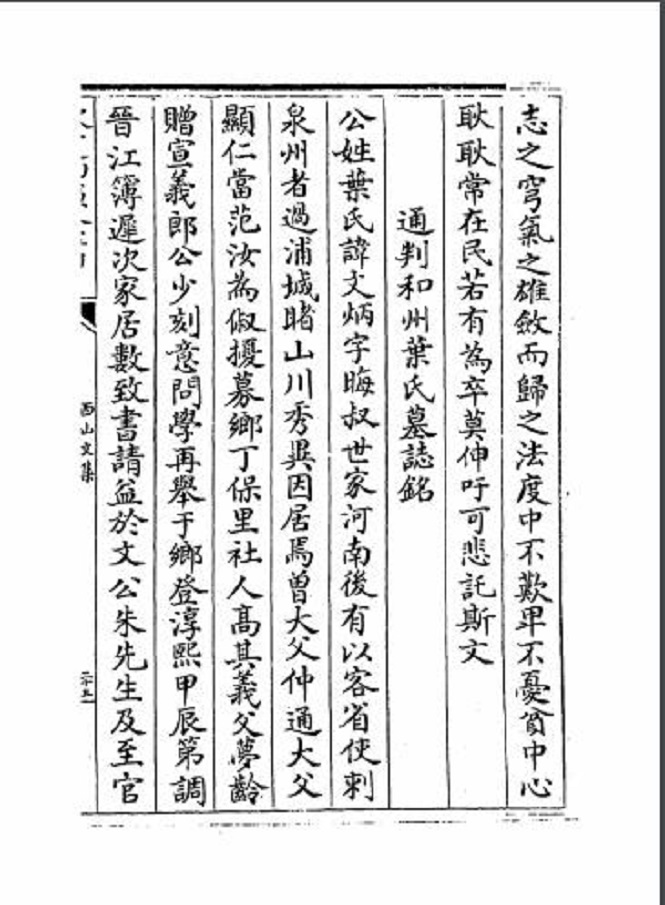

通判和州叶氏墓志铭

叶文炳的廉洁自律与个人修养,构成了其政治品格的内在基础。墓志铭记载他与同僚的谈话:“贪污自多欲尚侈始,小官俸廪几何,百尔皆欲如意,不受赂安从得?清心寡欲,正本澄源,乃吾儒功用。”这番言论直指官员腐败的心理机制,提出通过“清心寡欲”达到“正本澄源”的防治之道。“清心寡欲,正本澄源”的修持,实为朱熹“克己”说的政治具象。这种修养不是外在的道德表演,而是内在的精神操守。这种修养模式具有双重功能:既是抵御“泉州贿赂事件”官场生态的精神铠甲,又是建构官僚认同的价值符号。他任官期间“洁己爱民,初终一意不易”,这种始终如一的品格,正是理学所推崇的“诚”的境界。值得注意的是,叶文炳的廉洁并非苦行僧式的自我压抑,而是建立在对儒家价值观的真诚信仰之上。他在日常生活中“质而不华”,在政治生涯中也“未及大用”,却留下了“可书之德”,这种人生轨迹恰恰体现了理学对内在德性而非外在成就的重视。

通观全篇墓志铭,真德秀笔下的叶文炳既坚持原则又务实能干的形象,实为南宋理学官僚群体的精神肖像。其司法实践中的程序理性、行政改革中的创新思维、廉政建设中的心性功夫,共同构建起理学政治化的三维坐标,重塑了宋代地方治理的范式,更开辟了儒家政治哲学的新境界。真德秀在铭文中称赞其“断断乎其诚且直也,凛凛乎其廉且白也”,正是对这种政治品格的高度概括。叶文炳墓志铭的价值,不仅在于记录了一位南宋官员的生平,更在于它保存了一种可贵的政治文化基因——将道德操守与行政能力融为一体,用理学精神滋养政治实践。这种精神遗产,值得当今和往后政务官员们认真审视并予以特别重视。

附:

通判和州叶氏墓志铭(真德秀 撰)

公姓叶氏,讳文炳,字晦叔。世家河南,后有以客省使刺泉州者,过浦城,睹山川秀异,因居焉。曾大父仲通,大父显仁,当范汝为俶扰,募乡丁保里社,人高其义。父梦龄,赠宣义郎。

公少刻意问学,再举于乡,登淳熙甲辰(1184年)第,调晋江簿。迟次家居,数致书请益于文公朱先生。及至官,文公自漳浦还,以居官临民之法告语甚悉。颜公师鲁为守,事多骯之决。汀、漳境上豪民相为敌雠,帅赵忠定公选官抚谕,众皆惮行,公独毅然请往。既至,折之以理,诸豪弥伏。尝摄狱官,有商胡大贾皆坐重辟,寅缘纳赂以求免,又摄舶,属有海商坐罪,亦以白金因公里人以求赎,公一拒绝,且斥里人不复通。泉多公卿贵人,州县例承迎不敢忤,公遇事问理如何,不以执故有所迁就。会诏内外从臣举可为职事官者,颜公以徐谊、陈傅良等应诏,而公与焉。

秩满,调剑浦令,改闽县丞。未上,服母孺人郑氏丧,哀毁如礼。服阕,调筠州录参。狱舍故湫隘,遇暑溽囚多疫,公白郡一新之,由是无病死者。尝言:“狱事至重,当顾理是非,不敢以上官喜怒为轻重。”前后两太守宽严不同,公视其所偏佽助之,郡政赖以平允。

漳浦吏谋夺民杨氏家赀,械置狱,累岁弗决。公一阅得其情,坐吏以罪而还其赀。杨氏宗子有横取僧财,俾殒非命者,凭藉巨援,祈苟免。公毅然力争,卒正其罪。郡失公用器,下掌吏于狱推鞫,吏觇守意,欲锻成之。公以迹状未明,请缓其事。久之盗者得,守愧谢。边事作,调兵于州,营卒惮行,颇汹汹。公谕之曰:“国家豢养汝曹久,宜奋前戮力,国有厚赏,何鬨为?今当白州,优尔赏给。”遂听命,无敢譁。

改秩,知仙游县。初至,决累年滞讼于旬月间,既又括废寺田增廪以养士,像故相叶正简公于学,与蔡忠惠并祠。富室有据官地及寺田,筑堤植榕,立屋于上,妨民水利者,累政不能夺。公以闻于部使者,穷治之,撤堤伐木,以复灌溉,为农人利至今。民有陈姓者与工匠饮博致争,匠醉夜归踣死于道。县檄官验其死,皆谓陈实殴之死。公疑之,研问数四得其情,请聚官覆验,果因跌以死。差役久为平民害,公劝立义役,均产通差。有争于庭者一裁以法,故例将迎工役责之僧刹,公在官秋豪无所专配。其洁己爱民,初终一意不易,与同官语,每曰:“贪污自多欲尚侈始,小官俸廪几何,百尔皆欲如意,不受赂安从得?清心寡欲,正本澄源,乃吾儒功用。”秩满造朝,会有旨许曾作县人言,事公条:才臧否、战舰奸弊、楮券便宜三事。以献通判和州,将之官而宣义公卒,居丧之明年亦以疾终。实嘉定九年(1216年)年十二月二十日,年六十有七,官至奉议郎,赐绯鱼袋。娶张氏,封孺人,子男三:惟寅、惟清、惟允,孙男六:回、桂、荣、蒲、颖、启,皆得补太学生。孙女三:长适中大夫致仕杨公圭之孙继祖、次适曹贡进士赵宗茲、次未行。

予之生后公二十有九年,嘉泰甲子(1204年)同试士三山,相与厚甚,每心敬其为人。及公殁,惟寅请铭,时方之官泉南,未及作。后十有六年,公始葬于登云里下沙驿之侧。惟寅又请铭,适于再守泉,行有日,念今不作无时作矣,乃系其事而铭之。

铭曰:

断断乎其诚且直也,

凛凛乎其廉且白也,

退嘿以自将,

朴乎其不外餙也。

仕虽不逄,

有可尚之德也。

后将考公,视此石也。