叶明勋的台湾岁月

袁勇麟

叶明勋自1945年10月5日赴台,至2009年11月21日在台北逝世,他人生的三分之二历程在台湾岛上度过。叶明勋对台湾的感情,正如他在《忆事怀人》一书自序中所说:“苏东坡在谪居惠州时曾有诗云:‘日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人’,这是他对惠州产生了亲切的乡土情感……台湾之美,台湾之为人赞颂,决不止荔枝三百颗,对我来说,这种感受,早已是‘不辞长作台湾人’。”

一

抗战期间,叶明勋由福建协和大学推荐到重庆的中央训练团受训。结训后,战事蔓延,无法回到学校工作,他就在重庆参加中央通讯社招考,并以优异的写作表现和外语能力,被中央通讯社编译部录用,开始他终身以之的新闻事业。

叶明勋

1944年4月,抗战接近尾声,中国政府成立“台湾调查委员会”,作为调查与筹备收复台湾的机构,陈仪担任主任委员。陈仪在为《台湾军事接收总报告书》做序时指出:“自开罗会议宣言台湾及澎湖列岛应归还我国,三十三年四月,主席蒋公设台湾调查委员会,命余主其事延揽专家剖析台情加以研讨军事而外,旁及政治、经济、文化、交通,胥有接收之方案,迨三十四年八月,日本无条件投降。九月,国府命余任台湾省行政长官兼警备总司令,于是台澎之收复,乃入实施的阶段。”台湾省行政长官公署负责行政接收,台湾省警备总司令部负责军事接收。

1944年4月,抗战接近尾声,中国政府成立“台湾调查委员会”,作为调查与筹备收复台湾的机构,陈仪担任主任委员。陈仪在为《台湾军事接收总报告书》做序时指出:“自开罗会议宣言台湾及澎湖列岛应归还我国,三十三年四月,主席蒋公设台湾调查委员会,命余主其事延揽专家剖析台情加以研讨军事而外,旁及政治、经济、文化、交通,胥有接收之方案,迨三十四年八月,日本无条件投降。九月,国府命余任台湾省行政长官兼警备总司令,于是台澎之收复,乃入实施的阶段。”台湾省行政长官公署负责行政接收,台湾省警备总司令部负责军事接收。

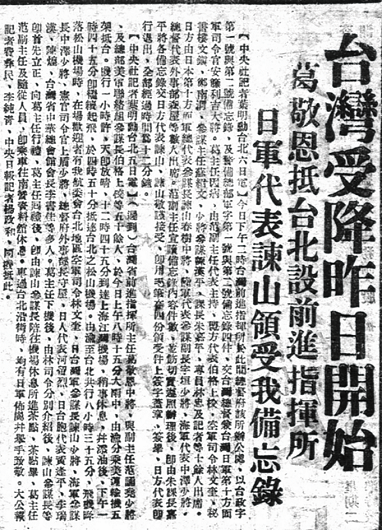

1945年9月28日,台湾省行政长官公署、台湾省警备总司令部与美方联合成立前进指挥所,由台湾省行政长官公署秘书长葛敬恩兼任主任,台湾省警备总司令部副参谋长范诵尧兼任副主任。10月5日,前进指挥所与美军联络组人员,分乘5架美军运输机抵达台湾。叶明勋作为随团的中央社特派记者,在飞机上一路拨云排空,横跨了半个中国,从重庆越过长江两岸的重峦迭嶂,然后飞越波涛澎湃、一望无际的东海。飞机上的每个人都满怀振奋情绪,翘首以待早点抵达台湾。叶明勋形容自己当时的心情:“这不是杜甫感叹的‘剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳’的劫后余生,而是涵蓄着雄壮、激昂、豪迈、欢跃与充满希望的多种情愫,仿佛置身神游于那个光芒万丈、举世瞩目的开国年代。那种境界,真为胜利后千万人所向往。”

飞机一落地,叶明勋很快就在10月5日发出第一条新闻稿:“台湾省前进指挥所主任葛敬恩中将,与副主任范诵尧少将,及总部美军联络组参谋长伯格上校等五十余人,于今日上午八时十五分大雨中,由渝分乘美运输机五架抵台。机行一小时许,天即放晴,十二时四十五分到达上海江湾机场,稍事休息,并添油后,下午一时四十五分即继续起飞,于四时五十分抵达台北之松山机场。由渝至台北共行八小时三十五分,飞机降落松山机场时,在场欢迎者有我航委会台北地区空军司令林文奎、日台湾军参谋长谏山少将、海军参谋长中泽少将、宪兵司令官上盾少将、总督府外事部长守屋、日人代表河留烈、日台胞代表黄逢平、李瑞汉、陈煌、台湾省中华总会馆会长李书佳等多人。葛主任下机后,由林司令分别介绍后,谏山参谋长等即首先立正,向葛主任行礼,葛主任回礼后,即由谏山参谋长陪往机场休息所进茶点,茶点毕,葛主任范副主任及随行人员,即乘车往南营资料馆休息。车过台北沿街时,均有日军布岗并举手致敬。大公报记者费彝民、李纯青、中央日报记者杨政和,同机抵此。”

叶明勋之所以赴台,据他回忆与中央社萧同兹社长有关。“我为什么来台,这是要追溯到抗战时期在陪都重庆的那一段渊源。当时我服务于中央社总社,与重庆市政府秘书长杨绰庵时有交往。民国三十四年(1945)抗战胜利后,政府任命杨氏为哈尔滨市长,中央社在那里将设通讯网,杨氏很重视此事,希望中央社能派我前往主持,为此特走访社长萧同兹先生,但未为萧社长同意,他认为新闻工作不宜涉及私人情感,说明我是福建人,以派往光复后的台湾较为适宜,我终于受命为中央社台湾特派员。其实我是福建浦城人,不谙日语,也不会讲台湾话,一切只凭责任感和勇气,勇往直前。”

光复初期,台湾百废待兴,与祖国大陆的电讯联系十分不便。过去中央社特派员赴各地采访,都配有报务员携带无线电,随时传送新闻回社。但叶明勋此番单枪匹马赴台,并无报务员随行,好在他早就做好准备工作。叶明勋回忆:“当时我从报道到接管,都是赤手空拳,排除万难,所幸电讯在重庆时便已洽定,由空军先遣人员设在松山的电台协助拍发,重庆空军总部收到后即转中央社总社编辑部发稿,翌日便在海内外见报。我感到很荣幸,因为台湾光复后的第一条新闻是我撰发的。”当时同行的其他记者只能靠船运送稿,消息明显落后于他。

叶文心说:“他在那时候之所以能够抢得到很快,也是因为他往往在做计划的时候,他能够先往前想到两三步。在事情还没有发生之前,就能够预先见到一些可能发生的情况,所以呢,他在主持舆论或者是在发表言论的时候,他也就能够从细处着手,而能够从大局着眼。”叶明勋这种办事谋划在先的习惯一直保持到晚年,每天睡前把翌日应办事项条列写在小卡片上,卡片随身携带,做完事,即销去一项。甚至连隔天要穿着的衣服、搭配的领带,也都准备妥当,以求对每一件事都应对从容。叶明勋说:“不打没有准备的仗。”

作为一个需要采访的一线新闻记者,叶明勋在台湾首先必须突破日语和闽南话两道语言障碍,而且孤军奋斗,但他时时未忘所肩负的重担,因为全中国人民都在关心着台湾,全国上下都在等待着台湾光复后的第一手消息。

他感动于台湾同胞虽经日本人50年之残酷统治,但缅怀祖国之热情仍极为炽烈。前往接收人员将到台湾的消息传出后,“男女老幼群集车站,等待欢迎,候至黄昏,虽风雨不顾,热情至为感人”,“最令人难忘的是,当我在政府尚未接收以前去参观小学时,那里的教师们还是日本人,他们仍旧口称中国为‘支那’,当场便有学生起立驳斥,‘我们是中国人,不是什么支那人’,理直气壮”。

1945年11月13日,叶明勋和大陆记者团一行来到日月潭附近的临江上村参访,少数民族少女表演杵臼舞及唱五谷丰收歌欢迎记者团,部落首领告诉他们,“自日人宣布投降后,族人莫不欢欣若狂并争先到埔里市区购买彩旗庆祝台湾光复”。叶明勋感慨万分:台胞可爱,遇记者团如近家人,真是令人热泪交流。在台北,他见到八名山地少数民族代表与陈仪会面时提出要求,希望能组织访问团往南京拜谒中山陵,并盼能由高山移至平地与其他台胞共同生活,足见台湾少数民族归附之心至切。

台湾各地都有如火如荼庆祝光复的纪念活动,大街小巷,人潮如涌,有的扶老携幼,手舞足蹈,有的慨话当年,感激涕零。虽然物质匮乏,仍可看到处处都在搭建富有中华传统色彩的牌楼,张灯结彩,彩旗飘扬,“大的、小的、挂的、竖的、手里擎的,也有误被倒置的,与各人脸上的笑容,相映而成的普天同庆的画面,比什么精彩的报道都来得真切而动人了。其他如舞狮、高跷、歌仔戏、傀儡戏,也不时地在锣鼓声、爆竹声、欢笑声中交错地出现,任何庆典,无此盛况”。

不仅如此,为了满足大家学习汉语的强烈需求,书店开始大量翻印《论语》《唐诗三百首》《千家诗》《幼学琼林》之类的通俗读物。作家吴新荣在《文化在农村》一文中写道:“光复当初我们时常走到学校里,看看学童上课的情形,那时候最使我们感激而兴奋的不外是:用我们的语言,写我们的文字,教我们的子弟,这个事实。”针对当时适用教材缺乏,“台岛各中小学学生如获得一本中国史或中国地理课本,咸视如珍宝,不上20页一册之国民书籍,在市上亦以高昂之价格出售”,叶明勋希望政府尽速从大陆运来史地书籍。

叶明勋报道台湾受降新闻

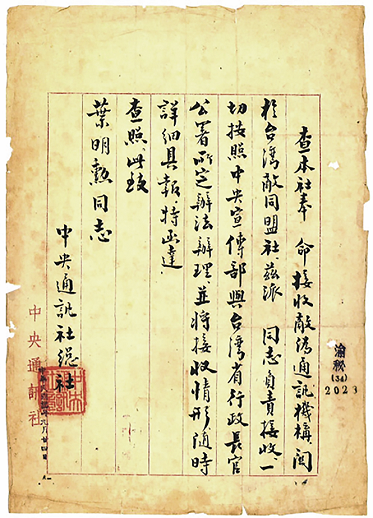

叶明勋赴台介绍信

当时台湾街头随处可见国语补习班的招牌林立,不分男女老幼与贵贱,朝朝暮暮,大家都在抓紧时间孜孜不倦地学习祖国的语言文字。知名人士林献堂家里有客人来,如遇国语广播时间,他都要对方稍等,先听过广播、学好国语后再接待客人。也有人力车夫在等候客人时,在街旁拿出国语教材,借听商店放出的国语教授节目,学习国语。《台湾新生报》记者姚隼在采访中发现当时社会大众都在认真地学习国语:“台省的国语运动已相当普遍,公教人员和学生不用说了,就是商店里的店员,工厂的工人,以及仆役下女们,都在学习,连我住的那个公家宿舍的一个管门人,每天晚上都在热心不懈地念着国语呢。”叶明勋指出,“目前台岛各地国语训练班,收费既高,发音亦未必准确”,撰文呼吁尽快选派优秀国语教师及运输大批国语留声机片来台。

叶明勋欣慰当时从大陆来台的接收人员与台湾同胞相处如水乳交融,十分和谐。接收人员足迹所到之处,当地民众无不竭诚地欢迎与接待,那种出于内心的真挚情感,坦率而亲切,如逢久别的亲人,或问字,或学习国语,或探询大陆的情形,虽因词不达意,表现得木讷一点,但从来没有隔阂。最有趣的是,根据《台湾新生报》的一项统计,“光复后的一年,彼此通婚的人数,已经超过了五十年来台湾小姐下嫁日人的总数”。

叶明勋为此发出感叹:日本虽然统治台湾五十年之久,它所攫取的只是台湾的物质,所改变的只是台湾的外貌;中华文化的“根”,仍在台湾民间孳生着,中华民族的血,仍在台湾同胞身上沸腾着。

叶明勋不但急需尽速将台湾光复最新的消息向全国报道,而且还负责接管日本同盟通讯社台湾支社,并将它改隶为中央通讯社台北分社,同时发布中文、日文两种不同语言的新闻稿件供台湾其他媒体采用。在台北分社主任任上,叶明勋一方面加强收发电讯的功能,印发新闻稿,以供《台湾新生报》和台湾广播电台采用;另一方面,在基隆、台中、台南、高雄、花莲五地设办事处,扩展报道领域,通讯网遍及台湾全省。

二

叶文心在《走过一世纪——怀念我们的父亲》一文中写道:“战争的时代是枪杆子当道的时代,我们的有点饥饿的父亲却始终相信笔杆子的力量。他相信多元的舆论,与多方观点的报道……新闻界的名言,是报纸只有一天的生命,世界上没有隔夜的新闻。父亲作为新闻人,自然得学会抢快、抢先、抢独家,然而他同时更相信,要在非常的时刻作出色的报道,那么平常就得静下心来,做一点平实的耕耘。他也相信成功的报道是有历史生命的报道。如果要发这样的稿子,就得多累积些知识、多培养点眼光,在事情还没有发生的时候,多多研究其中相关的人物与问题的关节。”

在台湾中华日报社长任上,叶明勋统一该报台南台北两版社论、副刊,撙节开支,并请名家杨幼炯、潘公弼、黄雪邨等主持社论。同时,增辟体育、娱乐两版,副刊侧重专栏的连载,风格上力求突破,陈定山的名著《春申旧闻》,即刊于此时。有“江南才子”之誉的陈定山,工书,擅画,善诗文,1948年赴台,他在台湾《中华日报》副刊连载风行一时的《春申旧闻》,陈子善认为在台湾文坛产生了很大的影响,“‘《春申旧闻》系列’既以专写近现代上海十里洋场而独树一帜,群起而仿效者就有《上海闲话》(刘雅农著)、《上海滩忆旧录》(卢大方著)等多种,形成了一股不大不小的台湾‘海上怀旧热’。台湾新文学作家对‘《春申旧闻》系列’也有所借鉴,李昂的名作《杀夫》就从《春申旧闻续集》之《詹周氏杀夫》篇中汲取了灵感”。陈定山自己也说:“最快活的是,《中华日报》台北版,本仰给台南版,自《春申》发刊以后,北版销数激增而南部版反仰给于北版的转载。”

在担任《自立晚报》社长六年期间,叶明勋积极推进改革,他晚年回忆当时懔于良知驱策,励精图治,革新业务:“①重视社论。②增辟小方块新闻内幕报道。③参照美国丹佛晚报(Dinver Post),每日刊登读者正反面意见投书。④每逢周末附增画刊。”这些改革取得显著成效,在他接手之初,《自立晚报》的发行量每日只有五千多份,广告每月收入只有五万多元。六年之后他离职时,报纸发行量每日已增至两万多份,广告每月收入增至一百二十多万元。

对于新闻行业的辛苦酸甜,叶明勋冷暖自知,深有体会。他在祝贺台湾《中国时报》创刊四十周年的文章中指出:“报业有异于别的行业,它有光华绚烂的一面,也有艰辛苦涩的一面。它不可以一日松弛,也不可以片时疏怠,随时都需要如拉紧着弦的弓,弓上的箭,不可以乱发,不可以不发,一点都不容有半点的差错。”曾任台湾《中国时报》总编辑、社长,台湾《中华日报》董事长,“中央社”董事长的台湾资深媒体人黄肇松,特别提及在20世纪90年代主持台湾《中国时报》编务期间,叶明勋曾多次提醒他要注意报道的正确:“一名医生误诊医死一个人,固然令人心痛,一篇错误的报道却可能影响成千上万的人,而且终身难以回复。”

叶明勋不仅在新闻行业功成名就,而且在新闻教育领域也培养造就了一大批新闻专才。早在1955年,叶明勋就和成舍我、于右任、王云五、萧同兹、林柏寿、黄少谷等人一道发起筹办世界新闻学院。1956年,先设世界新闻职业学校,成舍我担任董事长兼校长,叶明勋为董事。1960年,改制为世界新闻专科学校,萧同兹担任董事长,成舍我仍任校长。1964年,叶明勋担任董事兼副校长,并兼报业行政科主任,后接任董事长。1991年8月改制为世界新闻传播学院,1997年8月,获准改名为“世新大学”,孕育了数以万计的新闻专业人才。世新大学陈清河校长说,叶明勋大胆放手让教师能专心投入研究与教学,世新大学才能有如此重要的转变。2006年世新创校五十周年庆典之后,叶明勋以九十四岁高龄辞卸董事长,功成身退,董事会仍其聘为名誉董事长。2008年10月15日,以新闻传播教育建校的世新大学授予叶明勋名誉博士学位,他也是世新大学成立52年来获颁名誉博士学位的第一人,实至名归。叶明勋在颁授仪式上,还不忘调侃:“我都九十六岁的人了,今天在这里拿到这个光荣的头衔,是不是在吉尼斯世界纪录簿上可以带一笔?” 幽了自己一默。

叶明勋认为:“从实务到教育,使我深切地体会新闻从业人员所需涉猎的知识范围极为广泛,到处都是学问,新闻记者有时便有‘一物不知,儒者之耻’的感觉,不时需要充实自己。新闻教育的路,真须有任重而道远的承担。”叶明勋深感遗憾的是,当年傅斯年担任台湾大学校长期间,他曾向傅斯年建议台大增设新闻学系被婉拒,傅斯年认为新闻学系缺乏学术基础,有待斟酌。

2009年9月1日是台湾的记者节,TVBS新闻台特别制作了专题报道《报人活历史 叶明勋记者典范》,指出:当一位记者的最高成就是什么?是在最重要的新闻现场见证历史?还是有机会为几家报社掌舵?是开创媒体新事业?还是深入校园培育下一代人才?是还原的历史真相被肯定?还是成为政府的最高咨询顾问?不管答案是什么,叶明勋通通做到了。

三

虽然叶明勋在台湾很快就退出采访编写的第一线,但是他始终没有放下他的笔。他勤于读报,每天阅读各类报刊十余份,而且坚持写日记,并出版了《感怀集》系列等多部著作,记述了20世纪80年代至21世纪之初的所思所想所感。叶明勋自谦这些文字都是来台以后,在忧患的岁月中,“凭一己的良知与关怀,以身历世局沧桑、人事盛衰之变,留下一些真实的纪录”。

叶明勋追怀故旧的文章,不同于一般行状体例,乃是对人物风骨行谊的刻画,往往寥寥数笔,透过对具体细节的简洁交代,所描写的人物风貌跃然纸上。如他写黄少谷平时无暇运动,七十三岁时才开始学打高尔夫球,曾作诗自嘲:七十三岁学打波,波不听话可奈何,十次挥杆九不着,得意之作两丈多。这首打油诗风趣幽默,传诵一时。

台湾省文献委员会首任主委黄纯青德劭学丰,为各方所重,但爱讲话。某次婚礼,致辞将近一小时,从祖先由闽如何迁台及当前成就,光宗耀祖,巨细无遗。新郎新娘,久立不支,贺客不耐,陆续散去。后有亲友婚礼,便避免请他证婚。某次,他参加婚礼,以未能当上证婚人为怪,当司仪于婚礼进行时,宣读贵宾致辞,他就应声上台,贺客见此场面,怕他言辞疲劳轰炸,都悄悄离去。

有一段时间,叶明勋和叶公超成了邻居,叶公超非常疼爱叶明勋三女一子,而且没大没小爱跟他们开玩笑。叶明勋小女儿文兹就读台北中山女高,每天清晨背着书包上学,出门时总会遇见正在散步的叶伯伯,她在前头走,叶公超就在后面跟。叶文兹怕他那人人都认识的脸孔,回头说:“叶伯伯,你别跟我嘛,你太讨厌了。”她越害怕,叶公超越爱逗她:“谁说我讨厌,我非要跟你走一段路不可。”

叶明勋还在《一代奇才叶公超》一文中,透露他与叶公超之间的一段未遂的合伙秘辛:他们两人都稍懂得吃道,于是商议合开一家鸭面店,用两人的姓氏,取名“二叶庄”。他们很当一回事地策划着,地点也择定在台北南京东路与吉林路交叉口的空地上,准备以竹片围成别致的店面,里面隔成两部分,一部分专卖鸭汤面,佐以各种中国酒及肫肝卤菜等等,另一部分则出售叶公超的字画。可惜这个“二叶庄”鸭面店,只是他们两人一时兴之所至的设想,后来无疾而终,如果梦想成真,台北将多了一处网红美食餐厅。

叶明勋念旧情,也惜旧物。他在担任台湾联广广告公司董事长期间,友人在东京银座文具店看到百乐牌的新型钢笔,是当年的畅销品,就购买一支送给叶明勋。见他迟迟未加使用,好奇地问他为何不用新笔,叶明勋回答:“等旧笔用久了再换,这支笔是叶公超当年送给我的帕克笔,已用了20年。”

叶文心认为:“解严以后的文字,文笔更勤,时评的参与更为深入,一反父亲多年在文字上的自律。他所发抒的,难道是他在台湾积累了近半世纪的感想?”叶明勋对台湾社会的乱象忧心忡忡,如鲠在喉不吐不快,他指出台湾社会只见科技教育的光芒,道德、人文教育却是黯然无光,并叹息:“譬如八年浴血抗战,居然有人不知是什么事,如此青少年,与数典忘祖何异?难道我们的教育只限于经济建设的成功吗?”

他发现台湾社会变化太多太快,过去农业社会所存传统的道德规范、价值观念开始动摇与嬗变。尤其是解严以后,多元化的现代社会,凸显另一种奇观,如一群无缰的野马,放诞蛮横,目无遮拦,到处乱闯;如遭大地震,岌岌欲坠。不仅一切在变,还出现种种乱象,“意识之乱、声音之乱、秩序之乱、形象之乱、暴力之乱,乱到无以复加。在一片迷惘昏暗的乱象中,我们仿佛找不到文化的影子”。

他对海峡两岸关系的观察与建言,尤其值得重视。在台湾分离主义势力甚嚣尘上之际,叶明勋痛斥台独分子数典忘祖,撰文指出,中华文化是两岸共同的渊源,这种文化力量,精深博大,源远流长,历久而不衰,无远而弗届。台湾的根在大陆,无论民族的根、文化的根,与大陆剪之不断,不能断,亦不可断,“这是我们生聚于此的人,面对着两岸的风云,都须有此共识的”。他说:“历史上那些入侵中国的异族,当初虽凭其蛮方的武力所向披靡,但到后来终于为中华民族所同化,中华民族所恃者何?就是民族所发蕴的文化力量。”他对两岸的融合发展抱有深深的期待之情。

叶文心说:“父亲在台湾有过各种头衔。但是他所衷心自我期许的,始终是一个新闻从业员。他是一个观察者,不时纪录所闻所见。他是一个评论者,相信士大夫应当有守有为,直言不讳。”

四

1995年8月,在赴台半个世纪之后,叶明勋提到自己住在台湾,历经战争、暴乱、行旅、疾病等多次的劫难,很侥幸地仍然健在,真像一场梦,那么的惊险,那么的真实,那么的多彩多姿,于是,“想到古人有‘久住西湖梦亦佳’的诗句,这里不是西湖,但对我来说,台湾并不逊于西湖,台湾的新闻事业有无数的梦在环绕着我,如说‘久住台湾梦亦佳’,也足以陶然寻求自我解嘲了”。

在叶明勋心中,人伦价值最讲究“真”字,在当年白色恐怖的年代,直言直语传到有心人的耳里,一个不小心就可能引来祸端,与众不同的话语在庸人的耳里,也可能罗织成文字狱。他对戴着面具虚伪之人极其痛恨,对传统儒家风范加以歌颂,正是对若干时代人物的反讽。叶明勋回忆台湾“戒严时期”从事新闻业,每天小心翼翼,如履春冰,如蹈虎尾,容不得半点闪失。蒋介石在世期间,在他每年10月31日生日的前后日子,为了避免触霉头,台湾报纸电影广告的片名,凡遇有“死”“亡”“鬼”“魂”“妖”“魔”“斩”“杀”“伤”“刀”“剑”等凶邪字眼,一律挖空留白,造成满版开天窗,蔚为奇观。

台湾当局甚至经常借故炮制一些没有根据的事由,给人罗织罪名。原籍福州的报人童轩荪,1930年在天津与董显光合办《庸报》,因喜爱绘画,曾先后组织“五州漫画会”“神州漫画会”,是民国年间提倡新闻漫画的先驱之一,抗战期间担任上海《神州日报》总编辑。台湾光复后,1946年赴台,曾创办《时报杂志》。还在台北市衡阳街开设仁丰华行,在台北和天津之间从事茶叶、中药等商品贸易,并不时为香港《新闻天地》《旅行杂志》等刊物撰稿。由于经商平日人脉宽广,1949年间大陆赴台亲友经常前来求助,遂引发注意。1949年11月8日凌晨3点多,情治人员以“查户口”名义闯进童家到处翻搜,最后找到一本翻译小说《汤姆·索亚历险记》,封面印有“马克·吐温”的字样,怀疑是“马克思”家族所写,以童轩荪“持藏匪书籍,思想左倾”为由,判处感训三个月,但实际上前后一共关了9个月零6天。叶明勋在1951年7月至1955年7月担任台湾中华日报社社长期间筚路蓝缕,刚赴任就面临员工欠薪达三个月之久,急待补发,第一天晚上到中山北路台湾中华日报社上班,裤子也被那条冒出弹簧的旧椅子戳破了。不仅如此,更艰巨的是,当时“文字狱”频发,令人提心吊胆,有一次该报竟将头条新闻标题的“蒋总统”三字,误刊为“蔡总统”,幸而及早发现,不至于酿成大祸。还有一次又将“大陈义胞抵基隆”的“抵”字,误为“押”字,排字工人惟恐祸将及己。

其实,叶明勋的最大劫难来自于他担保的小舅子严侨出事。新中国成立前,严侨秘密加入中国共产党,成为地下党组织成员。1949年8月福州解放后,他接受派遣于10月以探亲名义赴台,当时台湾出入境管理极严,需有人作保,于是叶明勋为严侨作保。1950年,严侨到台中一中任教,担任数学老师,在学生李敖的眼里,他有一股魔力似的迷人气质,洒脱、多才、口才好、喜欢喝酒,有一点点疯狂气概,令人一见他就有对他好奇、佩服的印象。当时正处在叛逆期的李敖十分欣赏严侨,他花了几天的时间,写了一封长信给严侨,信中细述自己成长的历程、对现实的不满、对国民党的讨厌等。严侨看后,对李敖有所劝慰,两人交情因此非同一般,经常在一起交流思想,彻夜长谈。台中一中不时有老师被当成“匪谍”逮捕入狱或神秘失踪,人人自危。有一天晚上,严侨借酒浇愁,喝醉酒哭得很深沉,在感情平复之后他告诉李敖:“我不相信国民党会把中国救活,他们不论怎样改造,也是无可救药,他们的根儿烂了。十多年来,我把自己投入一个新运动,我和一些青年人冒险、吃苦,为了给国家带来一个新远景,所以我做了共产党,我志愿偷渡过来,为我的信仰做那最难做的一部分。”1953年严侨被捕,1955年3月7日,以“为叛徒搜集有关军事上之秘密未遂”被台湾省保安司令部判处有期徒刑五年。叶明勋因为是严侨的担保人遭到牵累,以“知情不报”论罪,于是辞去台湾中华日报社社长一职,赋闲在家。

叶明勋工作照

严侨在台中一中教过的学生李敖一生桀骜不驯,但他对叶明勋赞赏有加:“我发现叶明勋这样一个好人,与人为善,也是在白色恐怖中所需要的人。我是英雄人物,叶明勋不是英雄,可是他暗中帮了我很多忙,像是印度诗人泰戈尔所说的,感谢蜡烛给你光明,可是不要忘记在黑暗里手持蜡烛的那个人。”

叶明勋见证了台湾一个时代的新闻史,有如一部活历史。黄肇松认为,叶明勋的一生,主持过的公民营媒体、传播机构、广告公司、公益团体、媒体监督组织及新闻教育机构不计其数,没有一家是他的“私人产业”,但他却像一棵大树庇护他同时代的人和后进者。

2009年11月21日,叶明勋与世长辞,马英九在12月18日签署的褒扬令中,称赞叶明勋“慧性机敏,博物通达。天纵奇能高华,饱览古文翰墨,卓荦出群,赫然有声”,“屡拓传播新域,覃思嘉谟,开启广告事业先河;强化媒体功能,直议谠言,导引民主开放社会。爰筹办、改制世新大学,涵濡品格伦理教育,厚植新闻专业人才,言教身教,陶镕鼓铸;传道传薪,沾溉后昆”。

(本文原载于《炎黄纵横》2024年第6期,作者为福建师范大学闽台区域研究中心教授、博士生导师)