“讲政治”的《史记·书·乐第二》

楚 欣

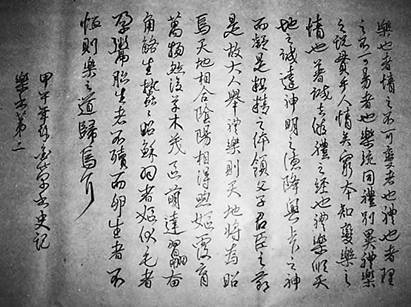

《史记·书·乐·第二》节选

《史记》有关“书”的篇章,《乐》居次,故称《乐第二》。

《乐书》一开始,司马迁即以“太史公”(汉武帝时设置的官职)身份说了一番话,其中特别指出:居上位的君子,如果不施行简约的政治,就会废弃礼仪,难以做到《书传》所说的“治定功成,礼乐乃兴”。大凡作乐(yuè),是为了节制欢乐。君子以谦虚退让为礼,以自损自减为乐。所以,《雅》《颂》能使民风纯正,激烈呼号的音声,能让人民心振。相反,郑、卫的歌曲能引发邪念滋生。

司马迁认为,音的起始,是由人心产生的。人心的变动,是物造成的。心有感于物而变动,由声表现出来;声与声相应和,按照一定方法、规律变化,叫做音,随着音的节奏用乐器演奏,加上舞蹈,叫做乐。乐由音产生,其根本是人心有感于物。因此,哀痛时,声急促且由高而低、由强而弱;欢乐时,声舒慢而宽缓;喜悦时,声抑扬而轻散;愤怒时,声粗猛严厉;敬意时,声正直清亮;爱意时,声柔和动听。以上六种情况,是人心感于物而发生的变化,与人的性情无关。所以,先王对外物的影响格外慎重。以礼诱导人的意志,以乐调和人的声音,以政来统一人的行动,以刑法来防止奸乱。礼乐刑政,终极目的相同,都是为了齐民心,使天下出现大治。

音是人心生成的。世道太平,音充满安适与欢乐;世道混乱,音充满怨恨与愤怒。声音的道理,与政治是相通的。五声中宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。君、臣、民、事、物五者不乱,就不会有敝败不和的音声。宫声乱则五声废弃,国君骄纵废政;商声乱,五声跳掷不谐,臣官不理事;角声乱,曲调忧愁,百姓多怨愤;徵音乱,曲多哀伤,国多事;羽声乱,曲危难唱,国财匮乏。五声全部不准确,迭相侵凌,称为慢。这样,国家的灭亡也就快了。郑国、卫国之音,是乱世之音、亡国之音。

乐,与伦理相通。所以,单知声而不知音,是禽兽;知音而不知乐,是普通百姓。唯有君子才懂得乐。懂得乐就近于明礼了。礼乐的精义得之于心,称为有德,德就是“得”的意思。所以说,大乐隆盛,不在于音声的规模;宴享隆盛,不在于肴馔的丰盛。周庙太乐中用的瑟,演奏时一人唱三人和,形式单调简单,寓意却无穷。大飨的礼仪中崇尚玄酒,不具五味,但在实际的滋味之外另有滋味。所以,先王制定礼乐的目的,不是为了满足口腹耳目的嗜欲,而是教育百姓要有正确的好恶之心。

人生来好静,属于天性;感知外物以后形成好恶之情。对此若不加节制,天理就要泯灭,人就会产生狂悖、逆乱、欺诈、作假的念头,出现荒淫、佚乐、犯上作乱的事,导致强大的胁迫弱小的,众多者施暴少数者,聪慧的欺诈愚昧的,勇悍者让怯懦者困苦,疾病者不得养,老人、幼童、孤儿、寡母不得安乐。所以,先王制礼作乐,用礼节制民心,用乐调和民气,以政治推行之,刑罚防范之。礼乐刑政四者都能发达而不相悖乱,帝王之术也就完备了。

新版《史记》

司马迁认为,乐的特性是求同,礼的特征是求异。同使人互相亲爱,异使人互相尊敬。乐事太过,会使人之间的尊卑界限混淆、流移不定;礼事太过,会使人之间离心离德。和合人情,使人相亲爱,尊卑有序,这是礼乐的功用。

乐是人的自发产生,礼是外加于人。因为乐自心出,有静的特征;礼外加于人,比较注重形式、外表。因而大乐的曲调、器具必甚简易,大礼必甚俭朴。乐事做得好了,人心无怨;礼事做得好了,人无所争。所谓揖让而治天下,就是指以礼乐治天下。

司马迁指出,为帝王者,武功成就了作乐,文治成就了制礼。五帝在位不同时,所作乐不相沿袭;三王不同世,也各自有礼。至于乐敦厚而无有忧患,礼完备又没有偏漏的,唯有大圣人才能如此。天际高远,地面低下,万物分散又各不相同,仿照这些实行了礼制;万物流动,变化不息,相同者合,不同者化,仿照这些兴起了乐。春天生,夏天长,化育万物,这就是仁;秋天收敛,冬天贮藏,敛藏决断,这就是义。乐能陶化万物,与仁相近,礼主决断,与礼相近。乐使人际关系敦厚和睦,尊神而服从于天;礼能分别贵贱,敬鬼神而服从于地。所以圣人作乐与天相应,制礼与地相应。礼乐详明而完备,天地也就各得其职了。

万物在天者显光亮,在地者成形体。礼就是天地间万物的界限和区别,乐是天地万物间的和合与协调。礼乐充斥于天地之间,阴阳鬼神与礼乐之事相关,高远至于日月星辰,深厚如山川,礼乐都能穷尽其情。乐,产生于万物始生的太始时期;礼,产生于万物形成以后。生而不停息者是天,生而不动者是地。有动有静,是天地间的万物。礼乐像天地,所以圣人才有关于礼乐的种种论述。

司马迁指出,乐是用来象征德行的,礼是用来防止行为过分的。所以先王有死丧大事,必有相应的礼表示哀痛之情;有祭祀等祈福喜庆大事,必有相应的礼遂顺其欢乐的心情。哀痛、欢乐的程度,都视礼的规定为准。

乐的性质是施予;礼的性质是报答。乐的目的是为自己心中所生的情感而表示欢乐;礼的目的是要追反其始祖的功绩加以祭祀。乐的作用是张扬功德,礼要反映的是得民心的情况,并追思原因。乐,歌颂的是人情中永恒不变的主题;礼,表现的是世事中不可移易的道理。乐在于表现人情中共性部分,礼则要区别人们之间的不同,礼乐相合就贯穿人情的终始。深得本源,又能随时而变,是乐的内容特征;彰明诚实,去除诈伪,是礼的精义所在。礼乐相合就能顺从天地的诚实之情,通达神明变化的美德,以感召上下神祇,成就一切事物,统领父子君臣的大节。所以,在上位的贤君明臣若能按礼乐行事,天地将为此而变得光明。

乐是圣人娱乐的一种方式,它可以使民心向善。乐对人感化很深,可以移风易俗,所以先王明令乐为教育的内容之一。

说到这里,司马迁再次谈到历史上音乐与政治的关系:“舜弹五弦之琴,歌《南风》之诗而天下治;纣为朝歌北鄙之音,身死国亡。舜之道何弘也?纣之道何隘也?夫《南风》之诗者生长之音也,舜乐好之,乐与天地同意,得万国之欢心,故天下治也。夫朝歌者不时也,北者败也,鄙者陋也,纣乐好之,与万国殊心,诸侯不附,百姓不亲,天下叛之,故身死国亡。”他进而指出:古时候贤明的君主“举乐”,不是为了自娱自乐,而是为了治理国家的大事。因为“正教者皆始于音,音正而行正”,音乐能“通流精神而和正心”。“故音乐者,君子之所以养义也”。

读《史记·书·乐第二》,深感司马迁认识之卓越。按现代科学解释,音乐是通过有组织的乐音所形成的艺术形象,表达人的思想感情,反映社会现实生活,属于上层建筑范畴。司马迁之前,古人对乐的看法尚达不到这个高度。例如《吕氏春秋》的解读:“形体有处,莫不有声。凡乐,天地之和,阴阳之调也”。意思是,万物凡有形体者,只要有合适的条件,就能发声,有声就能成乐。这等于说,乐是纯自然现象,没有社会因素。司马迁不一样,他指出,乐是客观事物被人感知后产生的,与今天的认识差不多。此外,他还把乐、音、声三者作了严格的区分。认为心感于物而动,产生声;声与声相感应,产生有规律的变化称作音,人因音而生欢乐,谓之乐。所以,“乐(yuè)者,乐(lè)也。”基于这个认识,他把乐与礼并列起来,视为封建时代治国理政的精神武器,即所谓“礼节民心,乐和民声”。因此,名为《乐书》,大量篇幅却在阐述教化作用,给人的印象是“讲政治”。两千多年后的近现代,人们重视运用音乐为新民主主义革命和社会主义现代化建设服务,正是这个优良传统的继承与发扬。从这一点上说,司马迁对乐的阐述有其不可替代的巨大价值。当然,个别看法也有值得商榷之处,例如对郑、卫之音的批判。我以为,春秋时代的郑、卫之音,是当时坊间的“流行音乐”,反映人民心声,具有现实意义又相当优美。孔老夫子所编的《诗经》就收集了许多郑风与卫风的作品,至今仍为人欣赏,根本不是什么“淫于色而害于德”,更不能说是“乱世之音”、“亡国之音”。

《史记》简书