为了父辈的纪念

——记“中国诗歌会”两位后代

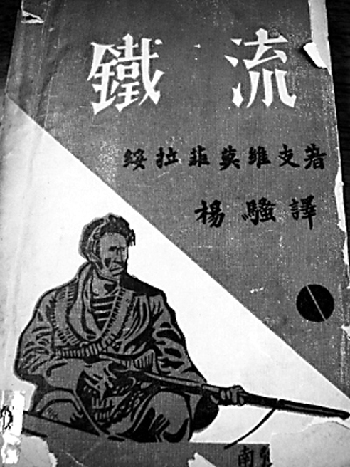

因为我对闽籍诗人杨骚组诗《福建三唱》的研究文章发表,诗人的儿子杨西北先生通过我的同事找到了我。这位《闽南日报》的副总编和漳州作协主席,模样看上去就像取下眼镜的杨骚。五岁丧父,父亲在他的记忆里,只有零星而模糊的回忆。他还告诉我,当年到农村当知青,因为上大学需政审,他才意识到父亲的历史对自己前途有很大影响,为此他开始认真地查阅搜集父亲的有关材料。改革开放后,疏通了海内外联系,他从父亲的友人和同事那里搜集了不少第一手材料。父亲的情感问题,曾为人们热议,为此,他也拜访了与父亲发生感情纠葛的白薇,还联系到旅居海外的见证人,揭开多年的隐密。这些材料一一出现在他于2000年1月由山西人民出版社约稿的传记《流云奔水话杨骚———杨骚纪传》中。

出现在中国现代文学史的“杨骚”,一般只提及他是中国诗歌会的发起人之一,偶尔举几行他的诗作为例。他的名气在文学界流传,似乎更缘于白薇研究的兴起。因此可以说,杨西北写的传记让我和更多的读者能全面了解杨骚的为人与为文。杨西北采用多种叙述角度,有从儿子对父亲的感念而出,有友人的真挚叙说,也有在时空跳跃里串起一系列感人的故事。在这部传记中,我们了解到杨骚当年如何从故乡走出去,到日本留学的情感经历,情书《昨夜》出版的隐衷以及杨骚与白薇情感中存在第三者等情况。我也告诉杨西北,诗歌史家由于缺乏杨骚资料,特别是对其后半生不知情,文学史几乎只保留了对他上世纪30年代工作的简单记录。至于杨骚轰轰烈烈的爱情,我问:你怎么看待你父亲与不是你母亲的人的爱情?杨西北显得平静淡然,完全出于一位文人对于另一位文人,一位男人对另一位男人的理解。我们一起谈“左联”,谈“左联”人士的命运以及他们的后代,谈话间得知广东梅州籍的中国诗歌会另一发起人蒲风的女儿黄安榕(其母为福建人),也在福州。她曾担任福州市作协主席,还写了《蒲风传》。我们现有的文学史、诗歌史,只要一谈到中国诗歌会,不会不提代表诗人“蒲风”与他的代表作《茫茫夜》、《六月流火》等。对我这个从外地来闽工作、以研究现代诗歌为业的人来说,又是一个惊喜。

2011年9月的一个清晨,蒲风诞辰一百周年的纪念大会刚开过,我拜访了蒲风的女儿黄安榕女士。

这是一位看不出实际年龄已过七十的女性。她有军旅女子的豪爽和雷厉风行的办事风格,她为一家有四代人从文而自豪。现在她还天天骑车买菜、接孙辈上下学、照顾家人,抽空便在稿纸上一字一句写东西。在交谈中,我得知黄老师毕业于编剧专业,以前常带剧团下乡演出。虽然1957年其父被毛泽东确认为“烈士”,但文革中她并没有侥幸躲过灾难,而是被当成“假烈士”之女,为此东躲西藏。自1962年起,她开始搜集整理父亲遗留的文字,回过父亲的祖籍地,沿着父亲走过的城市,在文字与他人叙述中追寻父亲的踪影。1985年,她编选了《蒲风选集》,由海峡文艺出版社出版。就在《蒲风传》即将杀青的时候,丈夫不小心摔伤。但全家人全力支持她的传记写作,她为此常常是写到深夜。丈夫陈松溪先生也是几十年用业余时间发掘整理在闽文化人的资料,已于《新文学史料》发表史料、考证文章多篇,是郁达夫资料界的著名专家。当父亲百年诞辰来临之时,2011年9月,黄安榕奉献了带着汗水与泪水的57万字传记《蒲风传》,仍然由海峡出版社出版。

中国诗歌会即将迎来八十周年的纪念,两位“中国诗歌会”后代为父辈所做的努力令我感动。他们幼年丧父,杨西北5岁,而黄安榕更小,才1岁。父爱的缺失使他们的心灵永远残缺一角而成为人生最大缺憾,他们各自陪伴着思念父亲的寡母,在动荡的年代里像一片飘零的落叶,在光芒与阴影下长大。当自己也有子女、后代时,他们当更能体会失去父爱的痛苦,因此他们更爱家人,也更关心社会。他们不骄奢,不以革命者、烈士子女自居,他们继承的不是父亲的荣誉,而是父亲的创作才华。杨西北在南京林产工业学院(现南京林业大学)读书时,在学生会与同学创办文学期刊,成为南京高校当时为数不多的学生文学刊物主编,参加工作后他到过福建师大中文系进修,最后改行成为报人。黄安榕当年编过很多戏,一定是靠自己的勤奋肯干,才胜任福州市作协主席一职。

杨西北回漳州后,给我寄来《杨骚选集》、《杨骚的文学创作道路》,还有他自己的散文集《半个月亮爬上来》,里面有多篇与杨骚相关的文字。应我请求,他还帮我弄到另一位漳州作家青禾先生的《杨骚传》。黄安榕的《蒲风传》一拿到手,我就感到这是现代文学研究界目前无人肯用大半辈子的时间下大力气去完成的传记。有关蒲风工作的材料,如刊物编辑、写诗、译诗等工作将引起研究者兴趣,传记中收录蒲风仅存的两部日记将成为研究上世纪30年代文坛的最真实的佐证。

先后听两位后代讲资料搜集的故事。因为战争年代,杨骚的很多材料,日记、书信,发表的文章自己整理好,打好了包,离开重庆时交给他人保管,可是战争结束后,掘地也找不到这些藏品。黄安榕说到父亲的日记被贫穷的亲戚一担一担地卖掉,一个偶然机会,被一位老乡买到两本。杨西北还告诉我,2010年在纪念“左联”成立80周年活动中,“左联”的部分后代们在上海聚过会。有后代的左联人士,他们的文章由子女整理,而没有后代的,可能就留不下什么东西了。例外的是有一位退休工人姚辛一辈子研究“左联”,曾出版过《左联词典》、《左联画史》,近年来还写了一部70万字的《左联史》,可是不久前他不幸离世。我顿时感到一种落寞与凄凉,同时在想:我们现在的学术机构,迫于论文发表的压力与研究课题的追新,有多少学者愿意投入哪怕三五年去研究过时的“左联”呢?

上世纪30年代诗歌社团,按照既有文学史归类,大体有新月诗派、现代诗派、还有就是“左联”领导下的中国诗歌会。然而自上世纪80年代以来,包括我在内的上世纪90年代从中国现当代学科专业毕业的新诗研究后续者,出于对意识形态干扰文艺的反感和研究潮流的走向,多把精力投向了研究现代主义风格的诗歌。与政治密切相关,主张诗歌为战斗工具的中国诗歌会———对中国诗歌发展有过正面,也有过负面影响的流派却被专业研究者淡忘了。

既然我们今天已经意识到大众精神信仰的迷失,既然中国大地上又兴起红歌大赛,既然人们更加怀念红色年代中的理想主义,既然被意识形态所影响的文革文学、解放区文学逐渐成为研究的显学,那么,面对在文坛影响了多年的中国诗歌会,为什么一定要有意去回避,去遗忘呢?

我们可以调整研究的角度。通过“左联”和中国诗歌会的后人们,尽可能拯救当年遗失的资料;也可以回到历史语境中,重估中国诗歌会成员如何实践“诗歌大众化”的主张?还有必要探讨中国诗歌会成员在何种情况下发生艺术与政治的转向?譬如杨骚,他是一个在戏剧、小说、诗歌等方面都有贡献的作家,早期的作品充满了浪漫而神秘的风格,是什么原因,令他毅然改变自己的文风,从追求爱与死的文字中转向号召人们革命的文学?上世纪40年代,杨骚和郁达夫、巴人等先后流落到南洋,在新加坡和印尼等地,他们是否有日记或发表的文章记录逃亡生活?在异国他乡,他们如何秘密从事文艺活动?他们对自己的文艺转向有过什么评价?再如蒲风,在诗歌体式上有过什么创新?当时他的诗歌是否为大众喜欢?他在诗歌编辑工作中培养了哪些诗人?全身心投入革命,诗人们是为了个人私利还是出于对理想主义的追求?如此等等,都值得研究者继续探讨。

杨西北和黄安榕,这两位中国诗歌会的闽粤后代,在完成本职工作之余,用了数十年的时间,努力搜集、整理材料,写作父亲的传记,带来了使我们继续探究文人与政治关系、文学社会功能与文学标准的动力。