不悔少作——谢冕在1947~1949(福州)

刘登翰

一

谢冕说,他一生只做一件事。这一件事,辉煌了谢冕的一生。

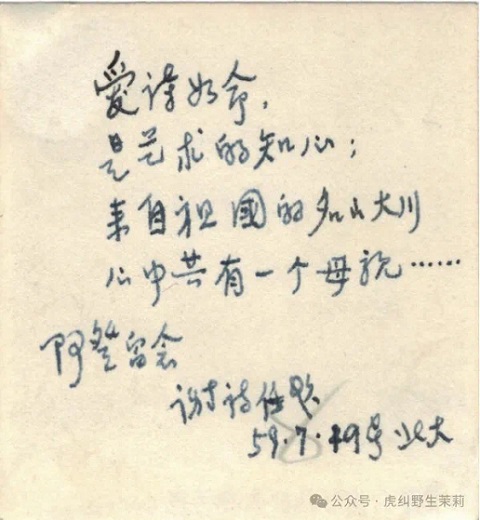

不久前,我偶然翻到1959年和谢冕、任彦芳(谢冕同班同学,诗人,现居美国)的一张合影,照片背后有“谢诗任题”的四句诗:

爱诗如命

是艺术的知心

来自祖国的名山大川

心中共有一个母亲……

谢冕如今已是九秩诗翁。回望当年,六十多载岁月飘然逝去。在中国诗坛上,无论阳光绚丽,也无论风雨凄戚,他都无负当年志言,以诗为志业,视诗如生命。

我最近重读了谢冕少年时代的习作,这些带着早熟的浪漫和愤激的不平留下的文字,当然不能与谢冕后来的皇皇巨著相比。但大江大河都是从最初的涓涓细流出发,高天大树也都从芊芊幼苗长成。翻读这些稍显生涩的中学时代的习作,我想探究的是,当细流还未汇成长河、幼苗尚未长成大树时,它最初的开始曾经预示过什么吗?或者说,谢冕最初的这段早熟人生和他少年时代孜孜不倦的写作尝试,带给他后来的文学人生什么影响?

二

1945年9月,谢冕考入福州私立三一中学读初一。谢冕自注:“这是爱尔兰都柏林三一大学的姐妹校。”是一所无论师资还是设备都很好的教会学校。

1947年9月,谢冕升入初三,开始收藏自己的作文和课外习作;至1949年8月17日,福州解放,谢冕刚读完高一,就结束自己的中学时代,参加中国人民解放军。他在福州的最后一篇文章《我走进了革命的行列》,发表于1949年9月16日的闽星日报副刊,此时,他已随军南下。从初三到高一,两年间其收藏的习作共有204篇,主要是诗、散文诗和少量短散文。

这些作品,最初多是课堂作文,间有一些课外习作;之后(特别是高一以后),便更多是自己选题的习作,广泛涉及社会、人生的各种体验,部分在报纸副刊正式发表。仅从1948年11月25日在福州《中央日报》文艺副刊发表的第一篇作品《公园之秋》,至1949年8月29日离校入伍,九个月内共在福州的《中央日报》《星闽日报》《三民日报》《福建时报》《天闻报》《劲报》等副刊上,发表诗、散文诗、短散文共47篇。他曾将初三时期的习作编为诗集《归途》,高一时的作品(作者自注:自1948年10月至1949年5月)编为《诗总集》,分八卷:一、怀(长诗);二、探索集(收诗文30篇);三、呻吟集(收诗30首);四、萌芽集(收诗10首);五、迷途集(收诗15首);六、寒夜的歌(收诗10首);七、轮轴(收诗10首);八、人民之歌(收诗6首)。

仅从这些篇目,让我们约略能够窥见,作者当时内心的诗绪历程和关注的世界。

一个十六七岁的中学生,两年间有这样的收获,其写作之勤奋,可以想见。

三

谢冕不改一字地“原稿照录”,在他80岁后(2012年)出版的十二卷“编年文集”的首卷中,收入他中学时代(初三到高一)的全部习作,为此他曾坦言“不悔少作”。然而,在书稿的校阅过程中,他又几度为某些习作的“幼稚可笑”而动摇过。既言“不悔”又深感“羞惭”,为何最终还是一字不改、一篇不落地全部保留在文集中呢?

每个人都少年过,每个人也都从幼稚走来。幼稚的另一面是纯真,这是幼稚的可爱处;幼稚的下一程是成熟,这也是幼稚的珍贵处。阅读这些作品,让我们回到当年的那个少年心怀,当年的那些历史场景。对于作者,这其实无关悔或不悔。这是谢冕文学生命的一部分,是他文学人生的开始。它的价值和意义,首先是谢冕自己。它保存了谢冕在那个特定年纪、对那个特殊年代的文学记忆,是全面悉知谢冕的必需。

谢冕是幸运的,他就读于一所知名的教会中学。虽然未必每个教会学校的学生都是基督信徒,但环境濡染,教会的博爱精神弥漫学园,也必然在少年谢冕心中留下痕迹。它倡扬爱众生,也爱万物,一山一水、一草一木。这对一个开始感知生活、热爱文学的少年,极为珍贵。谢冕初中时期的习作,多以自然为对象。他写花、写蝉、写江涛、写绿野……它培育了少年谢冕对大自然的敏感,这份馈赠,一直延续到今天。初三,他与同学合办的壁报就叫《墙角的花朵》,引冰心《春水》的三句小诗,为它写了《发刊词》:

“这是一块自由的国土,丛长着许多春天的孩子们,有蒲公英,有紫罗兰,有牵牛花,有野兰,也有狗尾草……春来了,春在哪里?春在牵牛花的花瓣上,春在狗尾草的尾巴上。春天融合在大自然中,春天在它们的胸脯上,春天的气息是多么芳香啊!”

在这里,我们仿佛看到了早年冰心的影子。

这时的谢冕是快乐的,纯真的,自信的。

然而谢冕又是不幸的。才入小学,就逢战乱。父亲失业,姐姐出嫁,两个哥哥为谋生远行他乡,而自己,连学费都交不起……一个安和温馨的家庭,骤然坠入底层。当他觍(tiǎn)着脸四处求借才换来一张“上课证”时,他说:“这血泪浸透的一张纸,我真该向它痛哭了!”(见初三作文《自传》《又到开学的时候》)。人世的艰难,社会的不平,他由自身经历的羞辱联想到社会大众普受的欺凌,过早成熟了一个十六岁少年的心。他变得敏感,变得愤激,他面对眼前风景的心态也变了:

“枫叶红似火,我不想做一首华丽的赞美诗。我想,那是血;那是苦难大众的血迹。他们,这批可怜的献祭者的羔羊,被宰割了,被侮辱了,被杀害了,在黎明未降临之前,他们被黑夜之魔攫夺去了。血,斑斑地染在枫树叶子上。”(1948年11月《公园之秋》)

此时的謝冕,是愤恨,是不平,是抗争!

他关切的世界不再是纯粹的美,他更多感受到的是美的意象背后的丑,是现实的肮脏和罪恶。他写乡村《薄暮的悲哀》:“血腥混合着一阵微风卷入山坳中去了”;他《控诉》:“官僚与商贾串演的双簧”;他谴责《你们的世界》:“榨干了人民的血脂/来充实你们发光的脑袋”

最初的浪漫给予了他对美的敏感,而冷峻的现实却教会他思想的敏锐。

对于教会教育,他也开始有了新的认识,从质疑、讽喻到批判:“那些上帝的信徒们,惯爱说些缥缈玄虚的‘神’,在反帝反封建达到高潮的今天,他们竟然如此大胆地大谈唯心论,真是时代的反动者。所以我以为应当彻底破除宗教的观念,20世纪的主宰者应当是‘人民’而不是虚无的‘神’‘上帝’。”(《书斋散记》1949年4月)

谢冕从一个浪漫的唯美主义者,很快变成一个现实的批判者和抗争者。从初三到高一,这是谢冕思想和诗风急剧变化的一个重要阶段。校园里的国文课已经满足不了他的求知欲望,广泛的阅读不仅让他触及社会深处,也让他感受艺术风格多元的绚丽。从他习作中的片言只语,我们知道,他不仅读屈原、读李白、读杜甫,还翻译课本上的英国诗歌,阅读过不一定全能读懂的艾略特,“从仅有的少量零用钱”,他订阅了1947年在上海出版的《诗创造》和继后的《中国新诗》,他“买来了诗人辛笛的《手掌集》”,评介了“九叶”派诗人唐湜(shí)的诗,引杭约赫(曹辛之)的诗句入自己的诗中,借臧克家的诗《自由》作为自己习作《自叙》的结尾……这个时期在国统区最活跃的诗人,都进入他的视野。他努力想要从“学校”这个狭小的空间挣脱出来,寻找更大的世界,更广阔的艺术天地。当生活迫使他从浪漫走向现实,他并不满足于仅仅直接地控诉和告白。他用象征,用隐喻,用意象,来丰富自己的艺术表现力。他向往一个新的世界,一种新的艺术方式。当他从后来被称为“九叶”派的诗人们身上,找到自己的追求时,他引为同道,视为知音。20世纪80年代,我和洪子诚合作撰写《中国当代新诗史》时,曾向他借阅过他精心装订、珍藏的《诗创造》和《中国新诗》的合订本,他对这些四十年前陪他一路走来的诗集的钟爱和珍惜,让我深深感动。

这种对诗歌时代精神和多元艺术的追求,可以从他1949年4月发表在《三民日报》上的一篇随笔《诗的闲话》得到印证。这是谢冕关于诗歌理论的第一篇短文,也是最早一篇谈及自己诗歌观念的文章。他引用了梁宗岱、李广田、刘西渭、艾略特等诗坛前辈的诗论,来阐明自己的诗歌信仰。他认为:“一首诗应该是一件艺术品”,“诗中的情感是诗人的情感,诗中的灵魂是诗人的灵魂”,“诗应该在现实中‘生根’,在生活里‘生根’”,“一首诗的完成应当是‘生长’出来的,而不是凭空‘造’或‘添’出来的”,“一首词句鲜丽而没有‘生命’的诗,等于一个浓妆艳饰的卖淫的妓女”,“让诗人先是人,先是一个寻常的人”,“诗人是两重观察者,他的视线一方面要内倾,一方面又要外向”,“诗人应该说出人民所欲说的话”,“诗人应该站在时代的前头”……这是谢冕对诗的认识,虽然许多话都来自诗坛前辈,但这是他对诗的选择,在他刚刚开始学习写诗时就确立的观念和信仰。岁月匆匆逝去,如今步入鲐(tái)背之年的谢冕,他七十余载的诗歌人生,无论再大的跌宕、再多的诱惑,他都未曾违背这个最初确立的诗的观念和信仰。

这是少年谢冕的成长,是他进入社会和走向文学之前的准备,一个超乎他当时年纪却又预示着未来无限可能的思想和艺术的准备。

四

1949年5月,谢冕仿佛有所预感似的把自己这一年的习作汇编成集,以《诗总集》名之,下分八辑。第八辑为《人民之歌》,收诗六首:《悼--祭“四·一二”死难同学》(1949年4月12日)、《人民的歌》(1949年4月22日)、《信》(1949年5月1日)、《行列》(1949年5月)、《不要消极,屈原》(1949年5月5日)、《诗一章》(1949年5月),都是四五月间的创作。谢冕后来在这一辑诗的自注中说:“这册诗集是一个重要的标志,1949年5月之后,国内战争形势急转直下,当时上海已告解放,福州正忙于‘应变’。这是作者在三一中学学习的最后一个学期(高中一年级下学期),也是作者中学阶段的‘结束’。1949年8月29日,作者参军,开始了艰难的军旅生涯。”

此时谢冕依然在报纸副刊上发表作品,从这一年4月至7月,他一共写了28篇作品,发表18篇,唯独编入“人民之歌”的这六首诗,一首也没发表。这里藏着什么秘密或者他在等待什么呢?

还是让他的作品来解密吧!

在《信》里,他写道“有人从远方寄来一封信/ 他说那边的农田都已下种/他说那边的士兵不取民物/他说那边的学生不闹学潮/他说那边的工厂不再罢工/他说那边的教师都安心教书/他说那边的人都有饭吃……他说那边的人民都欢乐/他说那边的人民都唱歌”。1948年,在上海学生运动中流传着一首歌,后来唱遍布中国广大尚未获得解放的地区,从偷偷地唱到悄悄地唱到大声地唱:《山那边哟好地方!》谢冕诗里的“那边”,就是歌里的“那边”。

我不知道学生时代的谢冕,是怎样接受影响而向往解放区、向往革命的。不过在那个年代,这是青年学生普遍的思潮。他的同班同学张炯,已经回到家乡闽东,当了一支游击队的政委。谢冕向往革命可能受到社会思潮的影响,更可能受启于自己的社会体验和创作实践。如果说,最初谢冕诗歌中的爱憎和不平,主要来自切身对社会的感受和批判;那么,此时谢冕,已经有了明显的政治意识和斗争指向。他在《人民的歌》中,叠句式地提到“东北神秘的丛林里”“黄河两岸的麦田里”“驼铃叮当的戈壁大沙漠”“扬子江北岸的贫瘠的土地”,跃起了被“兽蹄践踏”“饥饿迫害”“黑暗吞噬”的人民,挣脱锁链和镣铐,“结成一道铁的洪流/高擎起血的旗帜”,刺向“那些可耻的帝国主义的尾巴们”“那些剥削人民的官僚们”“那些法西斯强盗们”“那些可怜的怯懦的傀儡们”“那些虎狼似的黑色流氓们”,他以巨大的热情呼唤这个“奴隶翻身的世纪”的到来:

血红的斗争的大纛(dào)

浩大的解放的队伍

似一道钢铁的洪流

涌向江南冰封的土地

涌向江南腥膻的土地

北方解放了的土地和冰封的江南,这是他诗中的“那边”和“这边”,成了鲜明的对比。这些直接呼唤和歌颂解放战争的有着鲜明政治倾向的诗句,在王朝末日淫威尚在的环境下,当然无法发表,但它记载了历史转折关头,谢冕的思想和情绪,是谢冕成长的见证。

他在呼唤,他也在等待。

两个月之后,1949年8月17日,福州解放。当天晚上,他满怀激情写了一首篇幅稍长的诗:《向阳光拥抱--写在福州解放日》,欢呼“一个美丽的/中华人民共和国的远景/已在向着他们招手”。

8月29日,福州解放的第12天,谢冕结束他的学生时代,走进中国人民解放军的行列,随即挥别福州,随大军南下。

谢冕的诗歌人生,掀开了新的一页!

(本文原载于《福建乡土》2024年第4期)