乌山踏青有感

王晓德

清明节外出踏青,已是古代流传至今的习俗。亲朋好友相约外出,或观景赏花,或饮酒和诗,或游览名刹古寺,或观赏山川风光,大多是午后外出,抵暮而归。古人为清明节踏青留下的诗文词句甚多,亦有著名人士用笔画出了或携家带口或好友相伴的“踏青图”,如五代后梁赵喦的《八达春游图》作品。不管是诗还是画,无不把春天到来的生气盎然之景色活然跃于纸上,读他们的诗句、欣赏他们的画作的确是一大享受,有穿越时光之感。我比较喜欢宋代吴惟信的《苏堤清明即事》,在他的笔下,“梨花风起正清明,游子寻春半出城。日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺”。这是一幅活灵活现的春游画卷,读起来让人感受到春天万物复苏,风和日丽,景色美不胜收。清明节放假三天,阳光明媚,正是外出踏青的好时光。我们遂来到福州闹市中的乌山,游览了这座名山,也算是了却了清明节外出踏青的愿望。

福州自古别称“三山”,得名于城内三山鼎立的屏山、乌山和于山。据史籍记载,五代后梁开平二年(908),闽王王审知扩建城池,将风景秀丽的于山、乌山、屏山圈入城内,形成了福州“山在城中、城在山内”的独特城市风格。在三山之中,乌山面积最大,景观多且佳,故乌山通常被视为三山之首。于山在协和医院之旁,山不高,但历史留在山上的丰富文化遗迹常常令我伫足观赏,流连忘返。屏山与省政府相邻,我未曾去过,据说近年来也打造整理一新,著名的镇海楼便位于此山之巅。乌山之下为福州党政府邸,当年把官府设在乌山脚下,为政者大概就是看中了这块宝地的风水。数年前,我曾与一位好友到过乌山,那时乌山尚未完全开放,我们上去之后只是在为数不多的景区匆匆一游,并未留下太深的印象。近年来,福州打造花园城市,修建和恢复了很多公园,乌山便是其中之一,景点已修葺一新,对游人完全开放。这次到乌山游览,感到景区变化非常大,与印象中的乌山已迥然相异也。

王倩书写的“寿”字

乌山作为风景区,可谓是见证了福州城市的变迁,细细算起来也有千余年的历史了。留在史籍中的乌山有“三十六奇、五十五景”,绝大部分景点至今保持完整,不过留下了明显修葺的痕迹,也有一些著名景点如今只是空有其名,实景已遭毁坏。来到这些早就不复存在的景点,看着竖牌上的文字,对不能目睹景色之本来面目感到非常遗憾,心里顿时泛起了一丝惆怅,同时也感受到了历史变迁过程中被抹去的岁月痕迹。我们从乌山正门拾阶而上,此时天气乍暖还凉,但已进入了生气盎然的春天。福州一年四季都处在绿色之中,但春天的绿色与冬天的绿色终究还是存在很大的区别。春天的绿色显示出了生命的活力,给人一种激情澎湃和色彩鲜艳的感觉。乌山石阶两旁翠绿一片,桃红柳绿,朵朵盛开的鲜花在微风中摇曳绽放,树上的叶子翠绿欲滴,修剪整齐的绿草散发着自然芳香的气息,几只小鸟站在枝头上叽叽喳喳地叫个不停,似乎在迎候游人的到来。

榕树气根像涓涓细流倾泻而下

我最喜欢欣赏山上随处可见的古榕,有些榕树高大挺拔,苍老蓊郁,条条气根自上而下,犹如百岁老人的胡须。这些榕树的树龄少者也有百年之久,从皮若裂岩的树干上亦可看出岁月的流逝。有些古榕长在巨石上,气根遇到障碍时交错盘绕在一起,沿着平滑的巨石倾泻而下,远看就像涓涓细流从榕树根下流出,形成了巧夺天工的天然景色。有一处景称为“卧牛榕”,树龄已过百岁,气根与一块巨石缠绕在一起,遒劲的根须盘扎在巨石面上,有一种树与石融为一体的感觉。榕树在巨石的夹缝中竟然生存完好,挺拔而立,真是让我们感到了生命的顽强。突然,眼前为之一亮,原来一块石头的夹缝中生长着一棵高约数寸的小树。树虽小,却挺拔屹立,枝叶茂盛,实在令我们惊叹不已。我思忖,数百年之后,我等早已化作尘土,但这棵树也许会像现在的古榕一样供游人驻足欣赏。

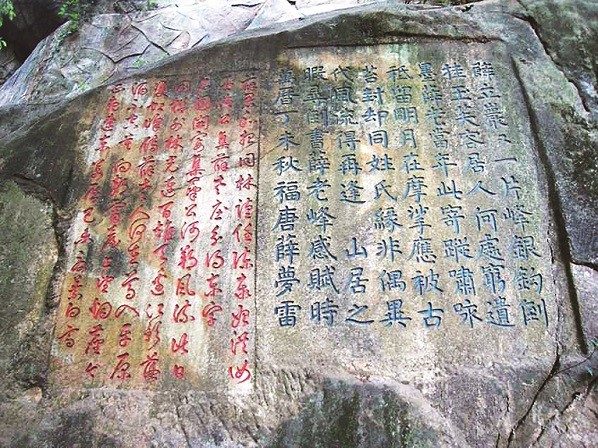

乌山虽笼罩在绿色的海洋之中,山上古树随处可见,郁郁葱葱,但终究为一石山。山上巨石交错,怪石嶙峋。有一处石景煞为称奇,一块石头将两块巨石连结在一起,在上似乎为一座石桥,在下却又成为一道石门。此桥名为“天台桥”,奇险无比,很少有人能够登桥望远。正因为奇石林立,纵横交错,所以山上到处都是摩崖石刻。很多名人在石头上留下了自己的墨宝笔迹,显示出了乌山的历史文化底蕴。乌山文化氛围浓厚,很大程度上是来自这些刻在石头上的文字。据统计,整个乌山上有二百余处摩崖石刻,多为古代文人官吏所为,留下字迹的名人有唐朝的李阳冰,宋朝的曾巩、赵汝愚、朱熹、李纲和蔡襄,元朝的萨都剌,明朝的叶向高,绝大多数是清朝名人题刻。“海阔”和“天空”四字为楷书,分刻在两块巨石上,笔锋饱满,苍劲有力,据说为康熙大帝的墨迹。石刻字体为楷书居多,篆书、隶书、行书和草书或偶有见之。李阳冰留在清泠台的小篆堪为绝品,可谓“骨气遒正,精采冲融”。“霹雳岩”三字出自北宋熙宁年间福州太守程师孟之手。据传,唐朝一高僧坐在岩石上诵读《华严经》时,突然雷雨大作,霹石为室,“霹雳岩”由此得名。很多历史名人游览至此,不由得触景生情,把墨宝留在了“霹雳岩”的石头上。比较有历史价值的是北宋潘正夫用楷书题写的一段文字。潘正夫为北宋哲宗皇帝三公主的驸马,北宋末年靖康之变后,公主与他一路南逃,途经福州,登乌山一游,见李阳冰的篆书,遂挥毫抒发情感,在石上留下了记载,反映了靖康之变后他们南逃游览乌山的复杂心境。旁边之石上还有记载南宋绍兴二年(1132)李纲因抗金被罢相之后与友人相聚于乌山瑞云庵,虽未涉及李纲罢相之事,但字里行间也表露出地方官员对李纲的尊重,颇有历史价值。

我们刚登临乌山时,只见半山腰的一块巨石上题刻着“山高水长”四个大字,无作者留款,我疑为今人所提。字体为楷书,也算是刚劲峻拔,古拙劲正。我心想,此四字有“夸大”乌山之嫌。乌山不高,海拔不到百米,更无流水奔腾而下。我试图寻找放生池,但终未能见。倒是我们正行走在曲径通幽的小道上时,一汪池水展现在面前,这就是历史上很有名的鸦浴池。池约二米见方,内有一泉,常年冒水,逢大旱之年也不会干涸。历代名人曾到此茗茶,据说用泉中之水泡茶,茶香四溢。他们边品茶边吟诗,留下了不少千古绝句,其中首推清代孟超然的四言诗句,即“百丈崖前片石悬,浴鸦池上水溅溅。不须陆羽茶经记,也算人间第一泉”。现在这个“第一泉”已失去了昔日的风采。鸦浴池上有一亭阁,名为东壁亭,为元朝末年福建省平章政事燕赤不华所建。元朝的东壁亭早已毁于战乱,现在的亭子依历史记载而重建,虽建在原来的遗址之上,但毕竟失去了历史的沧桑。

建在鸦浴池上的东壁亭

过了鸦浴池,正前方有一组挺拔奇伟的巨石,高处的一块巨石上竖写着“天秀岩”三字,字体为楷体,刚劲峻拔。这里有一组摩崖石刻群,比较有名的为明代“三朝宰相”叶向高留下的一首诗,以草书镌刻在“天秀岩”下面的巨石上。叶公的草书笔形狂放,纵任奔逸,龙蛇飞动,一气呵成。恕我空有教授之名,竟然有很多字难以相识。诗的内容回家上网查询后才获知,即“名园开宴集群公,河朔风流此日同。槛外林光连百雉,天边江影落双虹。峰传薛老人何在,尊入平原酒不空。莫向邻霄台上望,烟尘今正起辽东”。这首诗显然是叶公游览至此,有感而发,挥毫书写,题刻石上,竟成为不朽之作。

过了鸦浴池,正前方有一组挺拔奇伟的巨石,高处的一块巨石上竖写着“天秀岩”三字,字体为楷体,刚劲峻拔。这里有一组摩崖石刻群,比较有名的为明代“三朝宰相”叶向高留下的一首诗,以草书镌刻在“天秀岩”下面的巨石上。叶公的草书笔形狂放,纵任奔逸,龙蛇飞动,一气呵成。恕我空有教授之名,竟然有很多字难以相识。诗的内容回家上网查询后才获知,即“名园开宴集群公,河朔风流此日同。槛外林光连百雉,天边江影落双虹。峰传薛老人何在,尊入平原酒不空。莫向邻霄台上望,烟尘今正起辽东”。这首诗显然是叶公游览至此,有感而发,挥毫书写,题刻石上,竟成为不朽之作。

乌山之上有多处摩崖石刻群。我们沿栈道过“双峰梦”,巨石交错,别有洞天,两块巨石犹如两峰相卧,一径旁通,巨石上留有不少名人的墨迹。再往前便是“石天”,由三块天然大岩石相互撑架,形成一岩洞,洞内宽阔,可容纳数十人。“石天”二字取“以石为天”之意。“石天”周边皆为巨石,名人题刻甚多,令人眼花缭乱。最有名的大概是清朝康熙年间萧震的“百字碑”,以隶书书写,题刻于“石天”之顶端。碑文有言,“磨文于岩,颂皇帝德,传之后人,其永无斁”。果如其言,“百字碑”流传至今,其状依然犹如当年。我们先后来到了“清泠台”“天章台”“天香台”“清尘岩”以及“望耕台”等。这些字皆为名人题写,以行书居多,刻在巨石上,引来无数文人墨客至此抒发情怀,留下墨迹。我实在无法细细品味这些含有深厚文化内涵的文字,但伫立在这些字迹各异的石刻之前,一种思古之幽情油然而生。福州作为历史文化名城,名副其实。

“天秀岩”下的叶向高的草书诗

福州郡守李拔书写的“望耕台”

不知不觉已然夜幕降临,华灯初上,我们本打算到北边景区一游,但实在不忍草草一观,无奈只好与内人侯旭辉相约留下此等遗憾,待下次重游乌山再弥补。这次游乌山已见此山之真谛,不知下次再游是否还有新的感悟,但愿会有。

(原载于《炎黄纵横》杂志2025年第3期;作者为福建师范大学社会历史学院教授)